○稲敷市契約事務等に関する規程

平成17年3月22日

告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入札参加資格(第2条・第3条)

第3章 契約審査会(第4条―第10条)

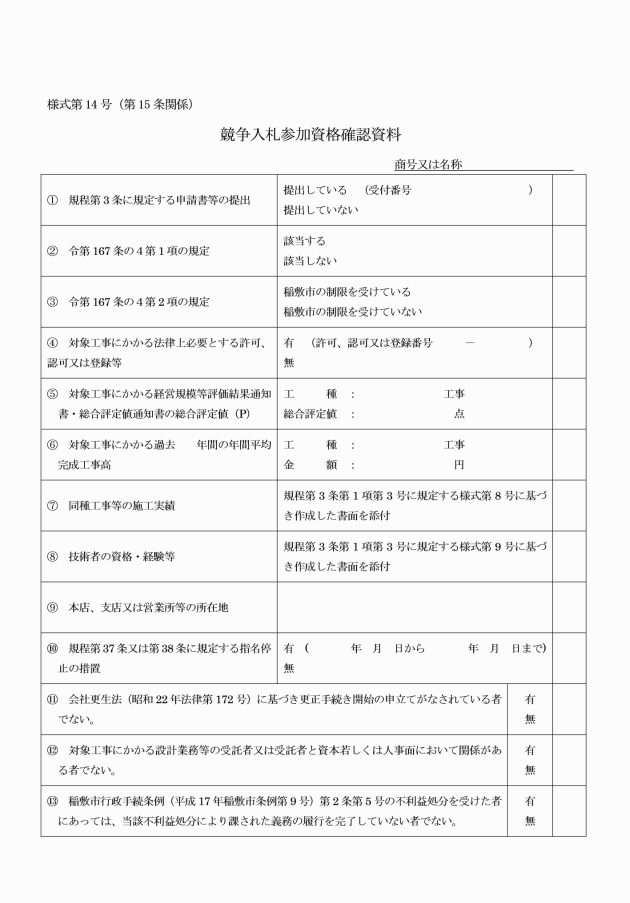

第4章 入札参加資格の審査(第11条―第19条)

第5章 共同企業体(第20条―第25条)

第6章 指名業者の選定(第26条―第30条)

第7章 随意契約の基準(第31条―第35条)

第8章 指名停止等の措置(第36条―第44条)

第9章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)の規定に基づき、市が発注する工事若しくは製造その他の請負、設計、測量、補償、各種調査若しくは維持管理業務等の委託又は物件の買入れその他の契約を締結する場合の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格審査の申請及び時期並びに審査の方法、指名業者の選定基準、随意契約の基準及び資格審査を経た者が事故その他を起した場合の措置その他契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 入札参加資格

(資格審査を受けることができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 建設業にあっては、法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で、令第167条の4第2項の期間を経過していないもの

(4) 経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的で結成するもの。以下同じ。)及び特定建設工事共同企業体(大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合等であって、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに、工事ごとに結成するもの。以下同じ。)にあっては、その構成員が次条の規定による資格審査の申請をしていないもの

(5) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者

(6) 申請書その他の書類等において重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(1) 建設工事

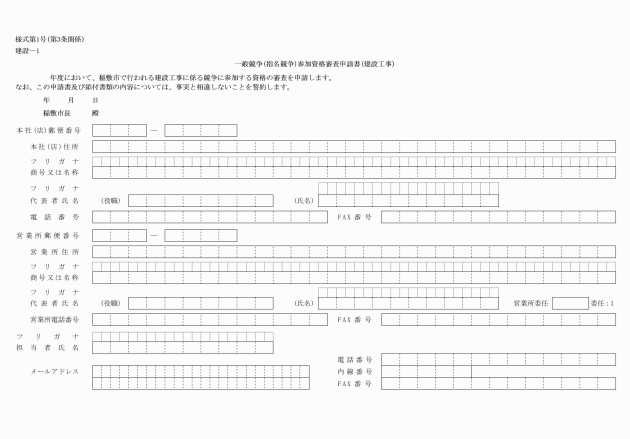

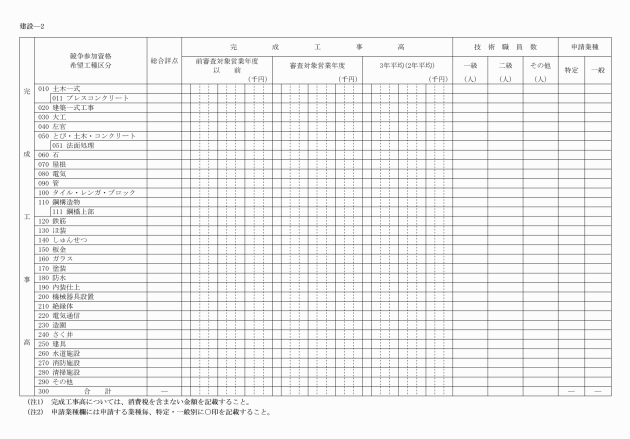

ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)

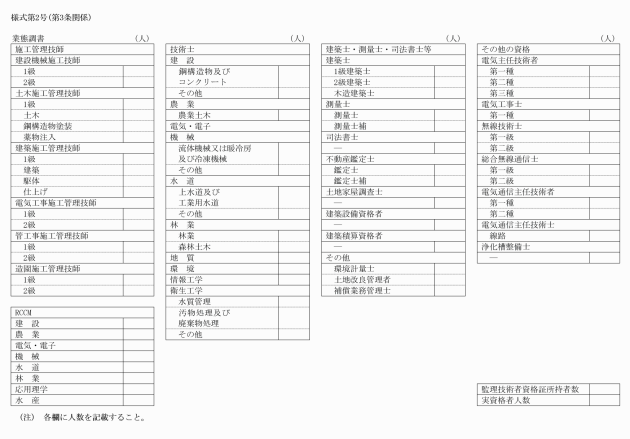

イ 業態調書(様式第2号)

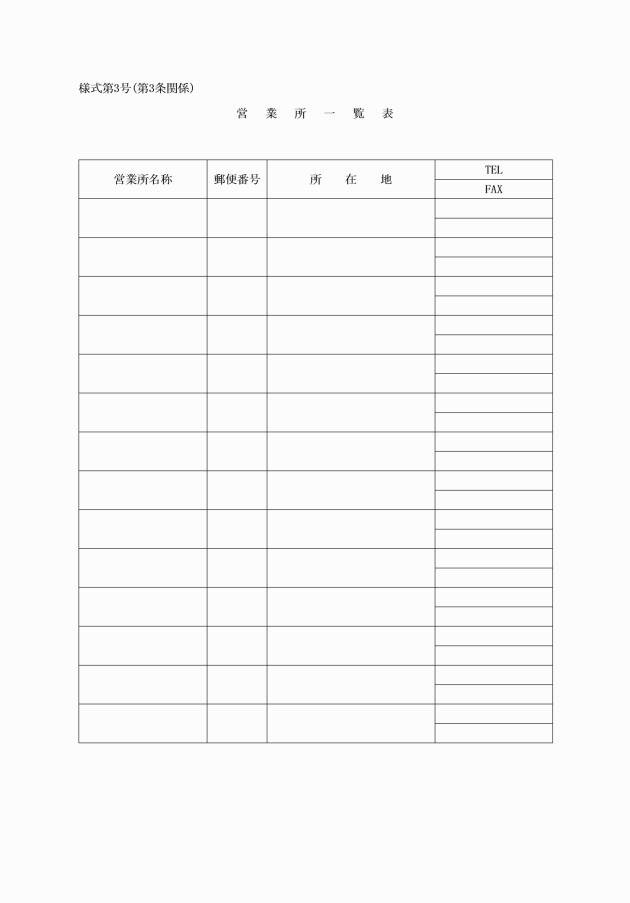

ウ 営業所一覧表(様式第3号)

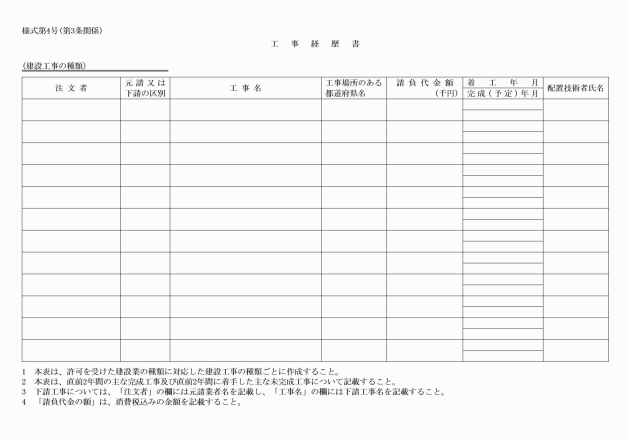

エ 工事経歴書(様式第4号)

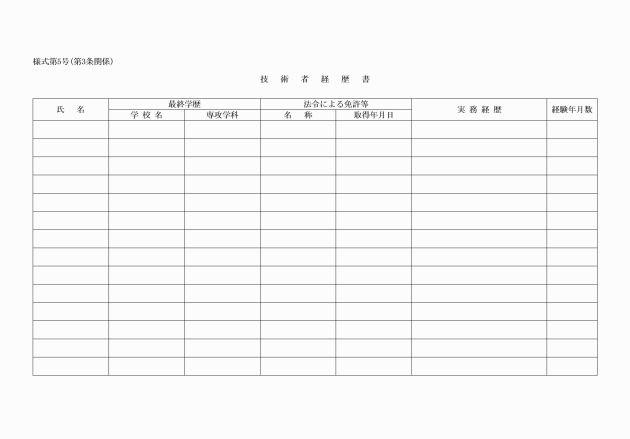

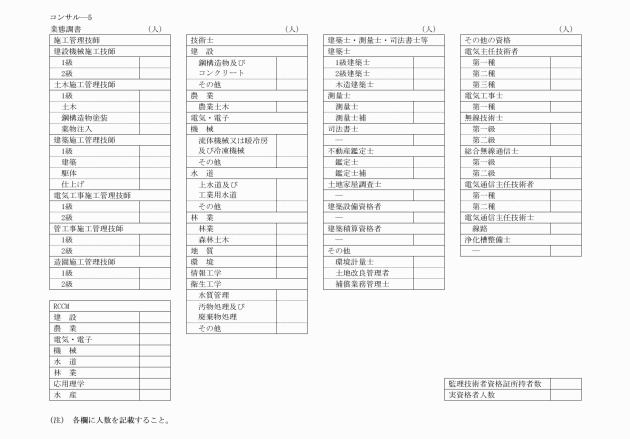

オ 技術者経歴書(様式第5号)

カ 使用印鑑届

キ 委任状(営業所等に権限の委任がなされているときに限る。以下同じ。)

ク 法第3条第1項の規定による許可証明書の写し

ケ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。(市内に法に基づく本店、支店若しくは営業所等を有する者で、500万円未満の建設工事の請負を目的とし登録を希望する場合は、この限りでない。)

コ 商業登記簿謄本(個人にあっては、身分証明書。以下同じ。)の写し

サ 直前1年間の納税証明書

シ その他市長が必要と認める書類

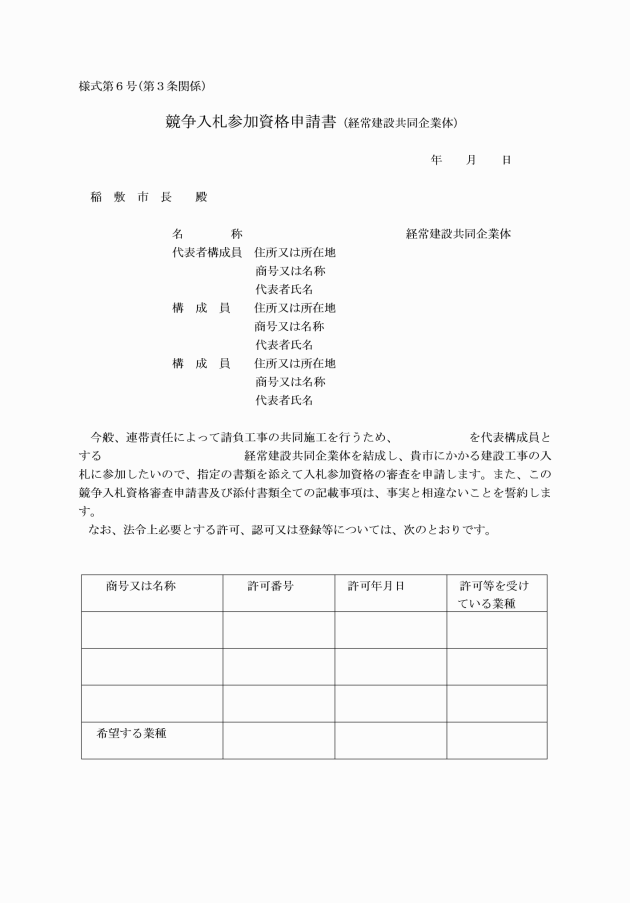

(2) 経常建設共同企業体

ア 競争入札参加資格申請書(経常建設共同企業体)(様式第6号)

イ 共同企業体協定書

ウ 工事経歴書(様式第4号。当該共同企業体による施行実績がある場合に限る。)

エ その他市長が必要と認める書類

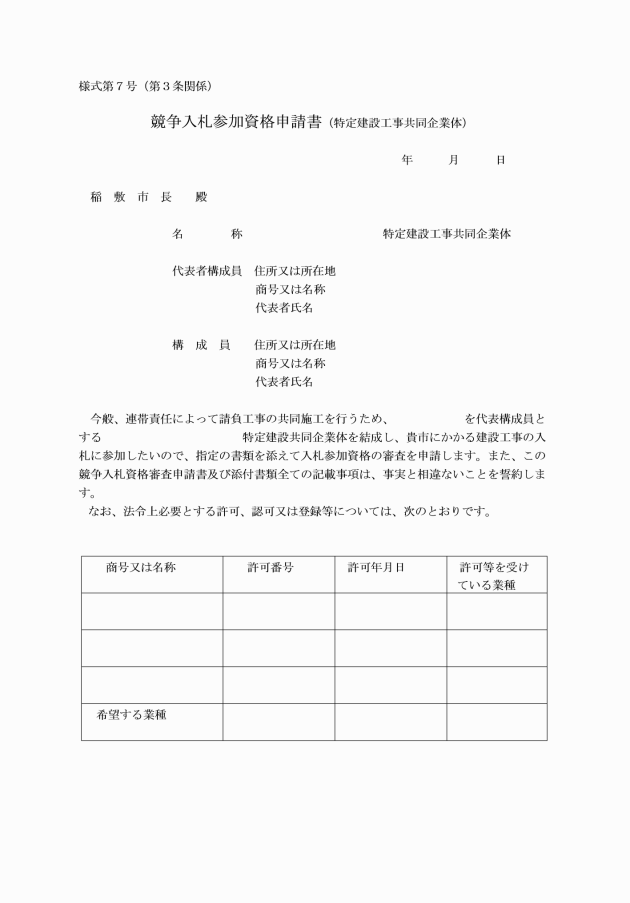

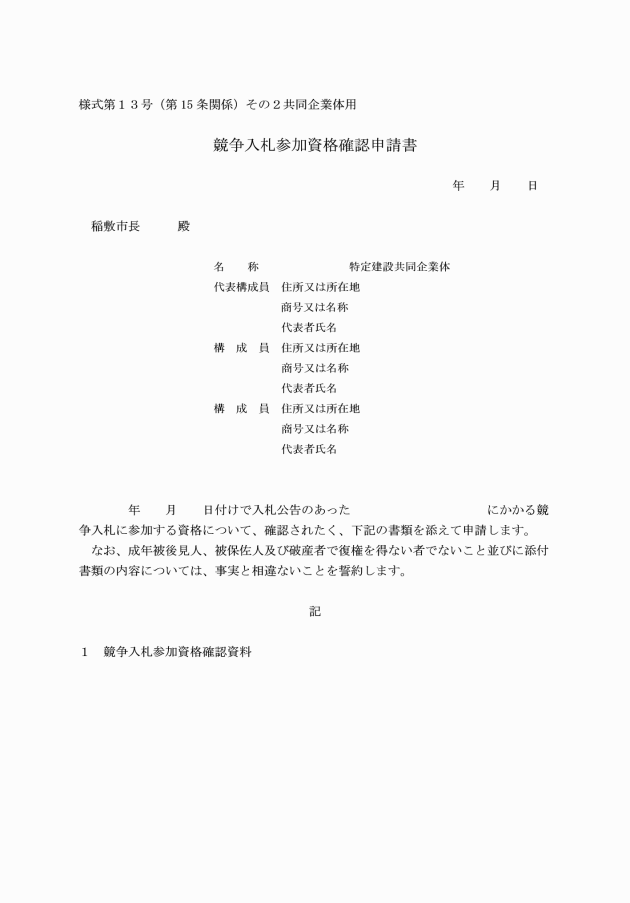

(3) 特定建設工事共同企業体

ア 競争入札参加資格申請書(特定建設工事共同企業体)(様式第7号)

イ 共同企業体協定書

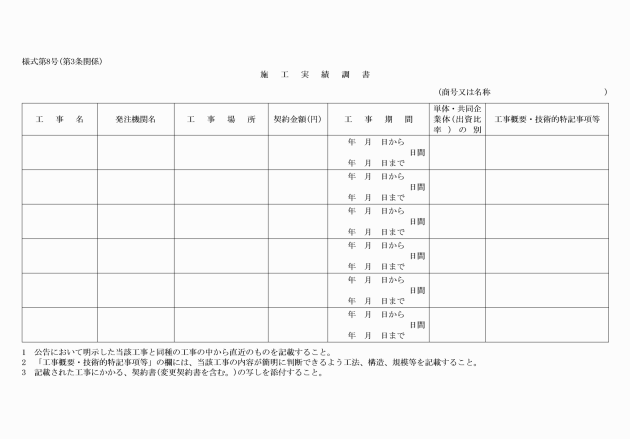

ウ 施工実績調書(様式第8号)

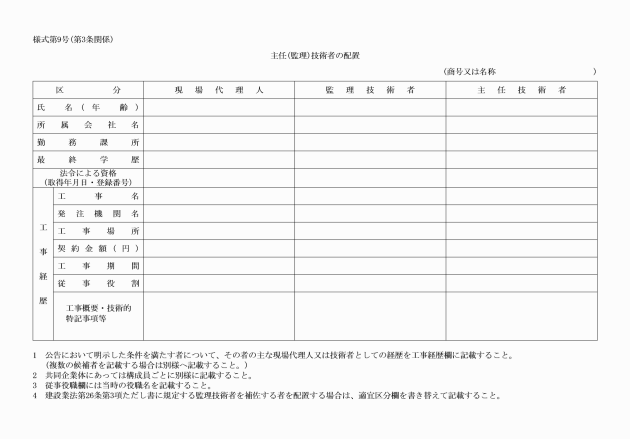

エ 主任(監理)技術者配置書(様式第9号)

オ その他市長が必要と認める書類

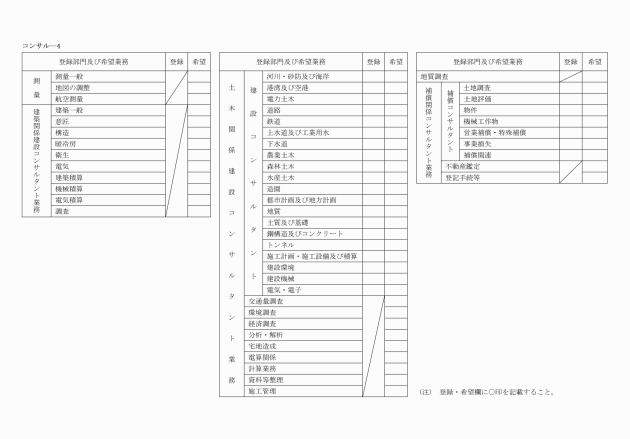

(4) 測量・建設コンサルタント等

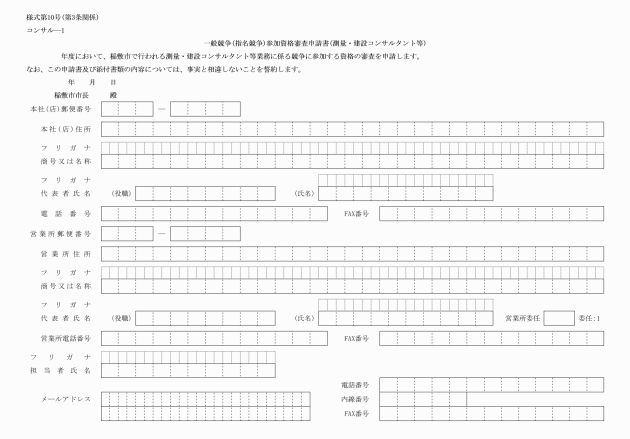

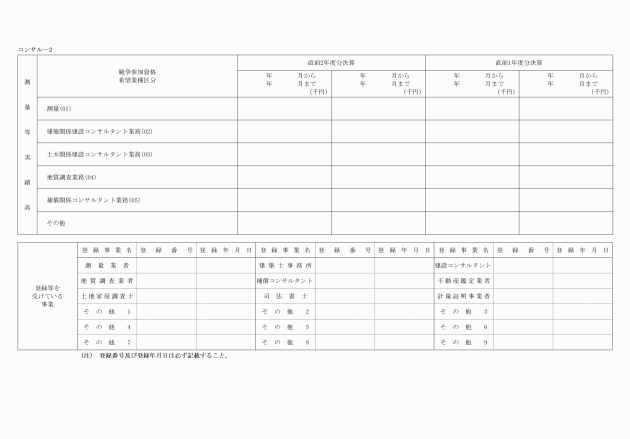

ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第10号)

イ 営業所一覧表(様式第3号)

ウ 測量等実績調書(様式第11号)

エ 技術者経歴書(様式第5号)

オ 使用印鑑届

カ 委任状

キ 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し

ク 商業登記簿謄本の写し

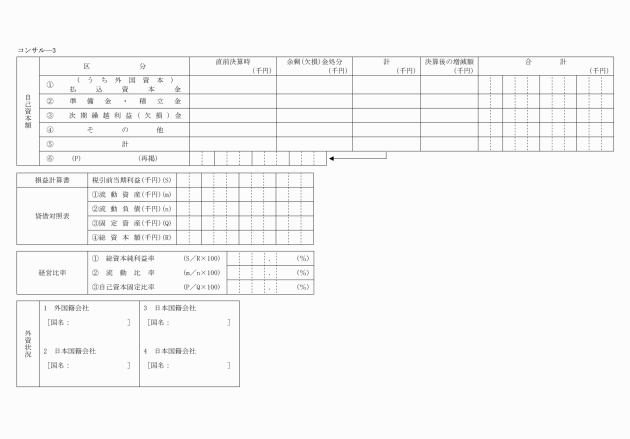

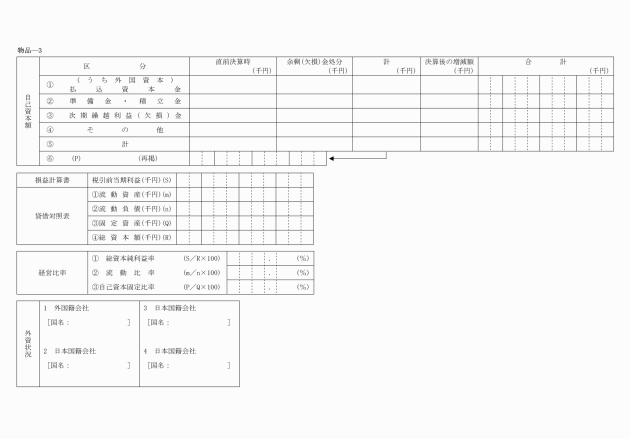

ケ 直前1年間の財務諸表類

コ 直前1年間の納税証明書

サ その他市長が必要と認める書類

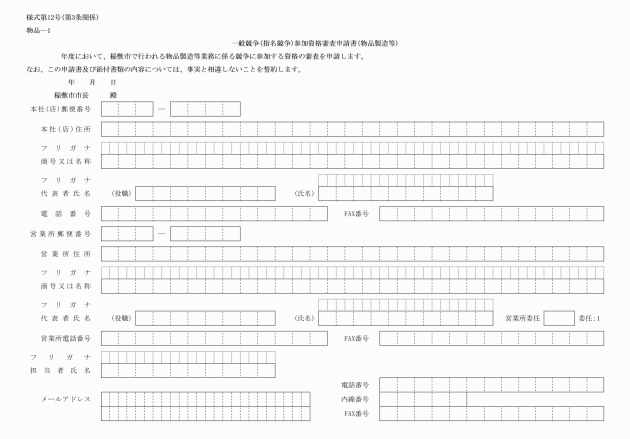

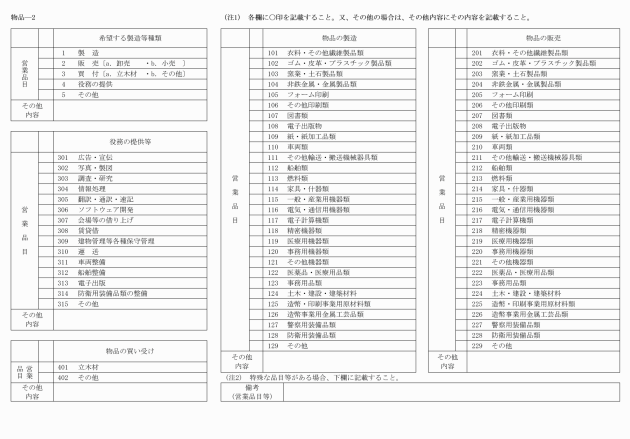

(5) 物品製造等

ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(様式第12号)

イ 営業所一覧表(様式第3号)

ウ 物品製造等の実績を内容とする書類

エ 使用印鑑届

オ 委任状

カ 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し

キ 商業登記簿謄本の写し

ク 直前1年間の財務諸表類

ケ 直前1年間の納税証明書

コ 代理店又は特約店であるときは、これを証する書類の写し

サ 取扱品目等を内容とする書類

シ その他市長が必要と認める書類

(2) 前項第4号に規定するものにあっては、申請書提出の属する年度の10月1日現在とする。

(3) 前項第5号に規定するものにあっては、申請書提出の属する年度の1月1日現在とする。

3 入札の参加についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。)の申請は、茨城県入札参加資格電子申請システム又は郵送等により、平成7年を基準年として隔年ごとに市長が別に定める期間内に行わなければならない。

4 資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者を対象として行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)の申請は、定期資格審査を実施しない年にあっては市長が別に定める期間に行わなければならない。

5 特定建設工事共同企業体の資格審査申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。

第3章 契約審査会

(契約審査会の設置)

第4条 次の各号に掲げる事項を審査するため、市長の諮問機関として稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 入札参加資格の審査

(2) 発注基準金額及び発注基準金額に対応する等級(以下「格付等級」という。)の審査

(3) 契約方式の選考及び入札参加条件の審査

(4) 共同企業体による施工の可否

(5) 入札に付する指名業者の選定

(6) 令第167条の10第1項の適用の可否

(7) 資格審査を経た者が事故、贈賄及び不正行為等を起した場合の措置

(8) 前各号のほか、必要と認める事項

(契約審査会の組織等)

第5条 審査会の委員は、副市長、各部局の長及び教育部長をもって充てる。

2 審査会に委員長を置き、副市長を充てる。

3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたとき若しくは副市長が市長職務代理者となったときは、行政経営部長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、必要に応じ会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 委員長は、委員以外の者であっても、必要があると認めたときは、委員会に出席を求めることができる。

(持回り審査)

第7条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(報告及び承認)

第8条 委員長は、会議の結果を市長に報告し、その承認を受けるものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た事項又は職務上知り得た事項をほかに漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、契約担当課において処理する。

第4章 入札参加資格の審査

(資格の審査)

第11条 市長は、入札参加資格審査の申請を受理したときは、次に掲げる契約の種類に応じ、審査会の審査を経て入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)を決定する。

(1) 建設工事

(2) 測量・建設コンサルタント等

(3) 物品製造等

(審査結果の公表)

第13条 市長は、第11条の決定をしたときは、名簿を閲覧により公表しなければならない。

(参加資格の有効期間)

第14条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までとする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は、前項の規定により既に登録されている有資格者の残存期間とする。

4 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は、別に定める。

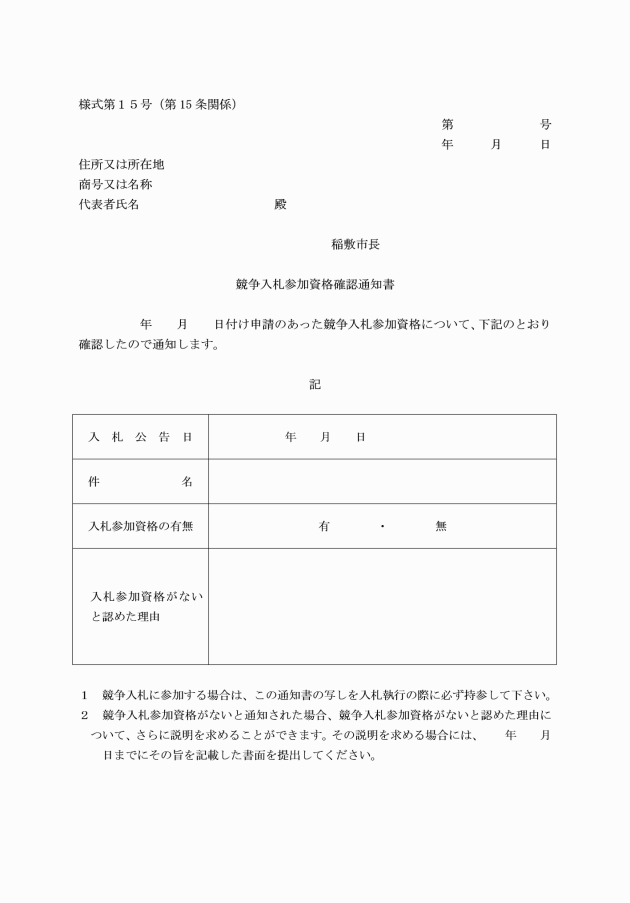

(個別資格の審査)

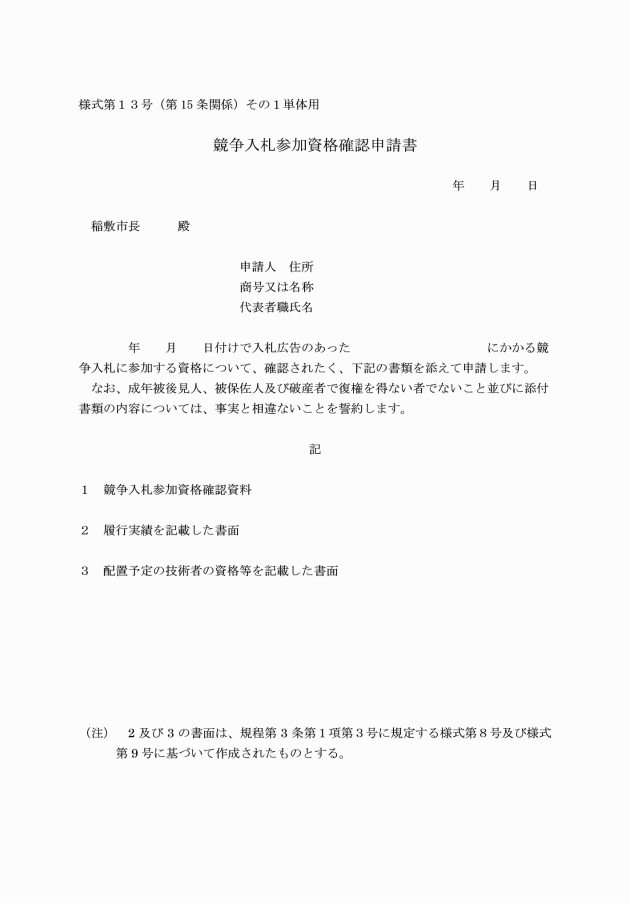

第15条 市長は、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、当該入札参加者につき令第167条の5の2に規定する資格を定めることができる。

4 前項の通知により個別資格がないとされた者は、当該通知書に記載された日までに、文書により個別資格がないとされた理由について説明を求めることができる。

5 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答しなければならない。

(変更等の届出)

第16条 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称の変更

(2) 代表者又は受任者の変更

(3) 主たる営業所の名称、所在地、郵便番号又は電話番号等の変更

(4) その他の営業所の名称、所在地、郵便番号又は電話番号等の変更

(5) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の変更

(6) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消し

(7) 営業の停止、休止又は廃止

(参加資格の地位の継承)

第17条 次に掲げる者は、市長の承認を受けて有資格者の地位を継承できる。

(1) 有資格者である会社が合併又は分割により消滅したときの合併若しくは分割後存続する会社又は合併若しくは分割により設立された会社

(2) 有資格者である個人が死亡したときの相続人

(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し、設立者となって新たに設立した会社

2 前項の規定による承認の手続については、市長が別に定める。

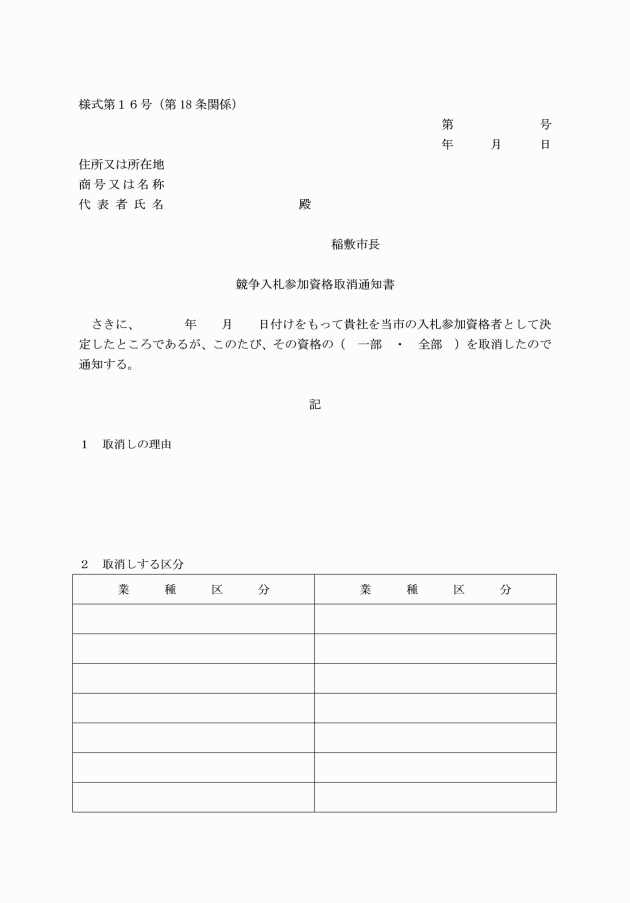

(参加資格の取消し)

第18条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者の参加資格を取り消すとともに名簿から抹消するものとする。

(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。

(2) 営業を廃止したとき。

(3) 令第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととされたとき。

(4) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。

(5) 共同企業体にあっては、当該共同体を解散したとき(当該共同体の構成員の一部が前各号に該当するときを含む。)。

(資料提出等の要求)

第19条 市長は、資格審査又は名簿への登載に関し必要があるときは、この告示に定めるもののほか、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

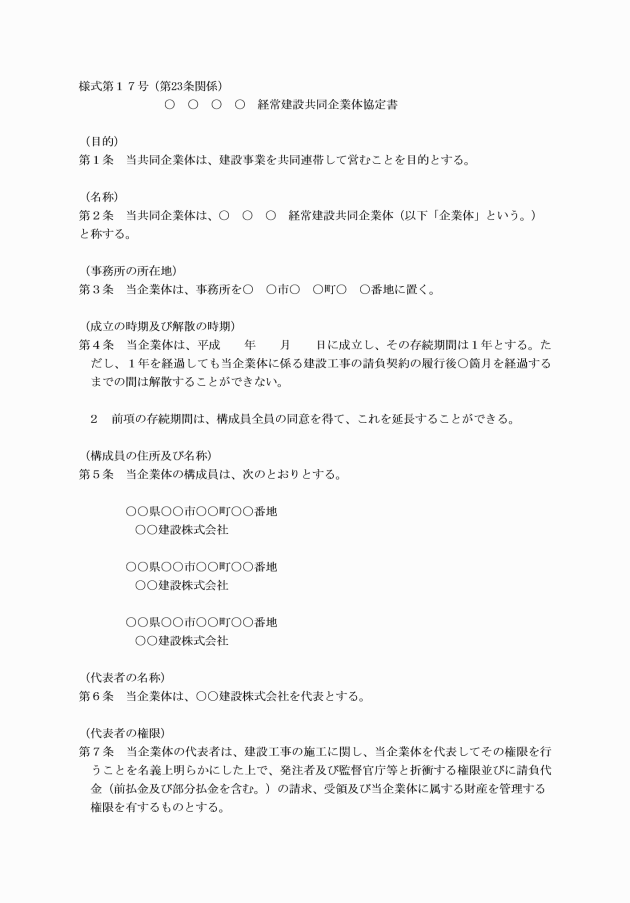

第5章 共同企業体

(共同企業体による入札)

第20条 市長は、次条の規定に該当する工事のうち、共同企業体により競争を行わせる必要があると認めるときは、審査会の審査を経て共同企業体を入札に参加させることができる。

(基本要件)

第21条 共同企業体は、運営責任の明確化及び総合力発揮のため、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、構成員数は3企業以内とすること。

(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は、構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(4) 工事の施工において下請負代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が、4,000万円(建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工できるものは、構成員の中に法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けた者がいなければならないこと。

(5) 出資比率の下限は、2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体を結成する構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) すべての構成員は、共同企業体により競争を行わせる工事に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) すべての構成員は、共同企業体により競争を行わせる工事に対応する許可業種について、許可後の営業年数が3年以上あり、かつ、名簿に搭載されていること。

(3) 共同企業体の結成は、企業の自主的な結成によるものとする。

(結成の基準)

第22条 経常建設共同企業体を結成しようとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成とする。

(2) 組合せは同一等級又は直近に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せとする。

(3) 当該共同体の構成員は、入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員になることはできない。

2 特定建設共同企業体を結成しようとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 当該共同体の構成員は、施工しようとする目的を同一とする特定の工事の他の特定建設共同企業体の構成員になることはできない。

(2) 対象工事は、次に掲げるものとする。

ア 土木一式工事 1件の請負に付する額が1億円以上の工事

イ 建築一式工事 1件の請負に付する額が2億円以上の工事

ウ その他の工事 市長が必要と認めた工事

(3) 構成員の要件は、次に掲げるものとする。

ア 代表者となる構成員は、施工を目的とする工事と同じ業種の格付等級がAの建設業者であって、過去10箇年間に元請として特定の工事と内容を同じくする工事を施工した経験を有する者とする。

イ 代表者以外の構成員は、施工を目的とする工事と同じ業種の格付等級がA(土木工事及び建築工事にあってはB以上とすることができる。)の者で、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(資格の審査)

第24条 共同企業体の入札参加資格の審査基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は、法第27条の23の規定に準じて行うものとし、各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき、次により取り扱うものとし、それぞれの項目数値により算出された総合評定値(以下「客観点数」という。)とする。

ア 共同企業体としての経営規模の審査は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

イ 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は、構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

ウ 共同企業体としての技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出された各構成員の技術職員数のそれぞれの和とする。

エ 共同企業体としてのその他の評価項目は、建設業経理事務士については各構成員のそれぞれの和とし、営業年数、労働福祉の状況及び工事の安全成績については構成員のそれぞれの数値の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の等級の格付は、客観点数によるものとし、その基準は、別表第1によるものとする。

(3) 経常建設共同企業体にあっては、前2号の規定により格付される当該格付等級が構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員のうち最も上位の格付等級の直近上位に格付するものとする。

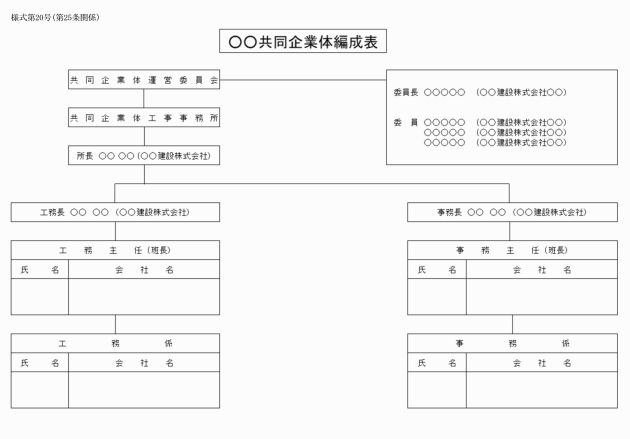

(編成表の提出)

第25条 工事を受注した共同企業体は、構成員による共同施工を確保するため、様式第20号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長が提出することを要しないものと指定したものについては、この限りでない。

第6章 指名業者の選定

(指名業者の選定基準)

第26条 指名業者を選定するときは、名簿に登載された者の中から、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 当該契約の履行につき法令に基づく許可、認可又は登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可又は登録等の有無

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 経営状況及び信用状態の良否

(4) 当該契約の性質上契約実績のあるものに行わせる必要があるときは、当該契約と同種程度の契約実績の有無及び当該履行成績

(5) 当該契約に対する地理的条件

(6) 手持契約の状況

(7) 技術者の状況と当該契約についての技術的適正

(8) 物品等について銘柄を指定する必要があるときは、当該銘柄に係る物品等の供給の可否

2 第12条の規定に基づき格付等級を定めた契約にあっては、当該予定金額に相応する格付等級に属する有資格者の中から選定しなければならない。

(1) 当該契約の予定金額に相応する格付等級に属する有資格の数が小数である場合その他必要がある場合は、当該予定金額に応じ上位又は直近下位の格付等級に属する有資格者を選定することができる。

(2) 特に緊急を要する契約、高度若しくは特殊な技術を要する契約又は軽微な小修繕の契約については、指名業者又は契約の相手方を選定することができる。

(3) 市内に本社及び営業所を有する有資格者については、当該予定金額に応じ直近上位又は下位に格付し選定することができる。

(1) 1件の予定金額が、130万円(財産の買入れ、物件の借入れ又は委託業務にあっては、それぞれ80万円、40万円又は50万円)以上2,000万円未満の契約 5

(2) 1件の予定金額が、2,000万円以上5,000万円未満の契約 8

(3) 1件の予定金額が、5,000万円以上の契約 10

(審査会への付議)

第28条 市長は、1件の予定金額が300万円以上の契約に係る指名業者を選定しようとするときは、審査会に諮らなければならない。

2 契約担当課長は、前項に規定する以外の契約に係る指名業者の選定について、審査の必要があると認めたときは、審査会に諮らなければならない。

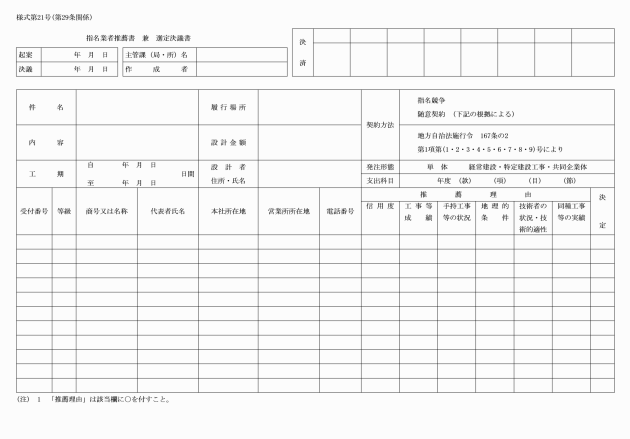

(指名業者の推薦)

第29条 課等の長は、その所管に属する契約について指名業者を選定する権限を有する者に対して、あらかじめ指名業者を推薦することができる。ただし、前条第1項に規定する以外の契約に限るものとする。

(1) 第18条第1項の規定に基づき参加資格の取消しを受けたとき。

(2) 不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等の当座取引を停止されたとき。

第7章 随意契約の基準

(随意契約の基準)

第31条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則第26条に定めるもののほか、令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定により随意契約によることができる場合の運用基準は、この章の定めるところによる。

(令第167条の2第1項第2号の運用基準)

第32条 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とするもので、特定の者と契約をしなければ契約の目的を達することができない場合

ア 特殊工法、新開発工法等を用いる必要があるもの

イ 学術、芸術文化等極めて特殊な知識、技能等が要求されるものであって、履行可能な者が特定されるもの

ウ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定されるもの

エ ガス事業法(昭和29年法律第51号)等法令の規定に基づき履行者が特定されるもの

(2) 履行上の経験、知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者に履行させる必要がある場合

ア 本施工に先立ち行われる試験的な施行(以下「試験施行」という。)の結果、当該試験施行者に施行させる必要があるもの

イ 既設の設備又は成果品等と密接不可分の関係にあり、同一履行者以外の者に履行させた場合、既設の設備又は成果品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

ウ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法を用いる必要があるもの

(令第167条の2第1項第5号の運用基準)

第33条 緊急の必要により競争入札に付することができないときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 緊急に施工しなければならない工事等であって、競争に付する時間的余裕がない場合

(2) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴い応急工事等をする必要がある場合

(3) 電気、機械設備等の故障に伴い緊急復旧工事等をする必要がある場合

(令第167条の2第1項第6号の運用基準)

第34条 競争入札に付することが不利と認められるときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 現に契約履行中の者に履行させた場合は、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合

ア 当初予期しなかった事情の変化等により必要となった追加工事

イ 本体工事と密接に関連する附帯的な工事等

(2) 前工事等に引き続き施工される工事等で、同一履行者に履行させた場合は、履行期間の短縮、経費の削減、安全・円滑適切な履行が確保できる等有利と認められる場合

ア 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成し、初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事等と後工事等の履行者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した履行が技術的に必要とされるもの

イ 前工事等と後工事等が密接な関係にあり、かつ、前工事等で使用した仮設備等が引き続き使用される後工事等(ただし、履行に直接関連する仮設備等であり、当該後工事等の安全・円滑かつ適切な履行に重大な影響を及ぼすと認められるもので、履行期間の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)

(3) 他の発注者の発注に係る現に履行中の工事等と交錯する箇所での工事等で、当該履行中の者に履行させた場合には、履行期間の短縮、経費の節減に加え、工事等も安全・円滑適切な履行を確保する上で有利と認められる場合

ア 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事

イ 他の発注者の発注に係る工事等と一部重複し、錯綜する工事等

(令第167条の2第1項第7号の運用基準)

第35条 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 特定の者が契約履行上必要な資機材等を当該履行場所付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

(2) 特定の者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

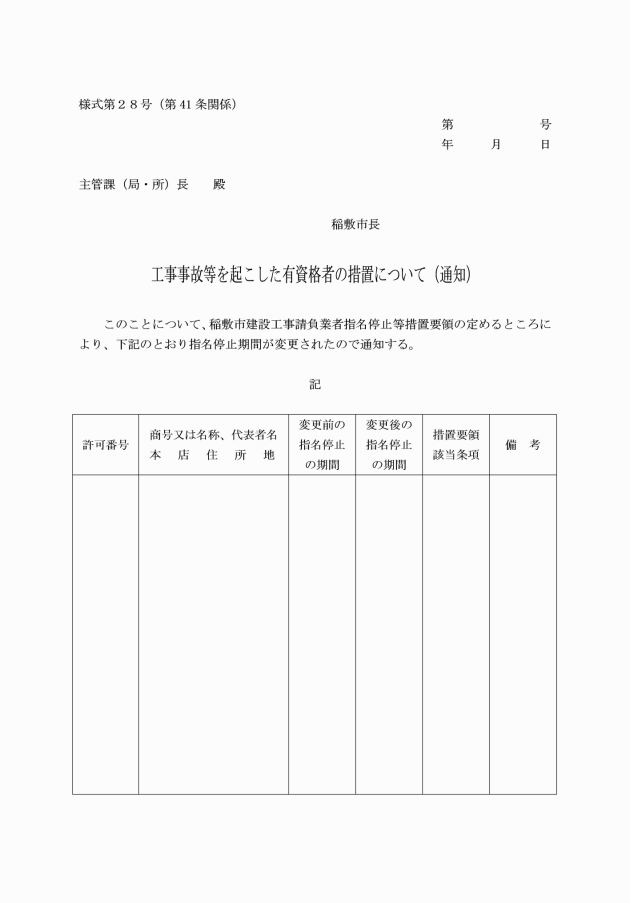

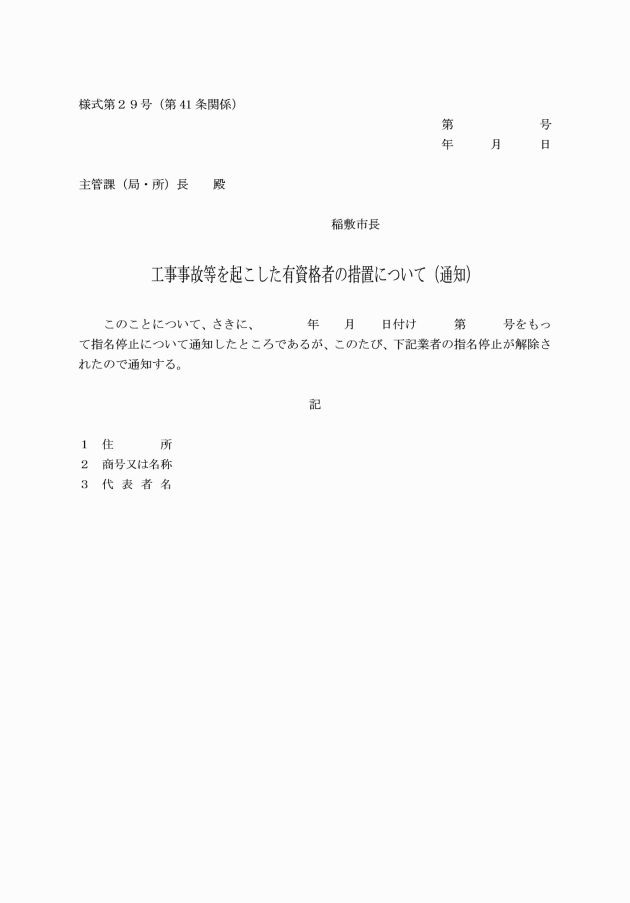

第8章 指名停止等の措置

(指名停止等の措置基準)

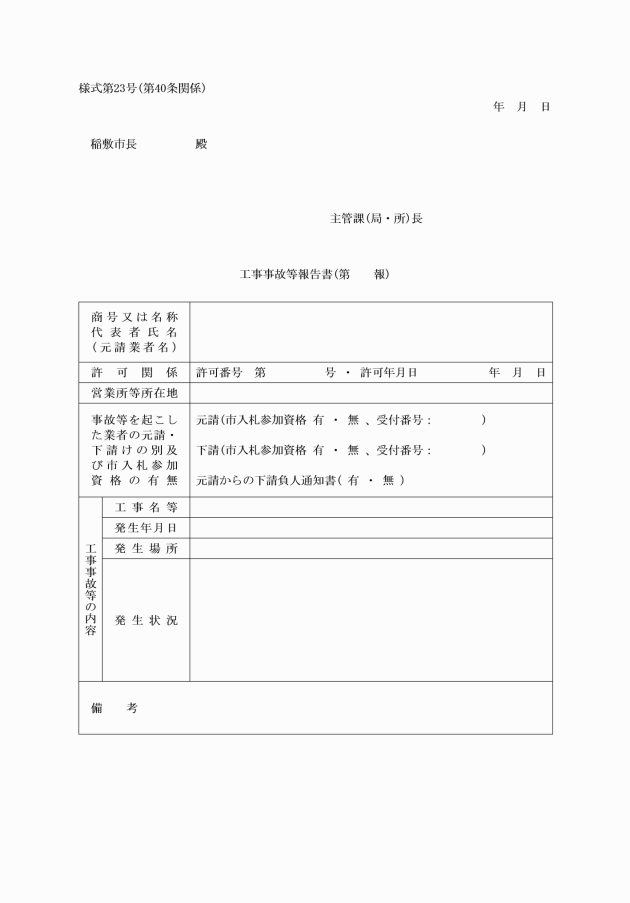

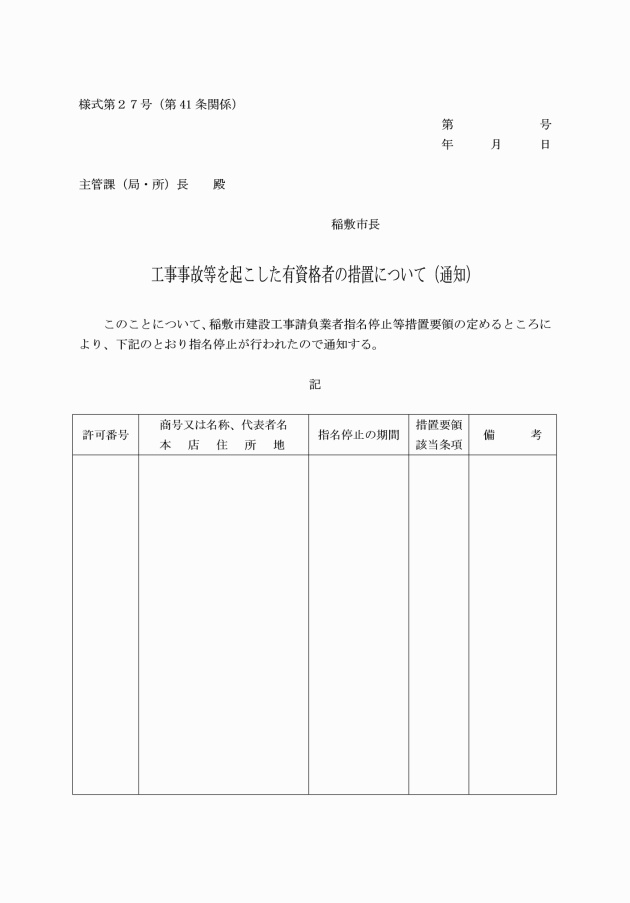

第36条 市が発注する工事等(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な履行を確保するため、有資格者が事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置については、この章の定めるところによる。

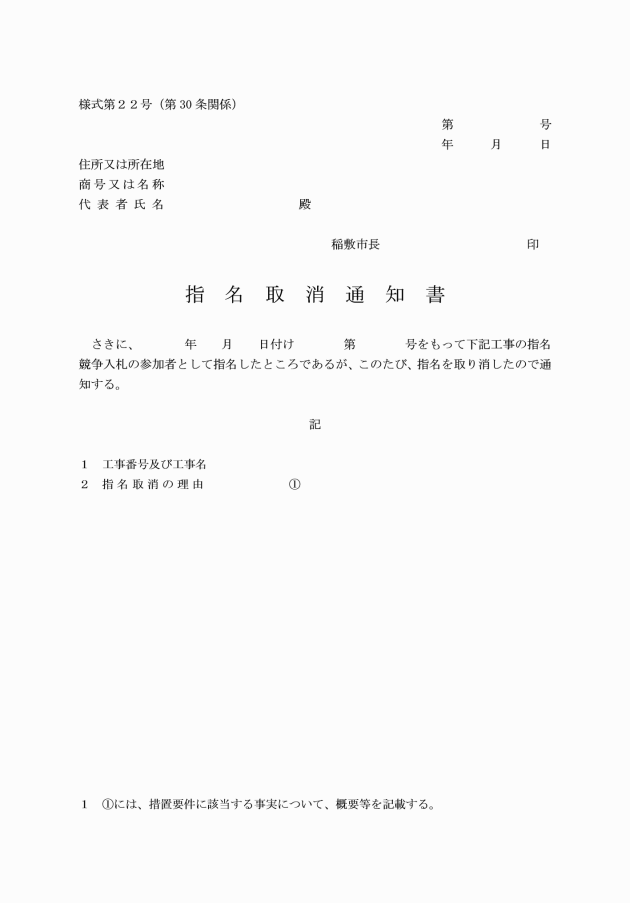

2 市長が指名停止を行ったときは、市工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(指名停止期間中に資格を有しなくなった場合の取扱い)

第37条の2 指名停止期間の満了前に資格の有効期間が終了し、有資格者が引き続いて資格を取得する場合には、指名停止期間は新たに取得した資格の有効期間に継続する。

2 指名停止の期間中に資格を有しなくなった場合においても、原則として当該指名停止期間は継続する。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第38条 市長は、第37条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は第37条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第39条 有資格者が別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

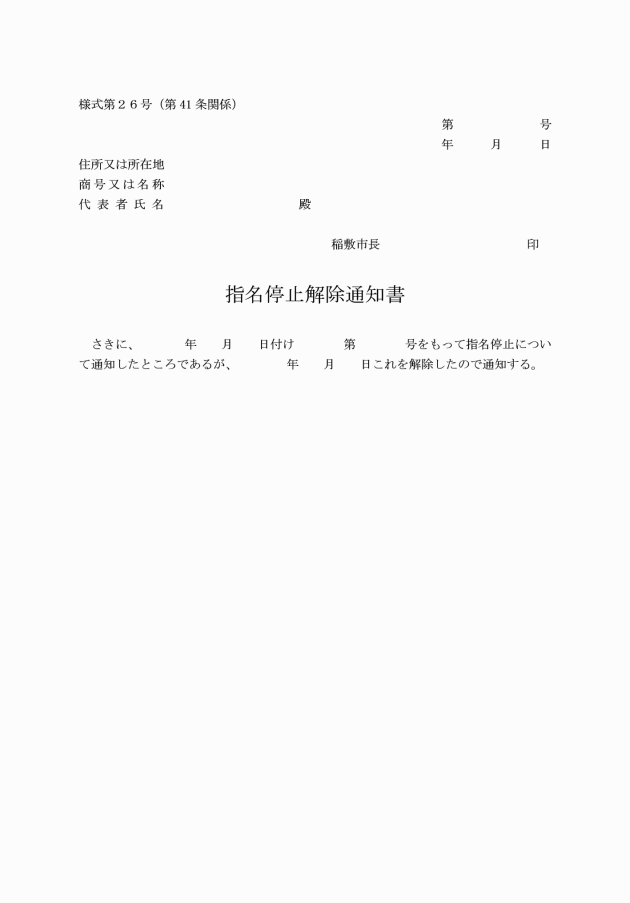

6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

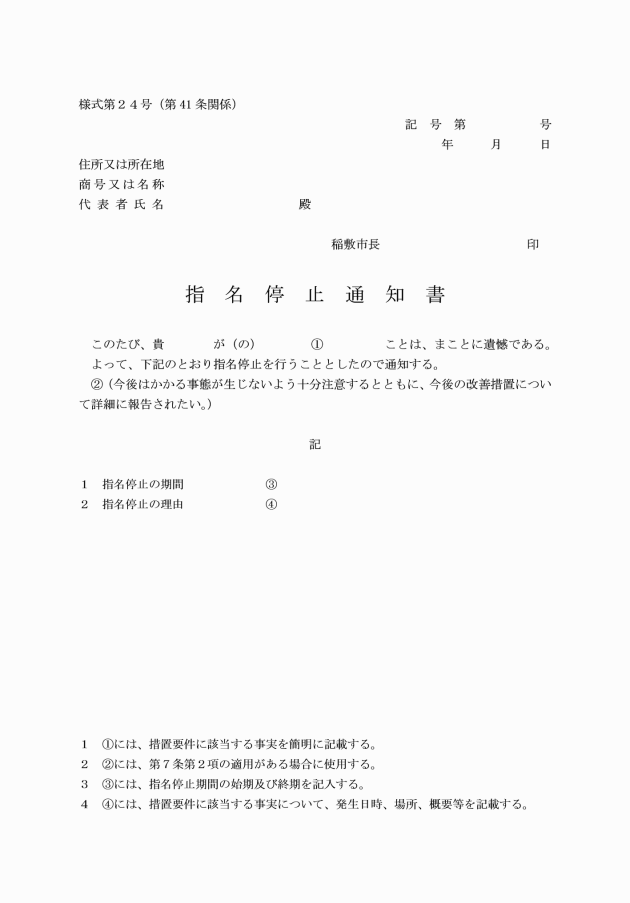

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第42条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第43条 市長は、指名停止期間中の有資格者について市工事等の全部又は一部の下請負人又は再受託者となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない理由の措置)

第44条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

第9章 雑則

(その他)

第45条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会の審査を得て市長が別に定める。

附則

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成17年告示第68号)

この告示は、平成17年7月27日から施行する。

附則(平成19年告示第1号)

この告示は、平成19年3月10日から施行する。

附則(平成19年告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年告示第16号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年告示第25号)

この告示は、平成21年7月10日から施行する。

附則(平成22年告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年6月23日から施行する。

附則(平成28年告示第49号)

この告示は、平成28年8月5日から施行する。

附則(平成29年告示第38号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

附則(平成30年告示第4号)

この告示は、平成30年3月23日から施行する。

附則(平成30年告示第39号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

附則(平成31年告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第66号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和3年告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第8号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

附則(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第24条関係)

発注基準金額及び格付等級区分

工事種別 | 発注基準金額 | 総合評定値 | 格付等級 |

土木一式工事 | 3,000万円以上 | 750点以上 | A |

2,000万円以上3,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |

2,000万円未満 | 650点未満 | C | |

建築一式工事 | 5,000万円以上 | 750点以上 | A |

3,000万円以上5,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |

3,000万円未満 | 650点未満 | C | |

管工事 | 3,000万円以上 | 750点以上 | A |

1,500万円以上3,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |

1,500万円未満 | 650点未満 | C | |

電気工事 | 3,000万円以上 | 750点以上 | A |

1,500万円以上3,000万円未満 | 650点以上750点未満 | B | |

1,500万円未満 | 650点未満 | C |

別表第2(第37条、第39条、第40条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件 | 期間 |

(虚偽記載) |

|

1 市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |

(過失による粗雑工事) |

|

2 市工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |

3 市内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |

(契約違反) |

|

4 第2号に掲げる場合のほか、市工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |

|

5 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |

|

7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |

別表第3(第37条、第39条、第40条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件 | 期間 |

(贈賄) |

|

1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上24箇月以内 |

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月以上18箇月以内 |

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6箇月以上12箇月以内 |

2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が茨城県内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |

(1) 代表役員等 | 9箇月以上18箇月以内 |

(2) 一般役員等 | 6箇月以上12箇月以内 |

(3) 使用人 | 3箇月以上9箇月以内 |

3 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が茨城県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |

(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |

(2) 一般役員等 | 2箇月以上4箇月以内 |

(3) 使用人 | 1箇月以上2箇月以内 |

(独占禁止法違反行為) |

|

4 茨城県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12箇月以上18箇月以内 |

5 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |

6 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |

(競争入札妨害及び談合) |

|

7 茨城県内における工事等に関し、有資格者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上18箇月以内 |

8 市工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |

9 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 |

(暴力団等) |

|

10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上 |

11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上 |

12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上 |

13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上 |

14 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約、原材料等の購入又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上 |

15 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告又は警察への届出義務を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上 |

16 市工事等に関し、暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上 |

(建設業法違反行為) |

|

17 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 |

|

(1) 指示処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |

(2) 営業停止処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |

(不正又は不誠実な行為) |

|

18 別表第2及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |

19 別表第2及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |