○稲敷市土採取事業規制条例施行規則

平成17年3月22日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市土採取事業規制条例(平成17年稲敷市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公共的団体)

第2条 条例第3条第18号の規定による規則で定める公共的団体は、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、財団法人茨城県教育財団、独立行政法人水資源機構、茨城県住宅供給公社、茨城県道路公社及び財団法人茨城県開発公社とする。

(適用除外)

第3条 条例第3条第19号の規定による規則で定めるものは、農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林用地の造成、土地改良、養殖池の造成及びこれらに類するもので、次に掲げる者が行う土採取事業とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人

(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会

(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に規定する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会

(5) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業協同組合連合会

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区

(7) 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土採取事業を施工する者

2 条例第3条第21号の規定による規則で定めるものは、次に掲げる土採取事業とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する目的で行う土採取事業

(2) 病院その他の医療機関が医療事業の用に供する目的で行う土採取事業

(3) 社会教育の用に供する目的で行う土採取事業

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する目的で行う土採取事業(学校の主たる施設が県外にあるものは除く。)

(5) 鉄軌道及び駅前広場の用に供す目的で行う土採取事業

(6) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する目的で行う土採取事業

(7) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの用に供する目的で行う土採取事業

(8) 郵便事業の用に供する目的で行う土採取事業

(9) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する目的で行う土採取事業

(10) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する目的で行う土採取事業

(11) と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場の用に供する目的で行う土採取事業

(12) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する目的で行う土採取事業

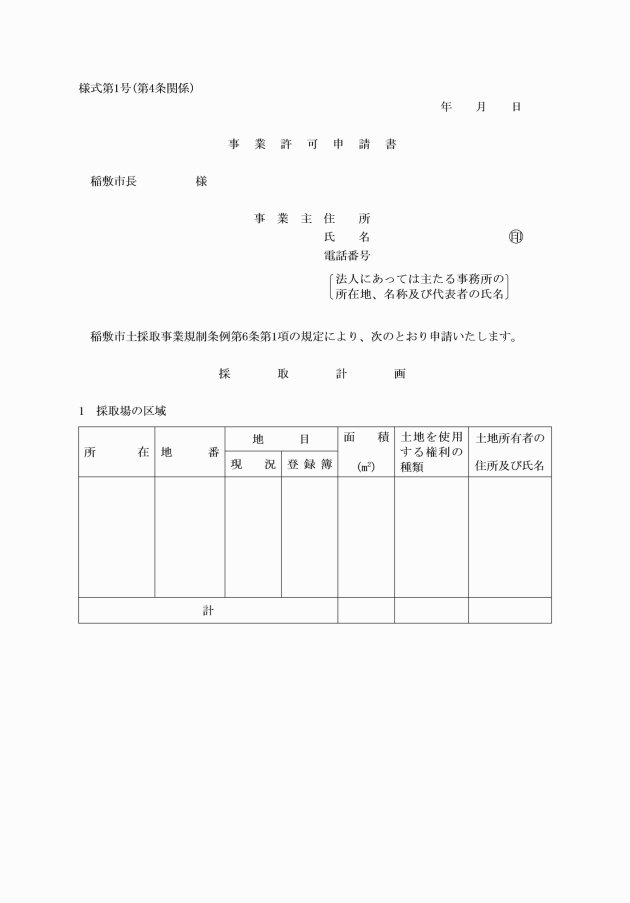

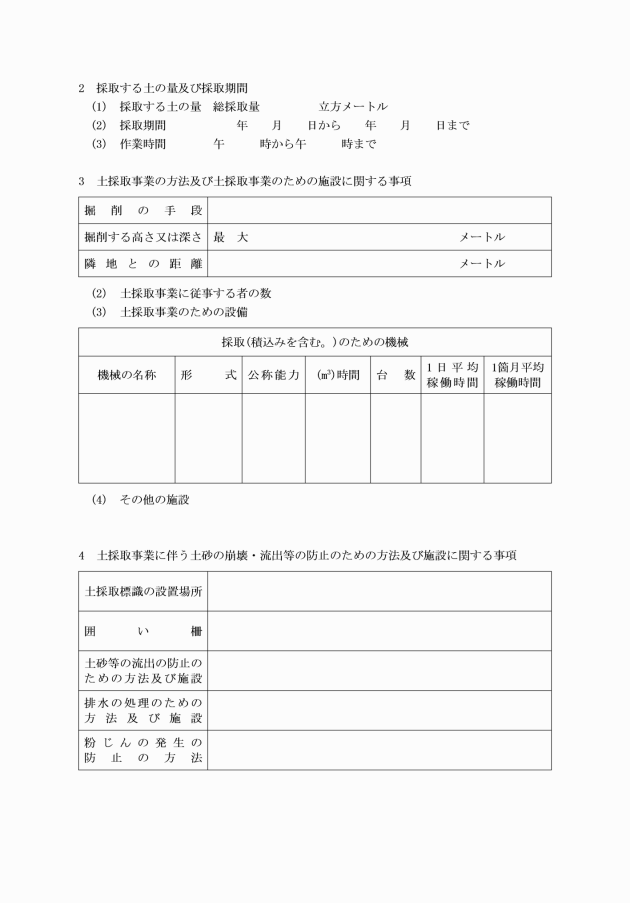

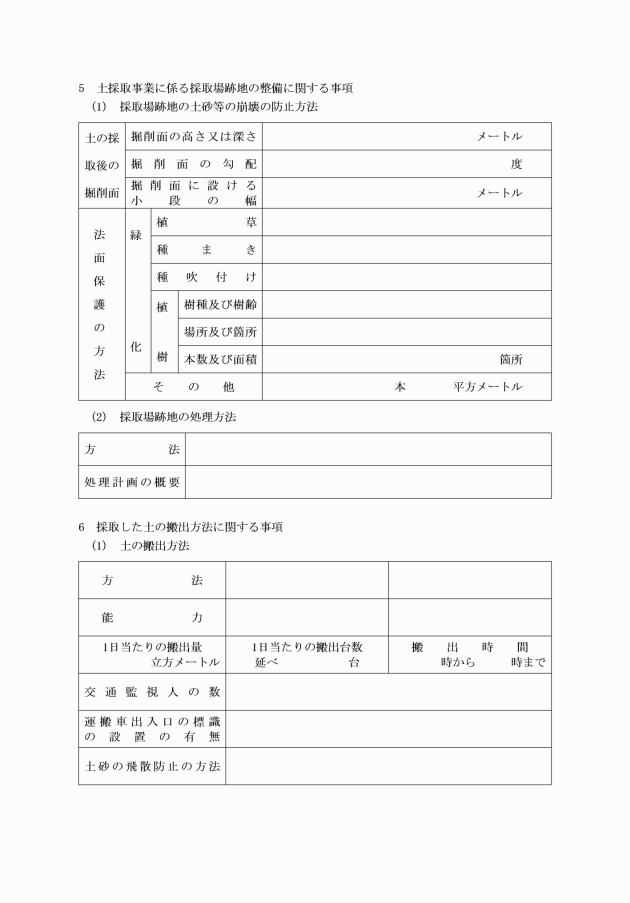

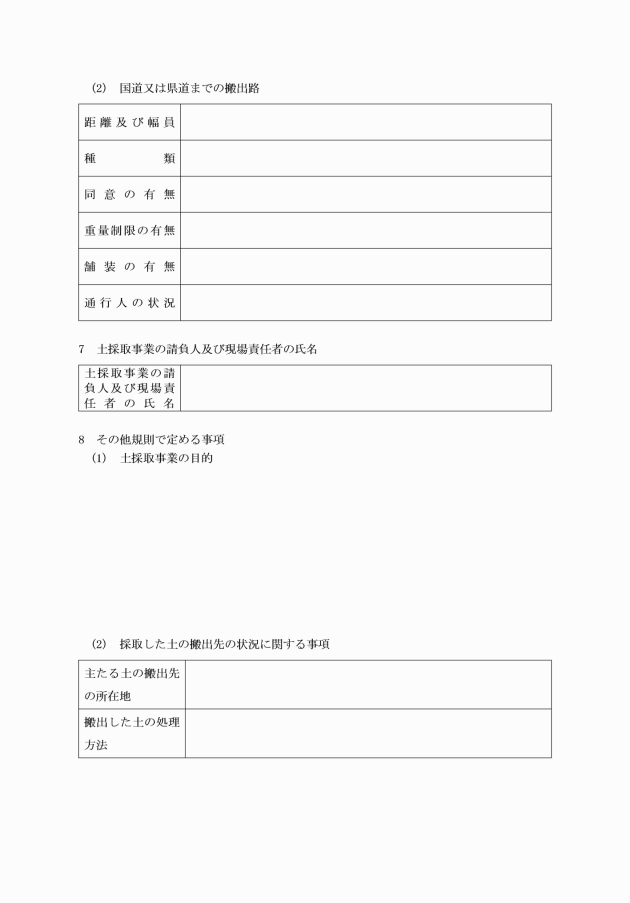

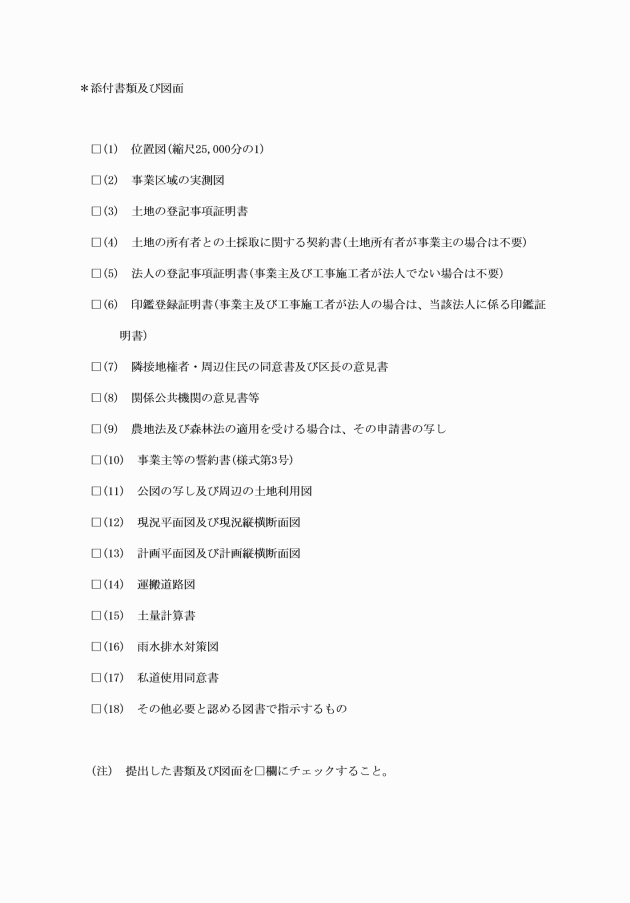

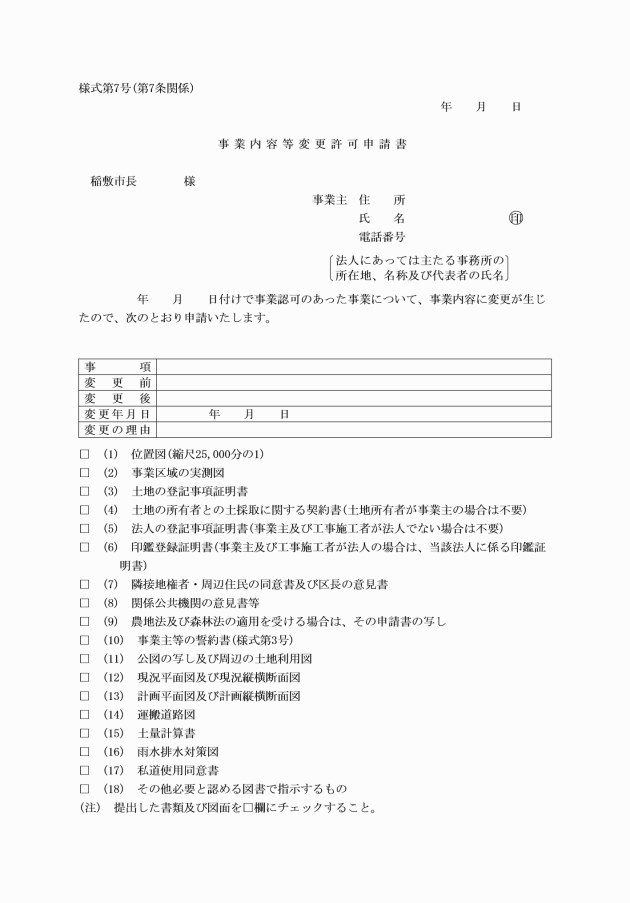

(1) 位置図(縮尺25,000分の1)

(2) 事業区域の実測図

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 土地の所有者との土採取に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(5) 法人の登記事項証明書(事業主及び工事施工者が法人でない場合は不要)

(6) 印鑑登録証明書(事業主及び工事施工者が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)

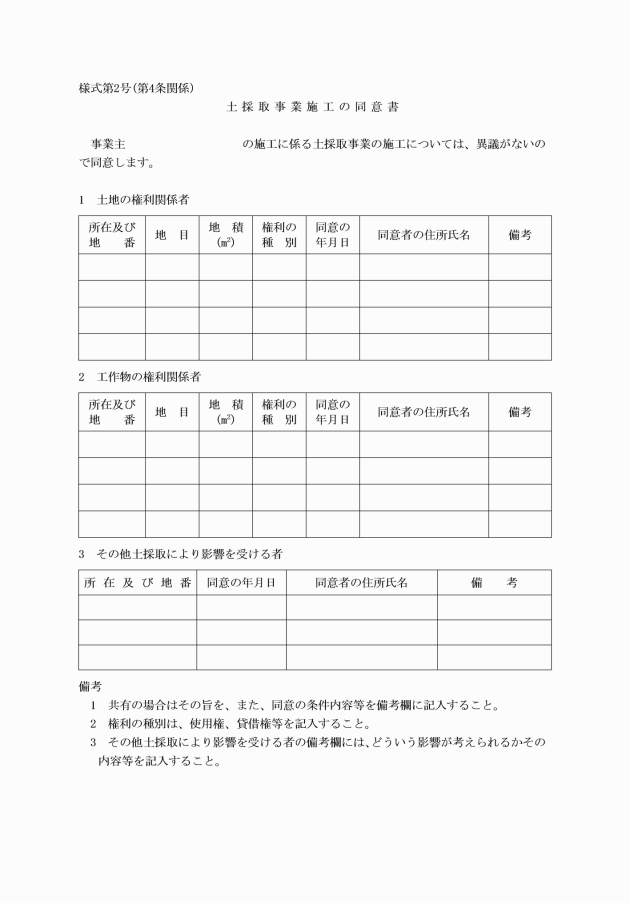

(7) 隣接地権者(幅員が4メートル未満の道路、水路等と接する場合は、これと接続する土地の地権者を含む。)の同意書(様式第2号)

(8) 周辺住民(事業区域の境界からおおむね500メートル以内に係るものとする。)の同意書及び当該事業区域が所在する地域の区長の意見書

(9) 関係公共機関の意見書等

(10) 農地法及び森林法(昭和26年法律第249号)の適用を受ける場合は、その申請書の写し

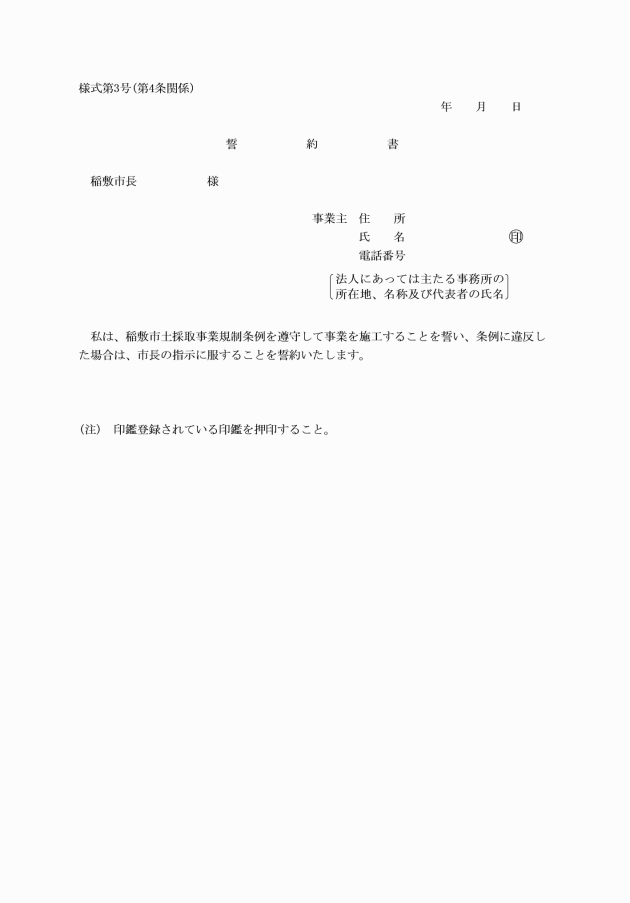

(11) 事業主等の誓約書(様式第3号)

(12) 公図の写し及び周辺の土地利用図

(13) 現況平面図及び現況縦横断面図

(14) 計画平面図及び計画縦横断面図

(15) 運搬道路図

(16) 土量計算書

(17) 雨水排水対策図

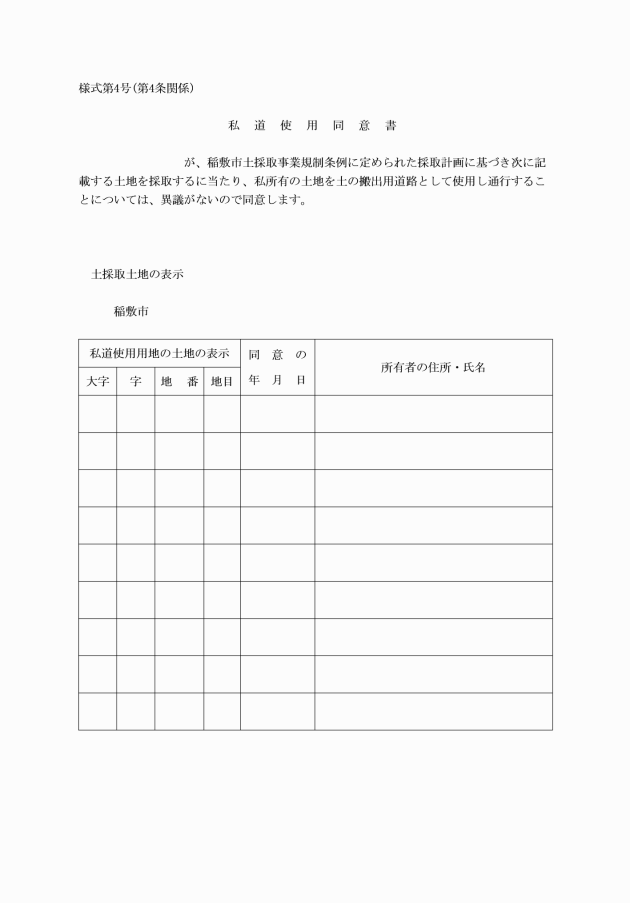

(18) 私道使用同意書(様式第4号)

(19) その他必要と認める図書で指示するもの

(規則で定める区域)

第10条 条例第7条第1項第1号エ及びオに規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 高性能な機械による営農が可能な土地条件を備えているか又は備え得るおおむね5ヘクタール以上の集団的な優良農地

(2) 農用地区域又は前号の区域に連たんした5ヘクタール以上の農用地

(3) 国又は県の補助による土地基盤整備事業の対象農用地に該当する農用地

(4) 制度資金の融資により相当規模の土地基盤整備事業を実施している地区内の農用地又は事業を完了し当該事業に係る施設が現に良好に管理利用されている地区内の農用地

(5) その他農林漁業の維持保全をする必要な土地

(6) 保安林予定森林及び保安施設地区

(7) 森林施業計画の設定を受けた地域

2 条例第7条第1項第1号コに規定する規則で定める区域は、工場適地又は工場誘導地区とする。

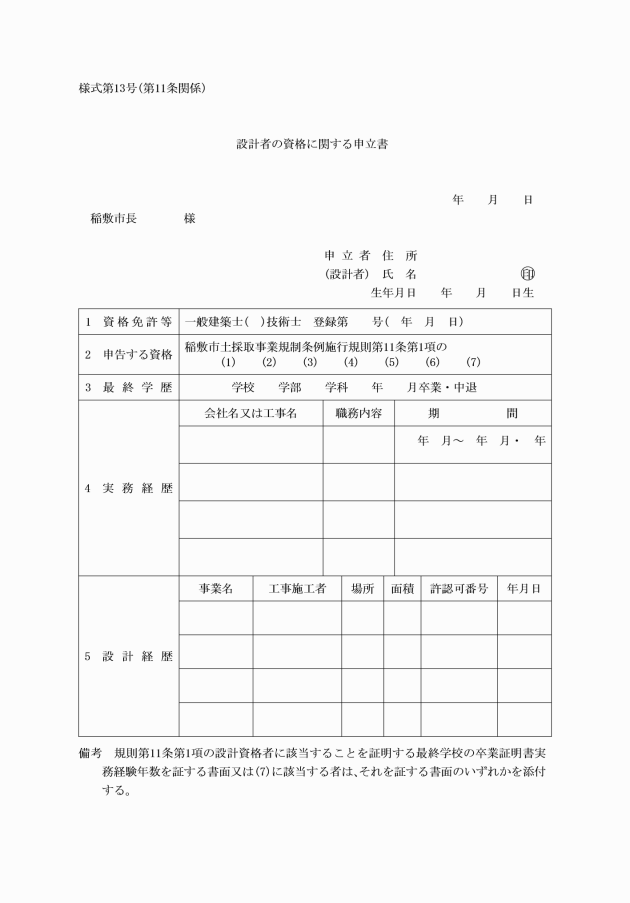

(1) 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(2) 学校教育法による短期大学において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

(3) 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)による本試験のうち、国土交通大臣が定める部門に合格した者で、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するもの

(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の資格を有する者で土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(7) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

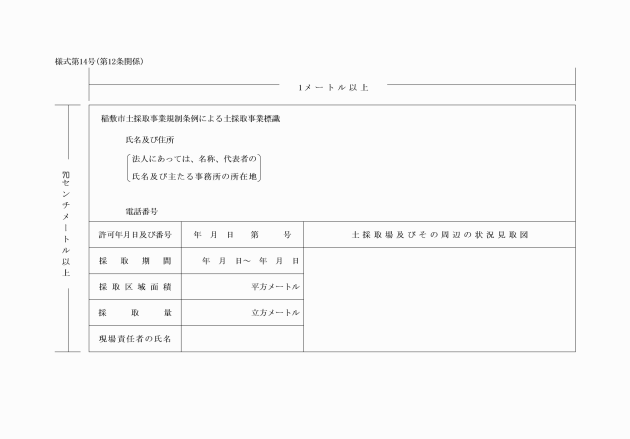

第13条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土採取事業の許可年月日及び許可番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(公表の方法)

第17条 条例第18条の規定による公表は、市広報への掲載その他の方法により行うものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町土採取事業規制条例施行規則(平成12年江戸崎町規則第20号)、新利根町土採取事業規制条例施行規則(昭和49年新利根町規則第1号)、桜川村土採取事業規制条例施行規則(昭和49年桜川村規則第1号)又は東町土採取事業規制条例施行規則(昭和58年東町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。