○稲敷市認可外保育施設指導監督実施要綱

平成28年12月28日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により、本市が処理することとなる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める認可外保育施設の調査及び指導監督等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 届出対象施設 認可外保育施設のうち、法第59条の2第1項に基づく届出が必要である施設をいう。

(2) 届出対象外施設 認可外保育施設のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第49条の2の規定により法第59条の2第1項に基づく届出の対象外となる施設をいう。

(3) 指導監督指針 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める「認可外保育施設指導監督の指針」をいう。

(4) 指導監督基準 前号の指導監督指針の別添として定める「認可外保育施設指導監督基準」をいう。

(指導監督の指針及び基準)

第3条 指導監督指針及び指導監督基準は、別に定めがあるものを除くほか、本市が認可外保育施設に対し調査及び指導監督を行う際の指針として適用する。

(事前指導)

第4条 教育長は、認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があった場合又は認可外保育施設の設置の情報を得た場合は、法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明し、指導監督の遵守を求めるものとする。

(届出等)

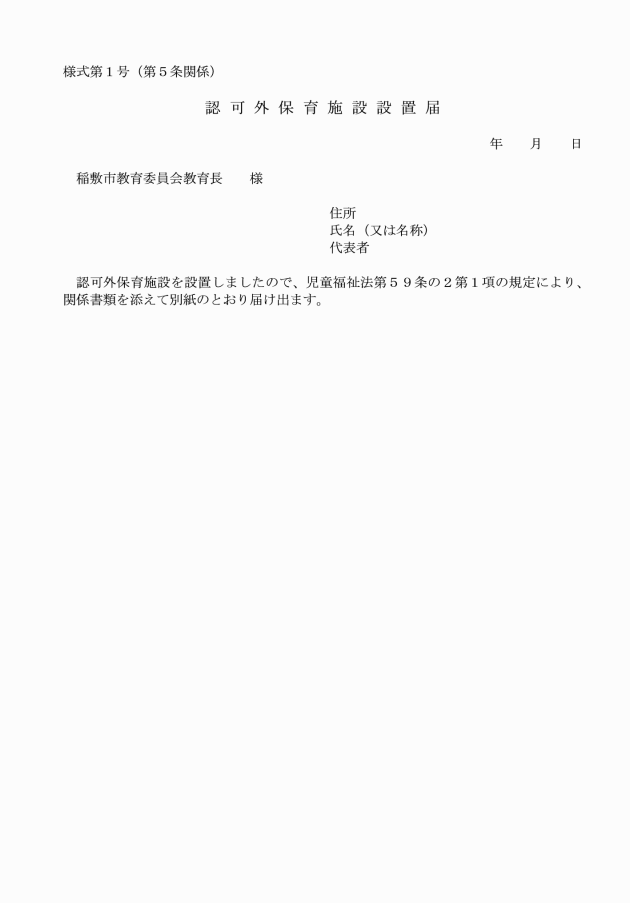

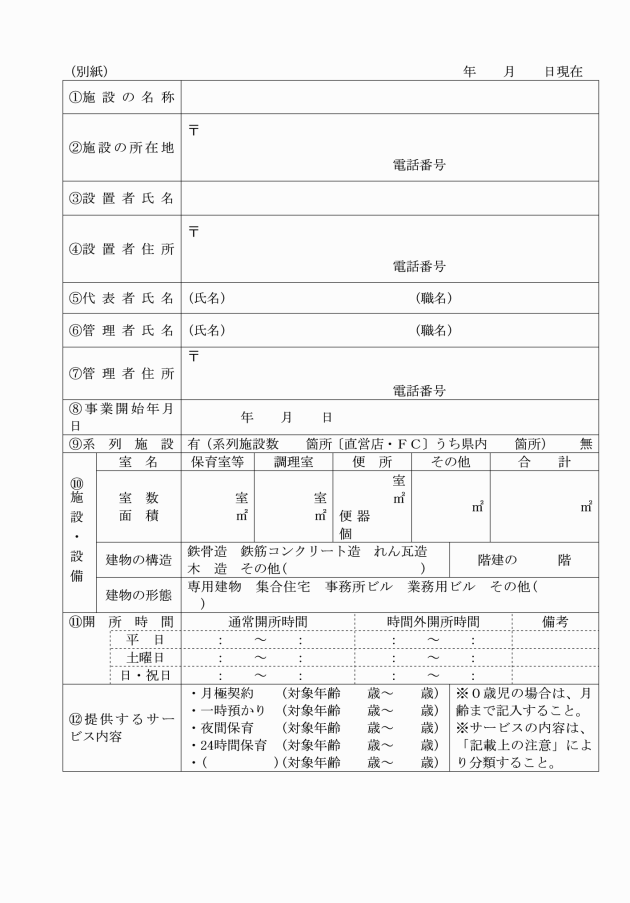

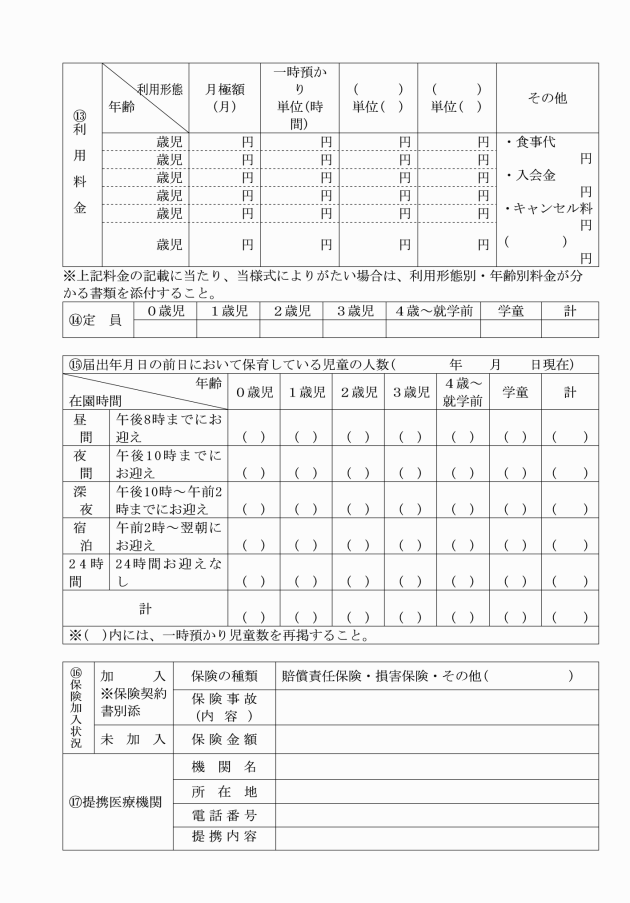

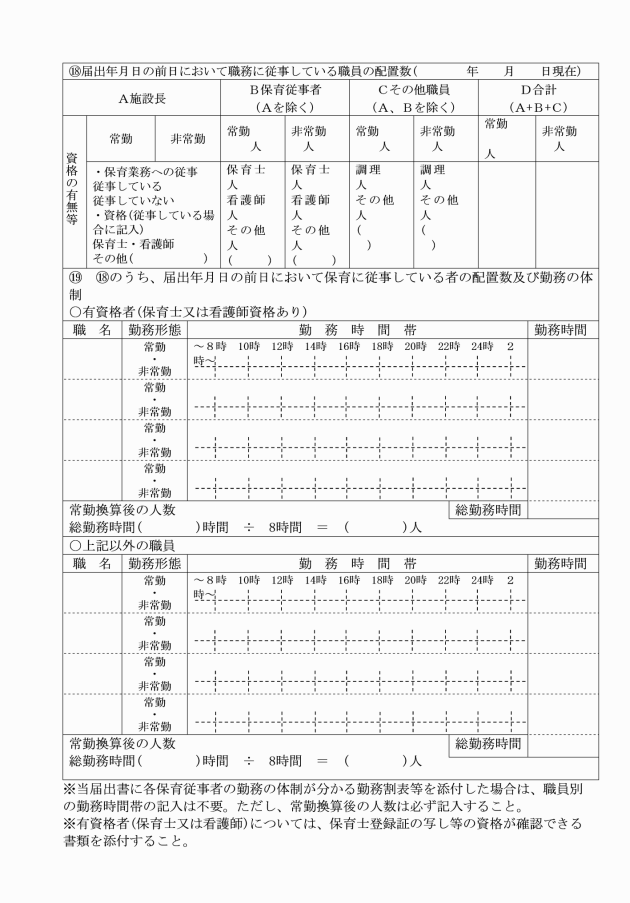

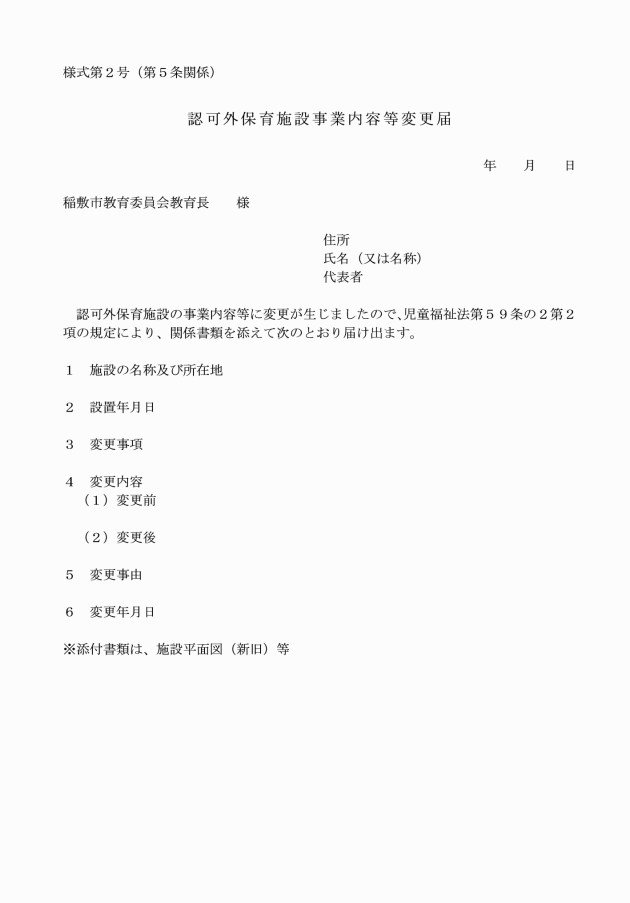

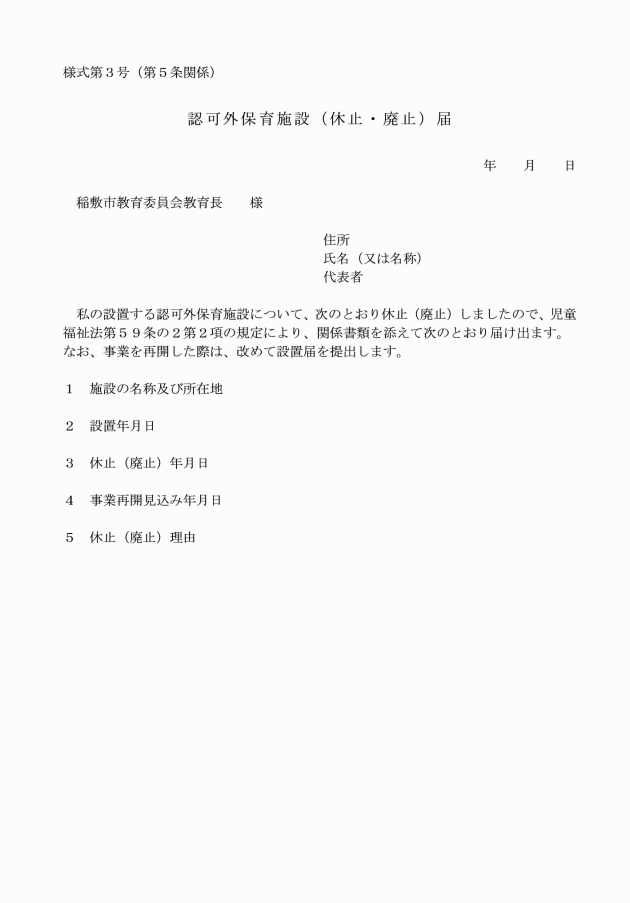

第5条 届出対象施設の設置者は、法第59条の2第1項の規定に基づき、その事業の開始の日(法第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日。以下同じ。)から1月以内に認可外保育施設設置届(様式第1号)により教育長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により届出を行った設置者は、当該届出に係る届出対象施設が届出対象施設以外の施設となったときは、その旨を確認できる書類を教育長に提出するものとする。

(報告徴収)

第6条 教育長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、少なくとも年1回以上定期に、文書により回答期限を付して、施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。

2 教育長は、あらかじめ認可外保育施設の設置者又は管理者に命じ、次の事項について報告を求めるものとする。

(1) 当該施設の管理下において、死亡事案、重症事故事案、食中毒事案等重大な事故が発生した場合の事故の概要等

(2) 当該施設に週のうち概ね5日間程度以上入所している児童がいる場合の当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等

(対象の把握)

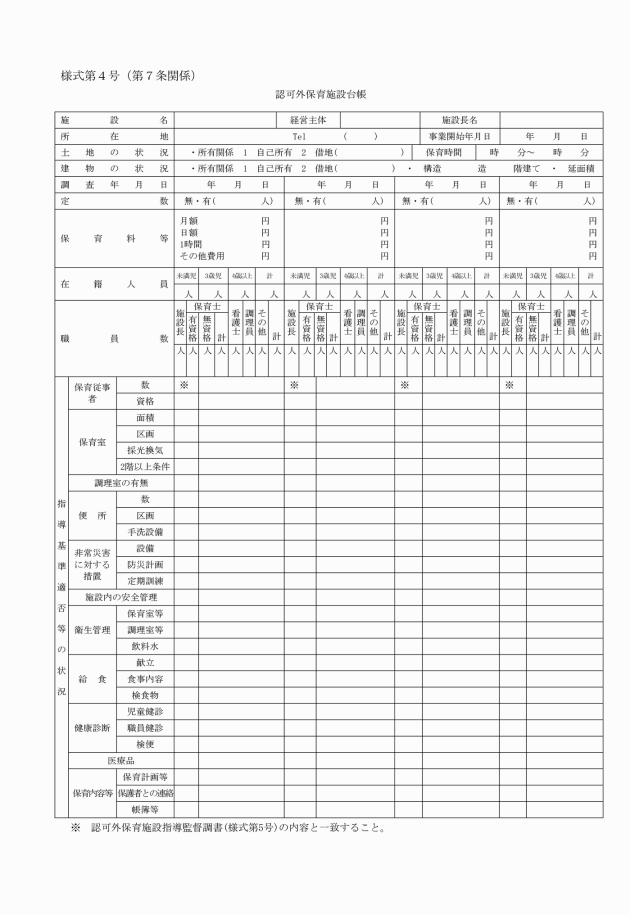

第7条 教育長は、市内に所在する認可外保育施設の把握に努めるものとし、所在の判明した認可外保育施設については、これを認可外保育施設台帳(様式第4号)に登載するものとする。

(通常の立入調査)

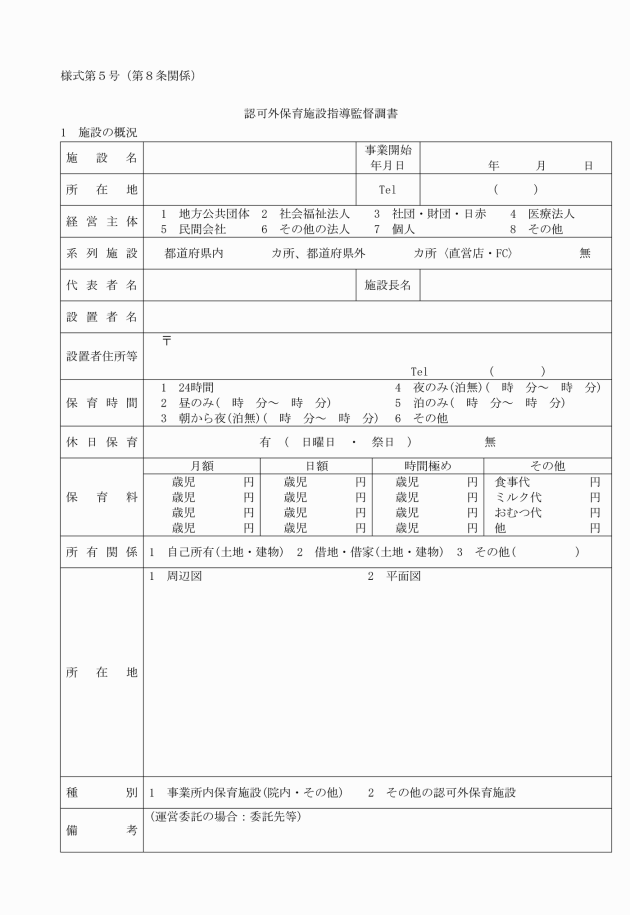

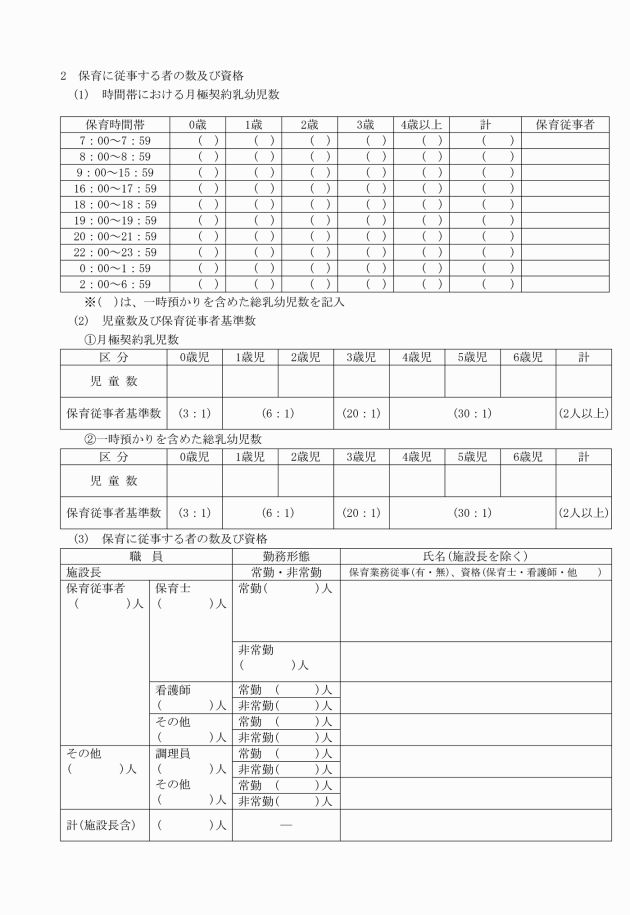

第8条 教育長は、法第59条第1項の規定による認可外保育施設に対するその設備若しくは運営について、指導監督基準に適合しているか否かを確認するため必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を次の頻度により実施するものとする。

(1) 届出対象施設 1年に1回

(2) 届出対象外施設 2年に1回

2 前項に規定する場合のほか、教育長は、必要があると認めるときは、随時認可外保育施設に対し報告を求め又は立入調査を行うものとする。

3 立入調査は、2名以上の職員をもって行い、必要に応じ専門的知識を有する者を同行させるものとする。なお、立入調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、法第59条第1項に定めるその身分を明らかにする証票を携帯しなければならない。証票の様式は、省令第49条第2項に規定する様式とする。

5 立入調査における調査、質問等は設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取するものとする。また、施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取するものとする。

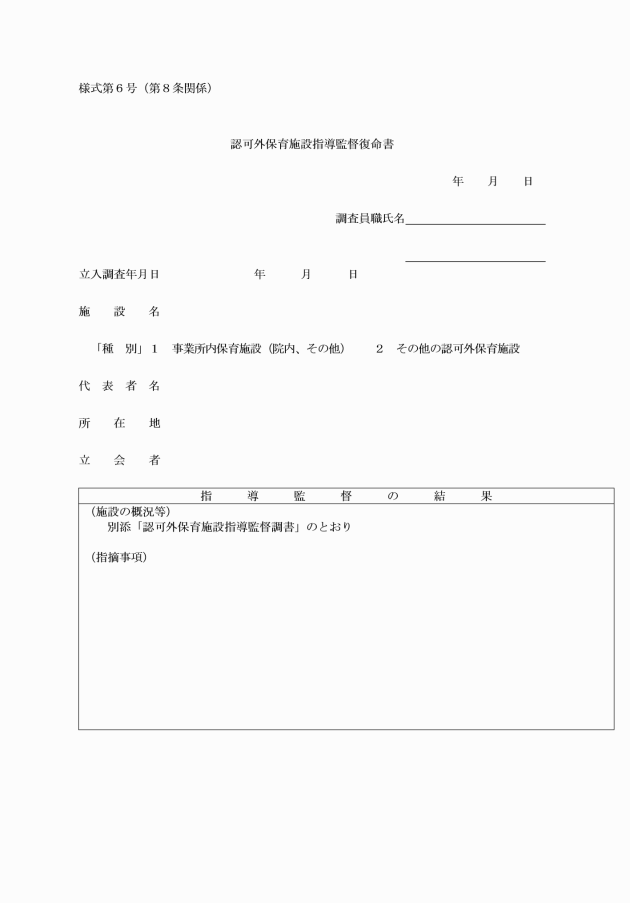

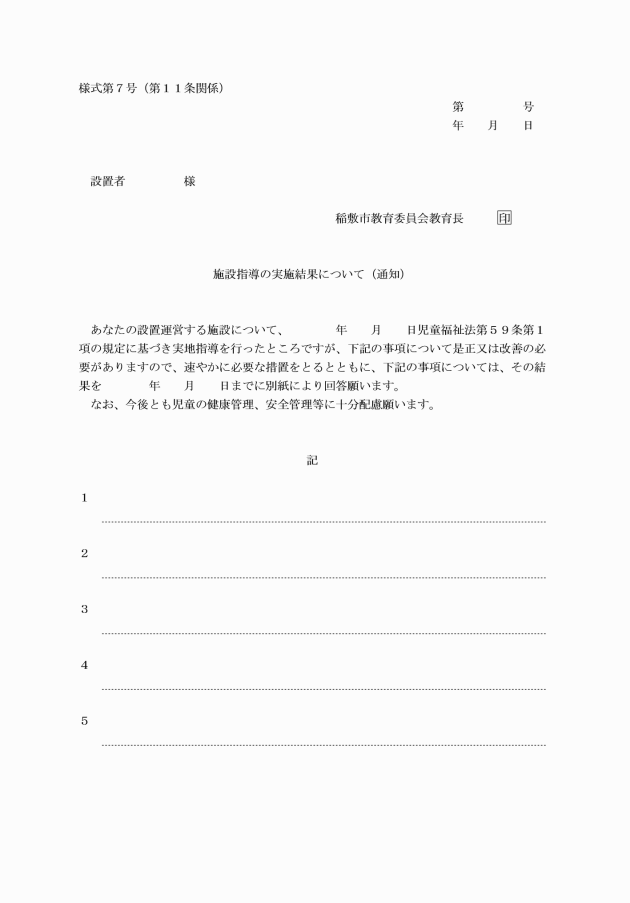

(結果報告)

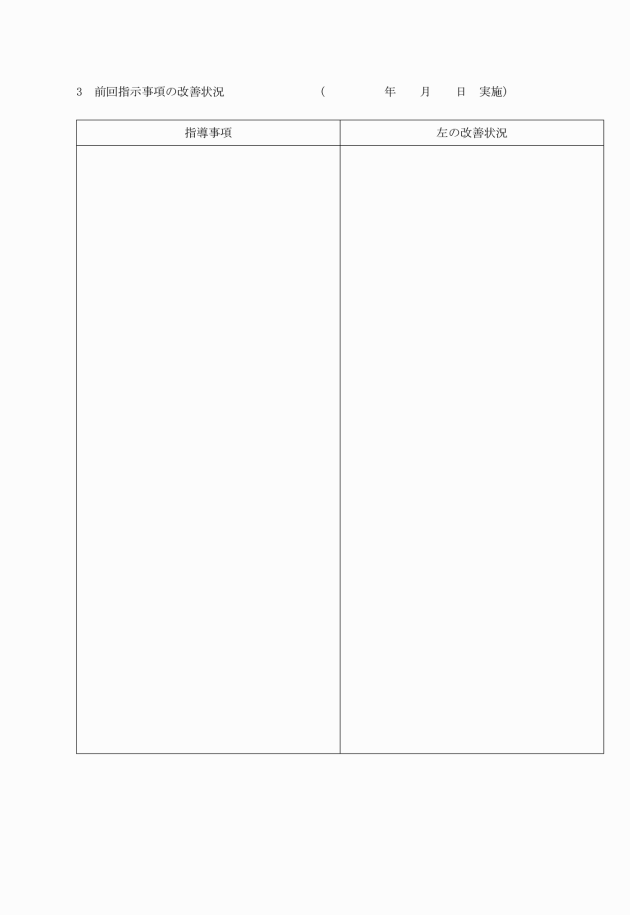

第10条 教育長は、立入調査の結果について、文書により設置者又は管理者に対して通知する。

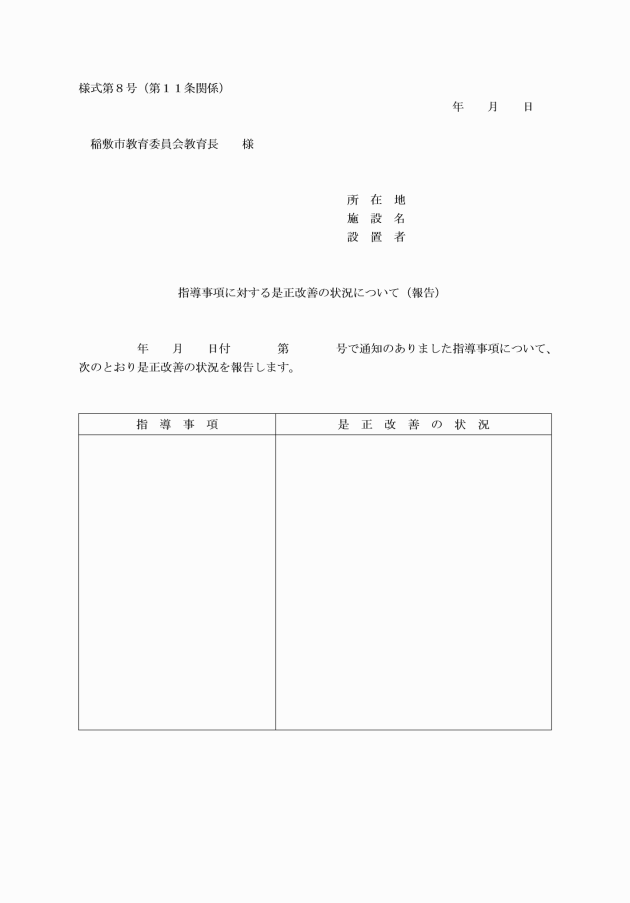

2 改善指導に係る回答があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、設置者若しくは管理者に対して必要と認める事項の報告を求め、又は施設若しくは事務所に対して特別に立入調査を行うものとする。回答期限が経過しても回答がない場合についても、同様とする。

(改善勧告)

第12条 教育長は、指導監督基準に適合せず、改善指導を行ったにもかかわらず改善されず、又は改善の見込みがないと認められる場合は、必要に応じ、法第59条第3項に基づき、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、必要な改善を勧告するものとする。ただし、建物の構造等から改善が不可能と認められる施設については、相当の猶予期間を付して、移転を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、文書により通知するものとし、施設名の公表、事業停止又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明記のうえ、概ね1月以内の回答期限を付して、文書で回答を求める。

3 前項の規定により、改善勧告を受けた設置者又は管理者から改善勧告に対する回答があった場合は、当該施設に対して特別に立入調査を行うものとする。また、回答期限が経過しても回答がない場合についても、同様とする。

4 改善勧告に対して改善が行われていない場合は、法第59条第4項に基づき、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について施設利用者に対して周知するとともにその旨の公表を行う。

(事業の停止又は施設の閉鎖命令)

第13条 教育長は、認可外保育施設の設置者又は管理者が前条の勧告に従わず、かつ、施設の設備又は運営が著しく有害であると認められる場合は、茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、法第59条第5項に基づき事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるものとする。

2 教育長は、前項の命令を行おうとする場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該認可外保育施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図るものとする。

3 教育長は、第1項の命令を行おうとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第29条から第31条の規定に基づき、当該施設の設置者又は管理者に対し事前に弁明の機会の付与を行うものとする。

4 教育長は、児童の福祉の確保のため、緊急の必要があると認められるときは、改善指導、改善勧告、弁明の機会の付与及び茨城県社会福祉審議会の意見聴取の手続きを経ずに事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

(証明書の返還)

第15条 教育長は、証明書の交付を受けた者が、交付日以降の立入調査又は改善指導結果の確認調査に基づき、証明書交付の要件を満たさなくなったと認めるときは、証明書の返還を求めるものとする。事業を休廃止した施設についても同様とする。

(禁止事項)

第16条 第14条に規定する証明書の交付を受けた者は、認可外保育施設の広告宣伝等に認可又は公認その他法第35条第4項に規定する認可を受けている児童福祉施設であると誤解を生ぜしめるような表現を用いてはならない。

(情報の公表)

第17条 教育長は、届出対象施設に係る施設の名称、所在地等の事項のほか、第14条に規定する証明書の交付状況について、公表する。

2 第13条に規定する事業の停止命令又は施設の閉鎖命令があった場合、教育長は、届出の有無に関わらず、当該命令を行ったことを公表する。

3 第1項の規定により公表する情報は、認可外保育施設設置届及び運営状況の報告並びに立入調査により把握した情報とする。

附則

この告示は、平成28年10月1日から適用する。

附則(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。