○稲敷市文書管理規程

平成17年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため、文書事務の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいう。

(2) 課 稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)第2条第1項に規定する課及び同項に規定する室等(以下「室等」という。)並びに稲敷市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年稲敷市規則第4号)第2条に規定する会計課をいう。

(3) 課長 課の長をいう。

(4) 決裁 稲敷市事務決裁規程(平成17年稲敷市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の規定により、事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案の処理内容について最終的な意思決定を行うことをいう。

(5) 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため、決裁を経るべき当該事案を記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(6) 合議 当該事案の処理内容について直接の所属関係にない他の部課等にも起案文書を回付して、その承認を求めることをいう。

(7) 供覧 当該事案の内容について関係機関の了知を得ておくことが、事案の処理上便宜であると認められる場合において、当該事案に係る決裁が終わった起案文書(以下「原議書」という。)を当該部課等に回付することをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書によって行うことを原則とする。

2 事務の処理に当たっては、当該事案に係る決裁権者等は、当該処理すべき事案に関する処理方針、注意事項等について指示することを原則とする。

3 課長は、適正かつ能率的な事務の処理を図るため、立案事由が生じたときは、遅滞なく立案させるとともに、回議又は合議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし、処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に十分留意しなければならない。

(文書の用紙規格)

第4条 文書の作成に使用する用紙は、日本工業規格A列4判の規格の用紙を原則とする。

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該文書に係る事案の関係職員以外の者に示し、内容を告げ、若しくは写しを与え、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、職務の執行等に関し、上司の許可を受けた場合は、この限りでない。

(総務課長の職責)

第6条 総務課長は、文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるよう常に留意し、適切な指導、調整及び改善を行わなければならない。

2 条例、規則及び訓令の原本(条例及び規則にあっては稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第1項及び第3条の規定により市長が署名したもの、訓令にあっては同条例第4条の規定により市長印を押印したものをいう。)は、総務課長が保管するものとする。

(課長の職責)

第7条 課長は、当該課の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意しなければならない。

(文書管理主任の設置)

第8条 課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、課長補佐の職にあるもの(課長補佐が2人以上ある場合は、課の事務を総括整理することを命じられている者のうち、庶務事務を担当する者)を充てる。ただし、該当する職員がいないとき又は欠けたときは、当該課長が必要に応じ指定する者とする。

3 文書管理主任が不在のときは、課長があらかじめ指定する者がこの訓令に定める文書管理主任の事務を行うものとする。

(文書管理主任の職責)

第9条 文書管理主任は、文書事務の管理を適正かつ能率的に遂行しなければならない。

2 文書管理主任は、この訓令に別に定めるもののほか、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 起案文書の決裁区分、回議先、合議先及び供覧先の審査に関すること。

(2) 起案文書についての違法性、不当性、違式の有無その他の内容の審査及び調整に関すること。

(3) 起案文書の文章及び用字用語の調整に関すること。

(4) 文書の処理の促進に関すること。

(5) その他文書事務の管理に関すること。

(文書取扱者)

第10条 課に文書取扱者1人以上を置く。

2 文書取扱者は、当該課の職員のうちから、当該課長が指定するものとする。

3 文書取扱者は、文書管理主任の指示を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書等の収受及び配布に関すること。

(2) 原議書の登録に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) その他文書の取扱いに関すること。

(簿冊への登録番号)

第11条 この訓令により設ける簿冊に文書を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。

(文書の種類)

第12条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき制定するものをいう。

(3) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので、公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき、公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書とする。

(公文用例)

第13条 文書の用例は、稲敷市公文規程(平成17年稲敷市訓令第3号)に規定するとおりとする。

(1) 条例及び規則 第27条第1項の規定による登録番号を令達番号とし、その番号の前に市名及び令達文書の種別を冠する。

(2) 告示及び訓令 第27条第2項の規定による登録番号を令達番号とし、その番号の前に市名及び令達文書の種類を冠する。

(文書の日付)

第15条 施行する文書の日付は、発送日又は送信日とする。

(文書の施行者名)

第16条 令達文書は、市長名をもって施行するものとする。

(1) 市長名をもって施行するもの

ア 決裁規程別表第1市長の決裁を要する事項に係るもの

イ 契約(協定、覚書等を含む。)の締結及び解除に係るもの

ウ 証明に関するもの

エ 認定、確認、補助金等の交付決定その他権利の得失変更に係るもの

オ 大臣、次官、各省の局部長若しくは都道府県知事に発するもの又は市町村長その他官公署の長に発するもので特に重要なもの

カ その他市長名をもって施行することが適当であるもの

(2) 副市長名をもって施行するもの

ア 決裁規程別表第2副市長専決事項に係るもの

イ その他副市長名をもって施行することが適当であるもの

(3) 部課長名をもって施行するもの 当該課において発するもののうち、前2号に掲げるもの以外のもの

(文書等の受領)

第17条 市庁舎に到達した文書及び運送小荷物(以下「文書等」という。)は、総務課長が受領するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 申請書、報告書その他これらに類する文書等を当該申請人等から担当課(当該文書等に係る事務を主管する課をいう。以下同じ。)の職員が受け取るとき。

(2) 会議、出張等の際に依頼されて、文書等を当該依頼者から担当課の職員が受け取るとき。

(3) 陳情書その他これに類する文書等を当該陳情人等からその陳情等の相手方である職員又はその関係職員が受け取るとき。

(4) 役所庁舎以外の庁舎に直接送付された文書等を担当課の職員が受け取るとき。

(5) 前各号に準ずる事由により、文書等をその事務の関係職員が受け取るとき。

2 郵便料金等の未払又は不足の文書等が到達したときは、公務に関するものと認められるものに限り、その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。

(1) 刊行物、ポスターその他これらに類するもの

(2) あいさつ状、招待状その他これらに類するもの

(3) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

(4) 受付印を押印することが不適当であると認められる文書

(5) その他内容が軽易であると認められる文書

(受領文書等の配布)

第20条 総務課長は、その受領した文書等を直ちに担当課の文書管理主任に配布するものとする。

(1) 当該課で処理することが不適当であると認められる文書等 最も適当であると認められる課

(2) 誤って配布を受けた文書等 総務課

3 担当課の文書管理主任は、他の課に関係のある重要な文書を配布されたときは、その写しを作成し、当該関係のある課に配布するものとする。

(課長等の閲覧)

第21条 文書管理主任は、配布を受けた文書について、課長等の閲覧に供するものとする。

2 課長等は、重要と認めるものは、市長の閲覧に供するものとする。

(収受文書の配布)

第22条 課長等は、前条の規定により閲覧に供された文書について、処理方針を指示して職員に配布するものとする。この場合において、他の課に関係のある重要な文書の処理については、当該関係ある課長と協議するものとする。

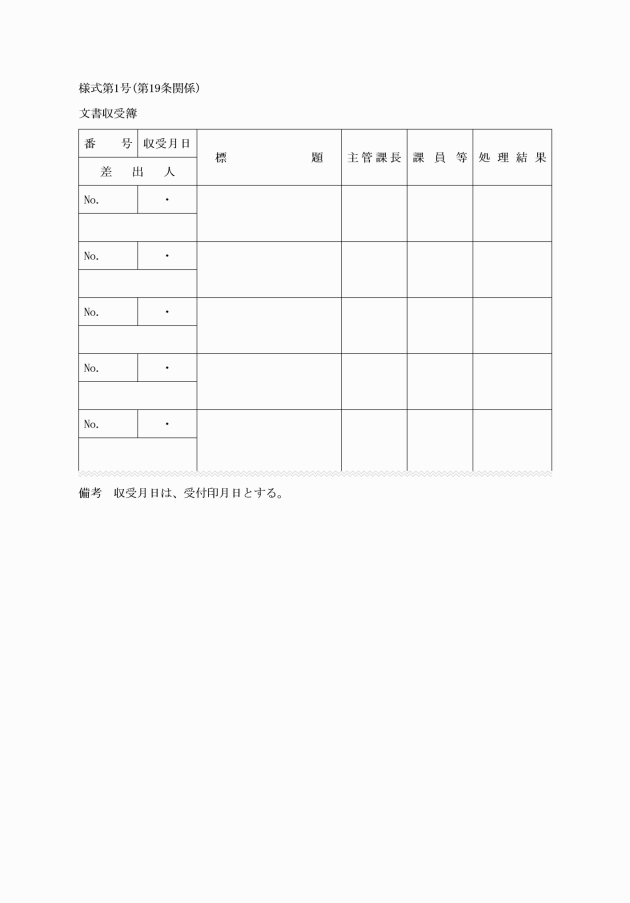

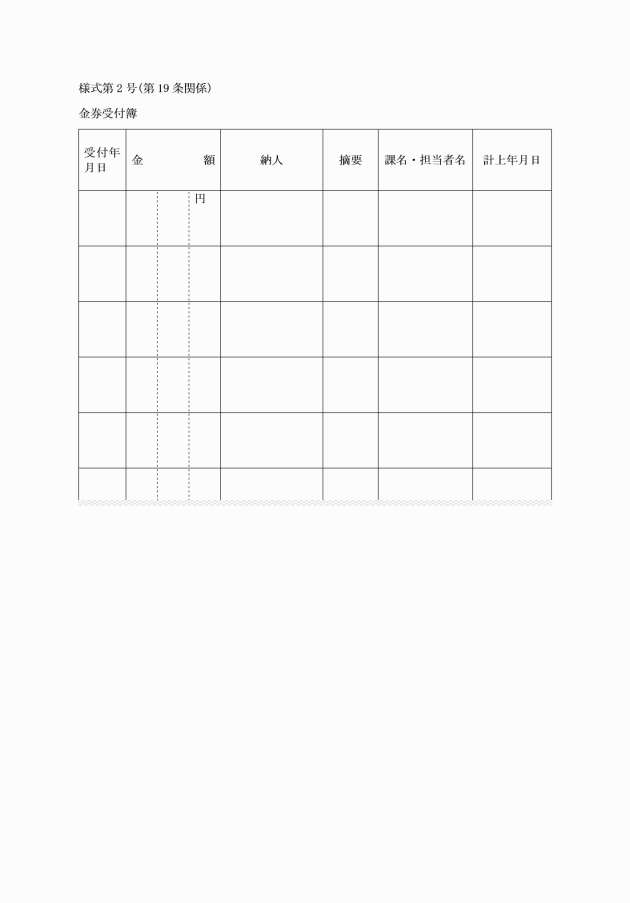

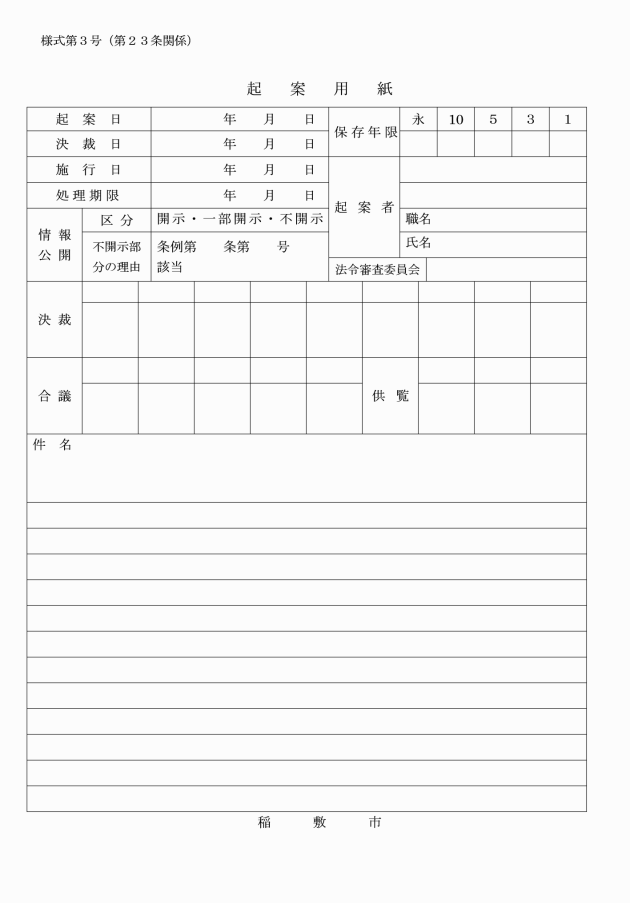

(起案)

第23条 文書の起案は、起案用紙(様式第3号)を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、簡易な回答等の事案は、起案用紙によらないことができる。この場合において、必要があると認めるときは、情報公開に関する区分を記載し、所定の事項を記入するものとする。

3 起案に当たっては、次に掲げるところにより行わなければならない

(1) 起案は、1事案につき1起案とする。ただし、同一性の事案については、第1案、第2案等により一括処理することができる。

(2) 決裁規程に定めるところにより、回議する必要のない上司欄には斜線を引き、決裁区分を明らかにする。

(3) 起案年月日、保存区分、情報公開に関する区分等所定事項を記載すること。

(4) 件名は、立案の内容が容易に把握できる簡潔な件名を表示すること。

(5) 文案は、分かりやすく口語体を用い、本文、理由、経過及び参考事項の順に記載し、できるだけ簡潔に表現すること。

(6) 起案に当たって参考とした資料、参照した法令条文その他の参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。

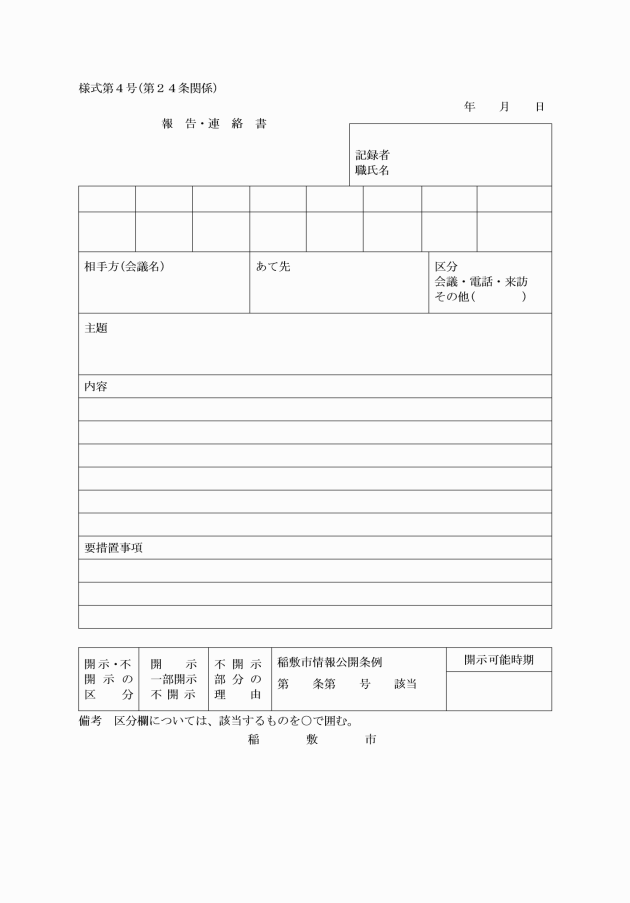

(報告・連絡書)

第24条 上司の指示若しくは命令又は会議、電話、来訪等により生じた事案に関し、報告、連絡等を要するものについては、報告・連絡書(様式第4号)により速やかに処置するものとする。

(回議)

第25条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

2 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、回議すべき職員間において協議し意思決定をした上で、再度回議に付するものとする。

(合議)

第25条の2 起案の内容が他の部課等の事務に関係がある場合は、次に掲げるところにより合議の決裁を受けなければならない。

(1) 他の部等に関係がある場合は、担当課の長及び当該担当課の属する部の長の決裁を受けてから、関係する課等の長及び部等の長の決裁を受けること。

(2) 同一の部で他の課に関係がある場合は、担当課の長の決裁を受けてから、関係する課の長の合議を経て当該部の長の決裁を受けること。

(決裁日の記載)

第26条 決裁権者は、起案文書について決裁がされたときは、直ちに起案用紙の所定の欄に決裁年月日を記載するものとする。この場合において、決裁権者は、決裁年月日の記載を起案者又は文書管理主任に行わせることができる。

(原議書の登録)

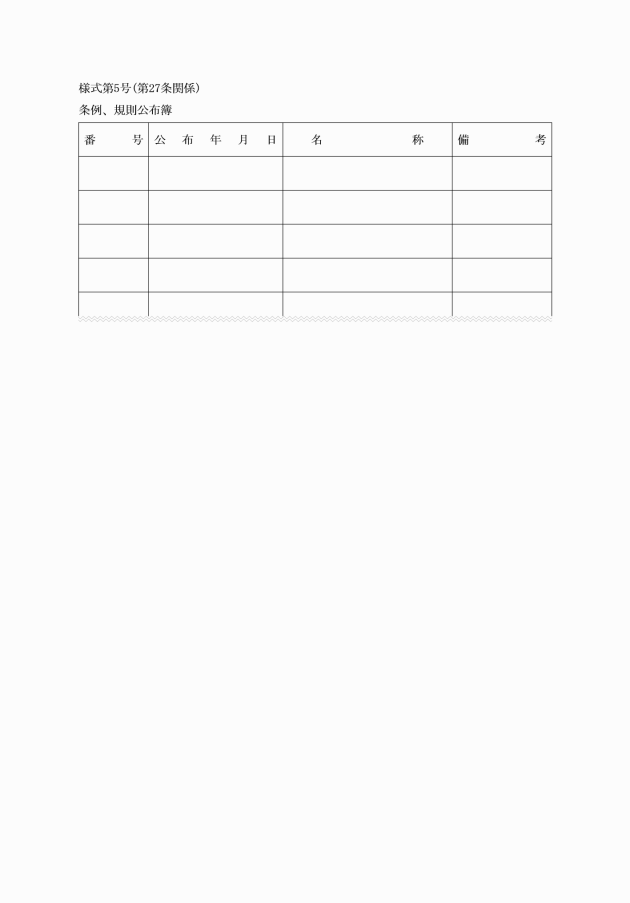

第27条 原議書のうち条例及び規則については、総務課長において条例、規則公布簿(様式第5号)に登録しなければならない。

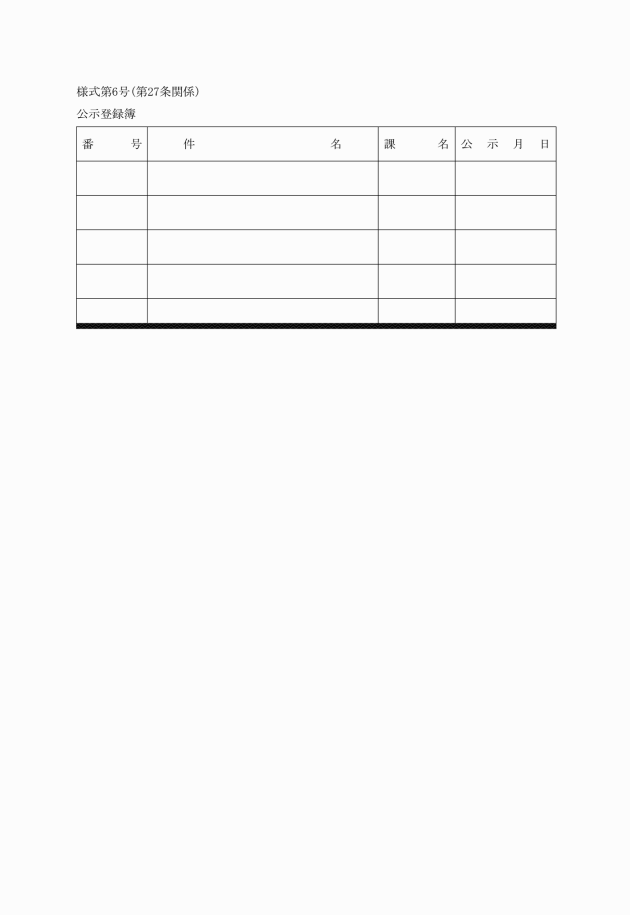

2 原議書のうち告示及び訓令については、総務課長において公示登録簿(様式第6号)に登録しなければならない。

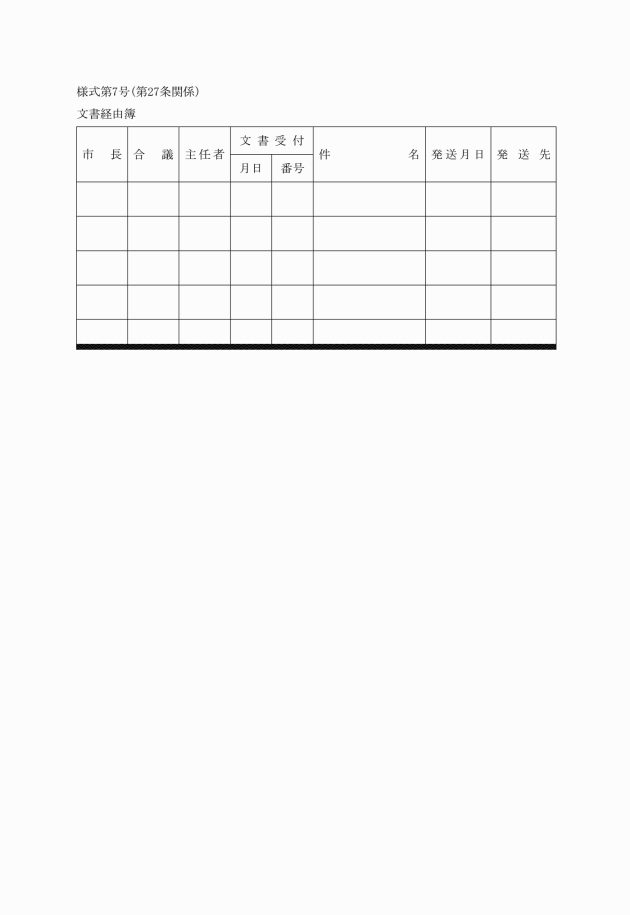

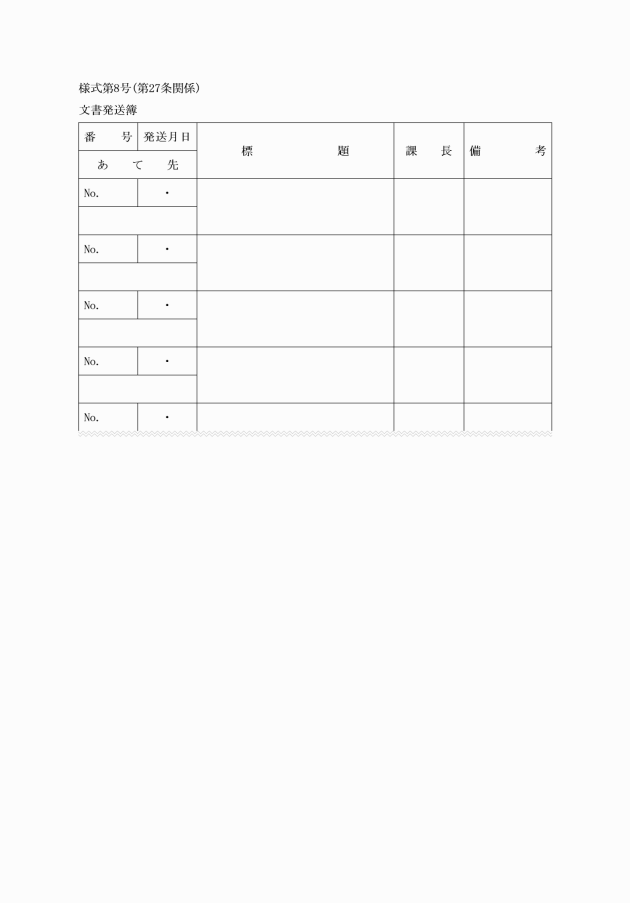

4 一般文書で次に掲げる以外のものについては、担当課の文書管理主任において文書発送簿(様式第8号)に登録する。

(1) 経由文書

(2) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)又は電報によるもの

(3) 登録することが不適当であると認められるもの

(4) その他内容が軽易であると認められるもの

(施行文書の浄書)

第28条 施行に関する浄書は、担当課において行うものとする。

(公印の押印)

第29条 次に掲げる文書(電子契約書を除く。)を施行するときは、公印を押印しなければならない。

(1) 権利又は義務の発生等の効果を有する文書

(2) 特定の事実を公印の押印により証明する必要がある文書

(3) 法令等により公印の押印が義務付けられている文書

(4) その他特に公印の押印が必要と認められる文書

2 前項の場合において、文書が真正なものであることを証明するため、施行する文書及び原議書には、契印を押印しなければならない。ただし、当該文書の性質又は内容により契印を押印することが適当でないと認められる場合にあっては、この限りでない。

3 許可書、認可書、契約書等の権利の得失変更に関係がある文書については、2枚以上にわたるときは割印の押印又はこれに代わるべき措置を、訂正したときは訂正印の押印をそれぞれしなければならない。

(文書の発送の方法)

第30条 文書等の発送は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による発送により行うものとする。

2 前項の場合において、郵便によるものにあっては勤務時間外(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)に発送する場合を除き総務課、信書便によるものにあっては担当課において発送するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、あらかじめ総務課長の承認を得て、担当課により発送することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、会議において配布する等により、文書等を発送することができる。

4 発送を要する文書等は、すべて担当課において封かんし、又は包装しなければならない。

(簿冊の調整)

第31条 課長は、事務処理の簡素合理化のため必要があると認めるときは、総務課長に協議して、この訓令に定める簿冊についてこれを統合し、分冊し、その他必要な調整をすることができる。

(例規集への登載)

第32条 次に掲げるものは、稲敷市例規集(以下「例規集」という。)に登載するものとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 訓令

(4) 前3号に掲げるもののほか、例規に属する文書のうち、総務課長が例規集に登載する必要があると認めるもの

附則

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成19年訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

附則(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年5月6日から施行する。

附則(平成29年訓令第14号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第11号)

この訓令は、令和7年1月6日から施行する。

別表