○稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第123号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

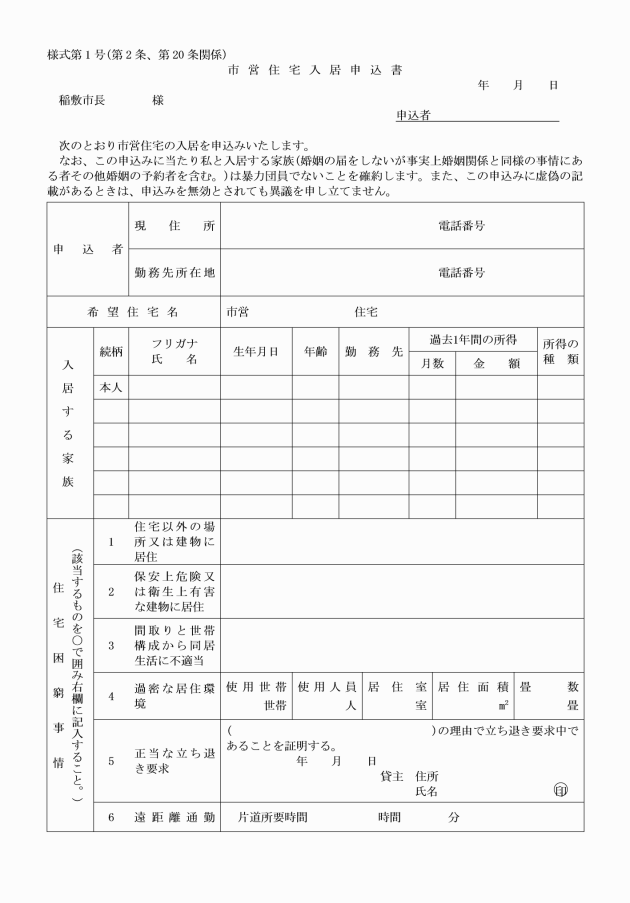

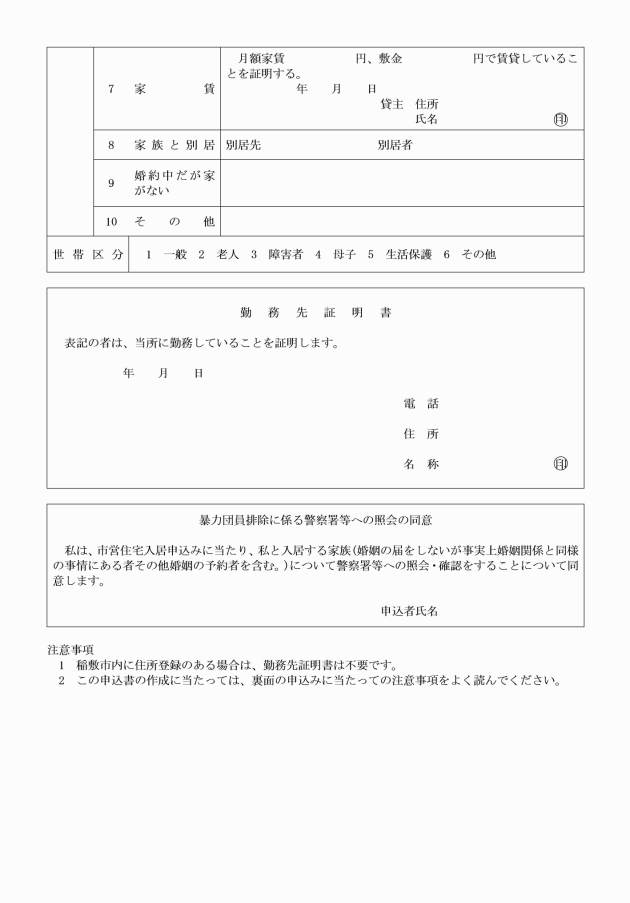

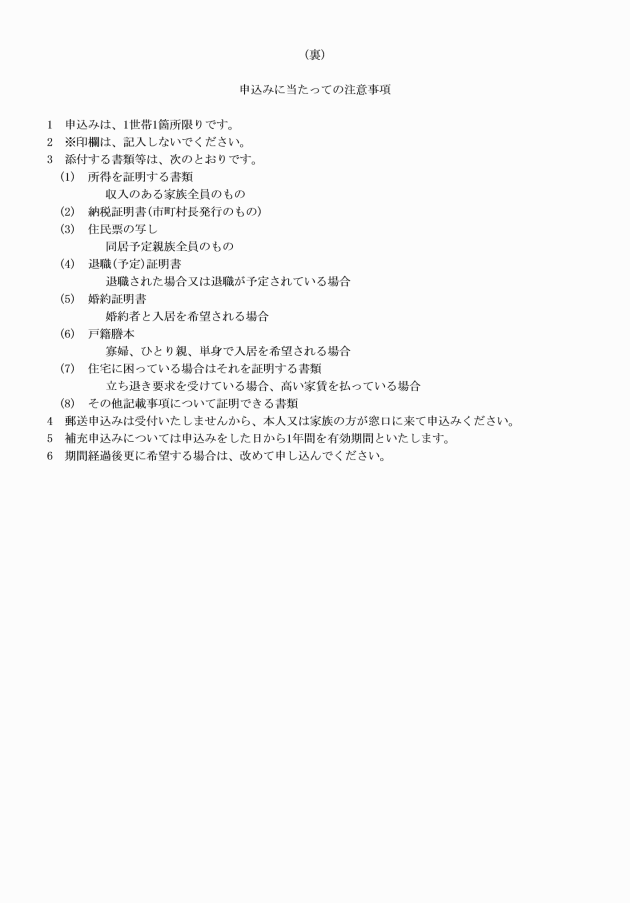

2 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関して、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。

(炭鉱離職者等)

第3条 条例第9条第4項の規定により規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。

ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者

イ 移転就職者用宿舎に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの

(2) 老人にあっては、満60歳以上の者とその親族である配偶者、満18歳未満の児童、心身障害者又はおおむね60歳以上の者のみで構成する世帯であること。

(3) 心身障害者にあっては、入居者及び同居者のうちいずれかが、次のいずれかに該当する者であること。

ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める障害がある者

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害がある者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害がある者

エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる障害がある者

(入居手続)

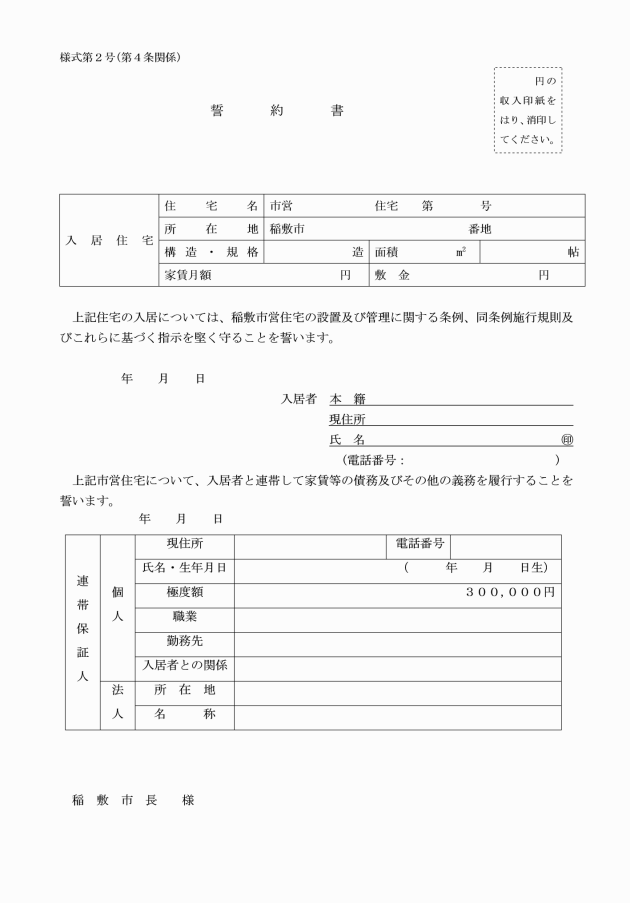

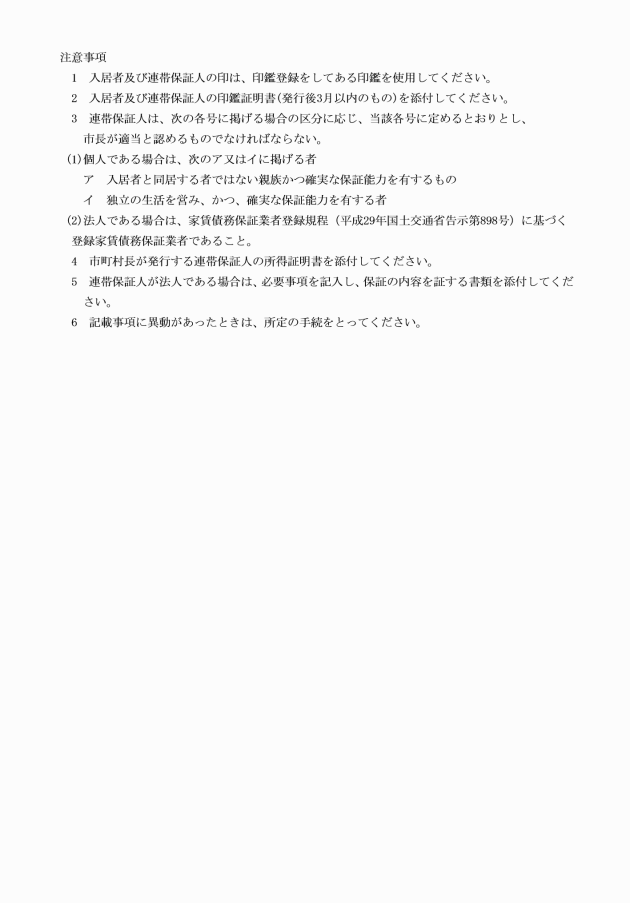

第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第2号とし、入居者及び連帯保証人の印鑑証明を添えるものとする。

(1) 入居予定者で市長が適当と認める家賃債務保証業者の提供する保証を利用するとき。

ア 入居者が条例第6条第1項第3号ア(イ)に該当する場合

イ 入居者が条例第6条第2項第2号に該当する場合

(1) 利便性立地係数は、当該市営住宅の固定資産税評価額相当額の常用対数を稲敷市内における普通住宅及び村落地区の固定資産税評価額の平均値の常用対数で除した数値について、小数点以下第3位を四捨五入した数値とし、その数値が1.0を超える場合は1.0とし、0.7未満の場合は0.7とする。

設備の種類 | 設備の状況及び利便性の要点 | 数値 |

浴室、浴槽 | 浴槽及び浴室、洗面所、台所への給湯施設が完備している | 0 |

浴槽のみ設置されている | -0.03 | |

浴室のみである | -0.05 | |

水洗化 | 公共下水道に接続されている | 0 |

浄化槽に接続されている | -0.02 | |

水洗化されていない | -0.04 | |

共同視聴 | 各室に設備されている | 0 |

一部の部屋に設備されている | -0.01 | |

設備されていない | -0.02 | |

駐車場 | 各戸につき1台の駐車場が設備されている | 0 |

各戸につき1台の駐車スペースがある | -0.02 | |

駐車スペースがない | -0.04 |

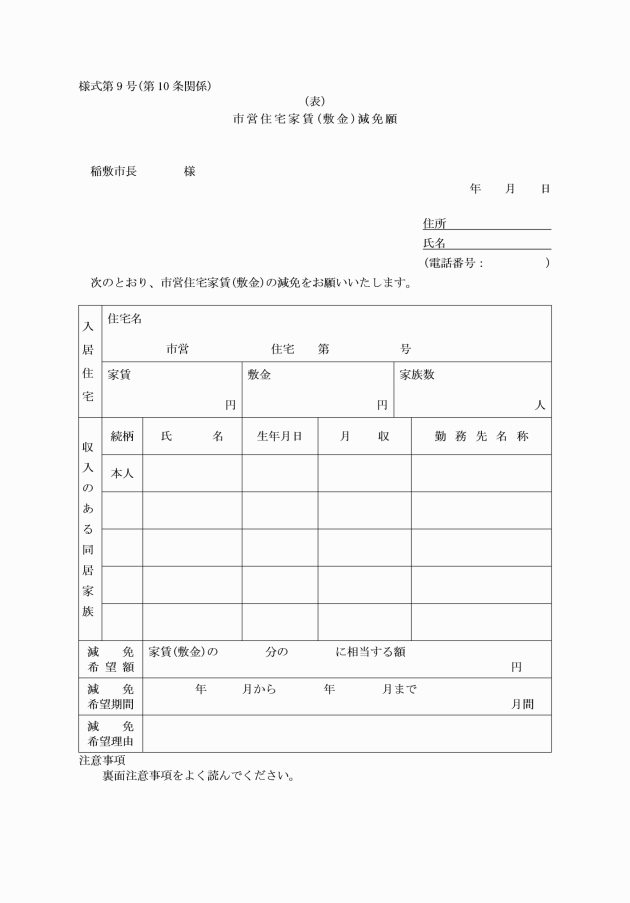

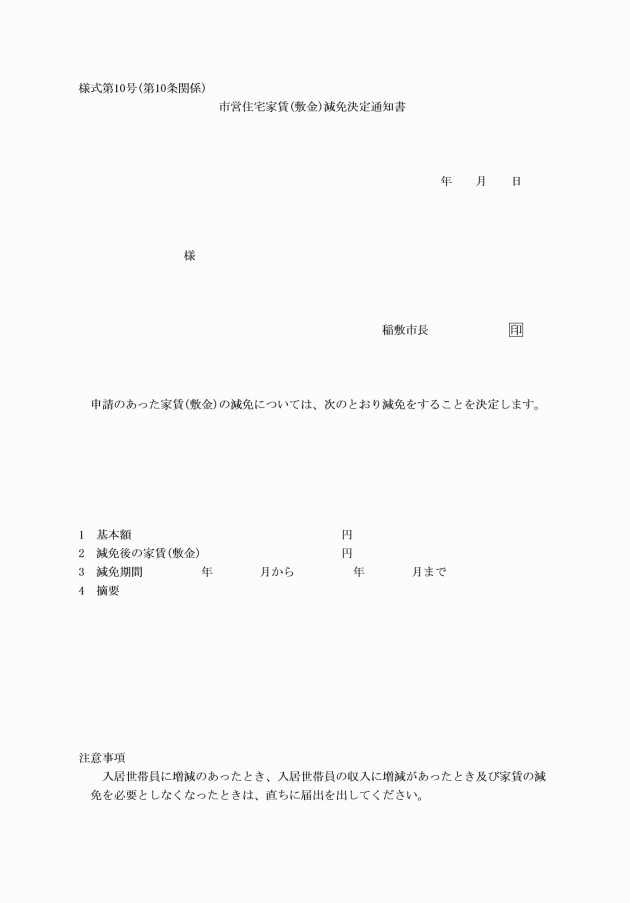

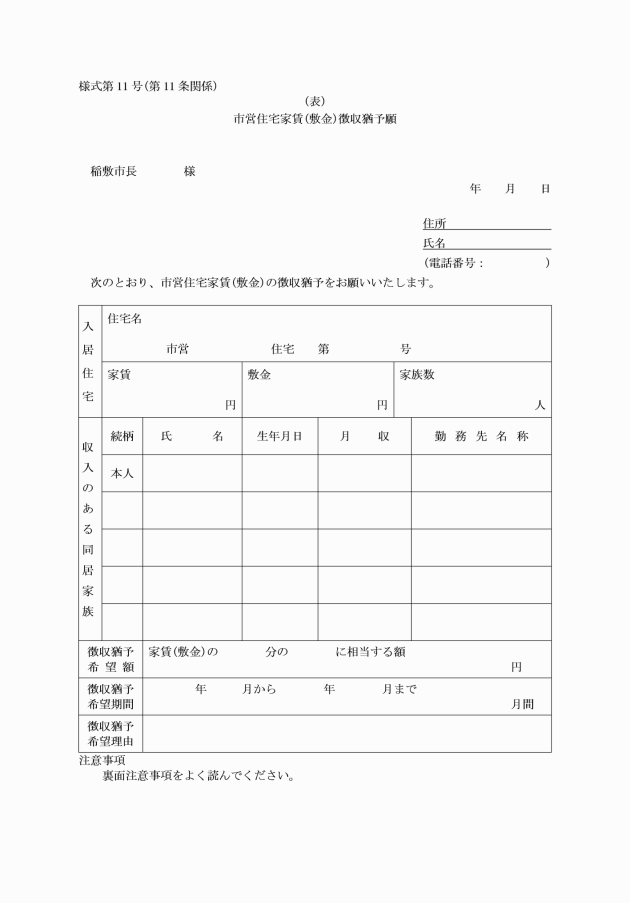

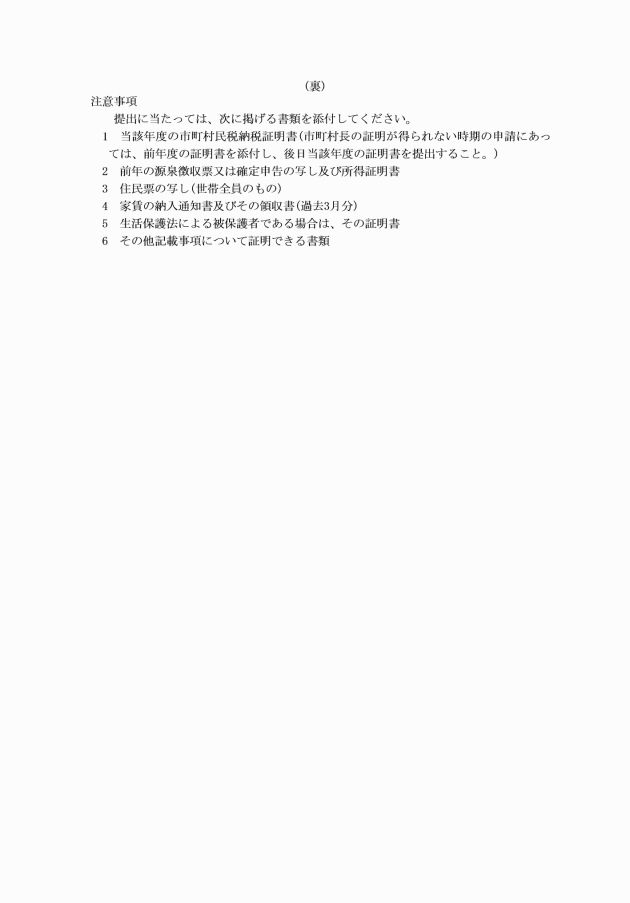

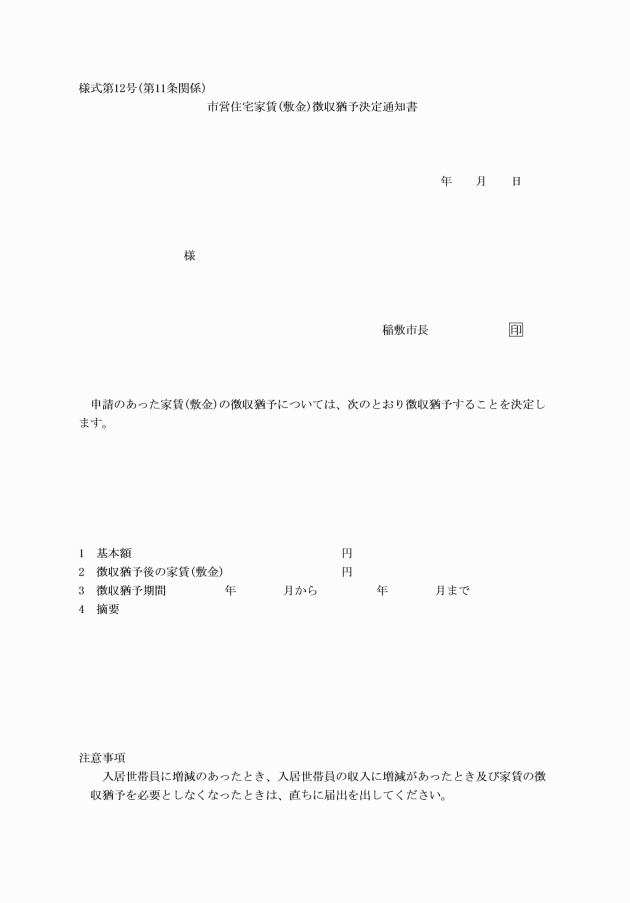

区分 | 家賃 | 敷金 | |

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除 |

イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき | 家賃の全額の免除 |

| |

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき | ア 第2号に該当するとき | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |

イ 第3号アに該当するとき | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |

ウ 第3号イに該当するとき | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |

(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | |

(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | |

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(1) 入居者若しくは同居者と婚姻をした者(婚姻の予約者を含む。)であるとき、又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の三親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

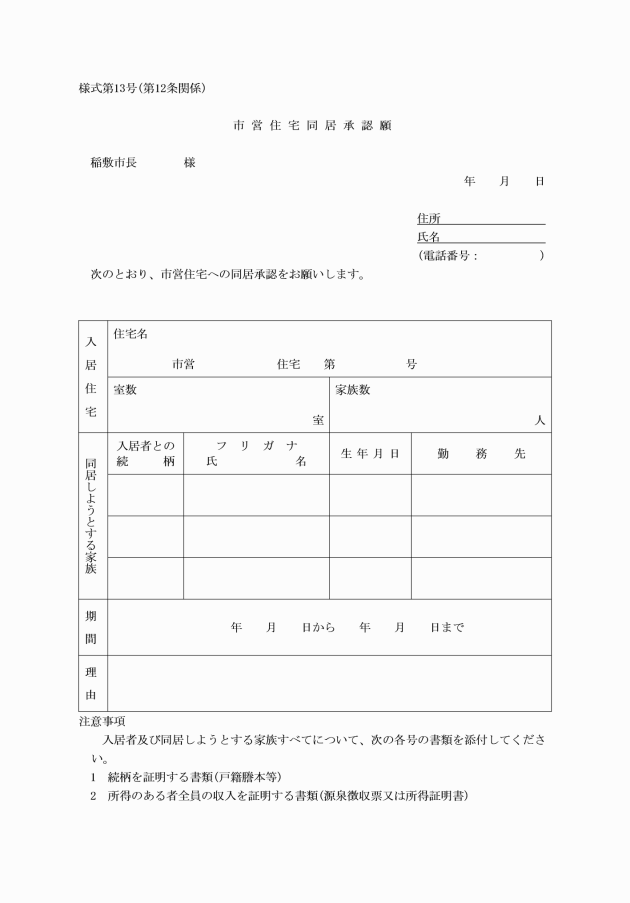

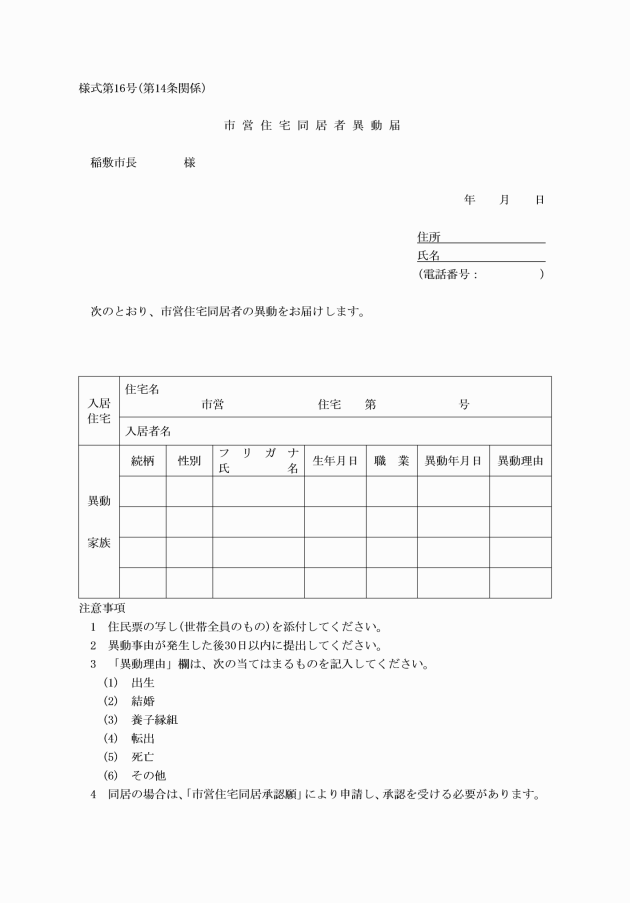

(居住者の異動届出)

第14条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

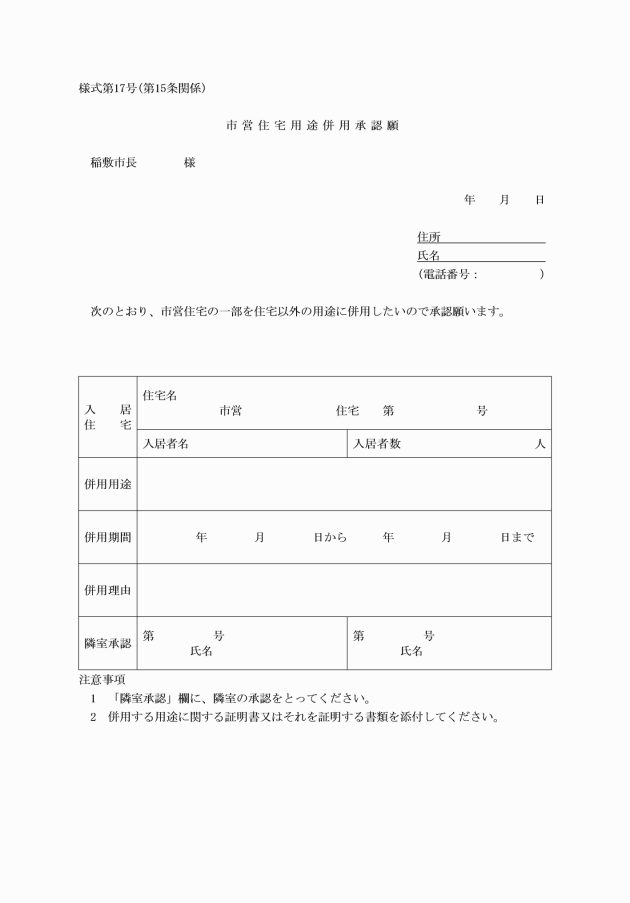

(住宅用途併用の承認基準等)

第15条 条例第28条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、併用用途が医師、助産師、マッサージ、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

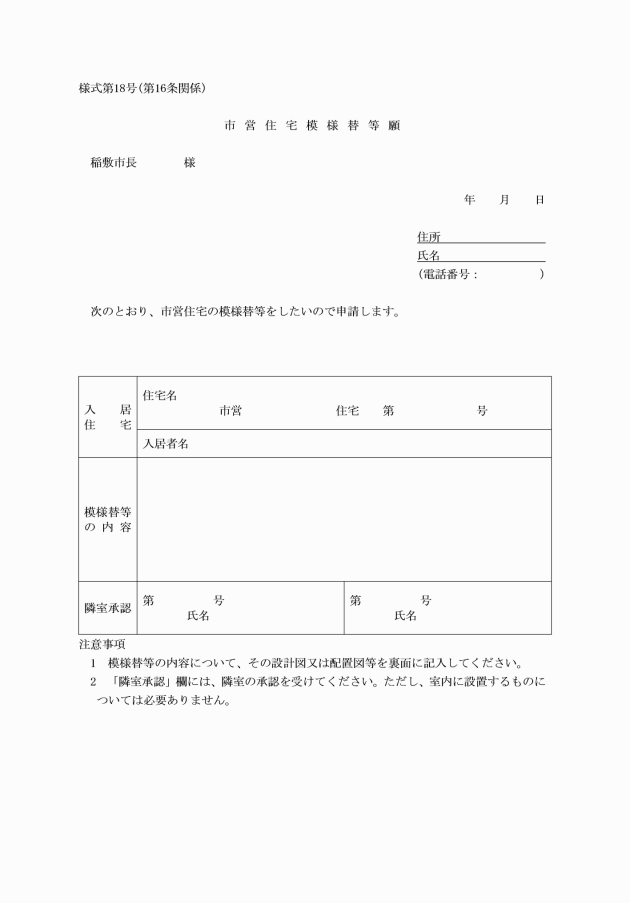

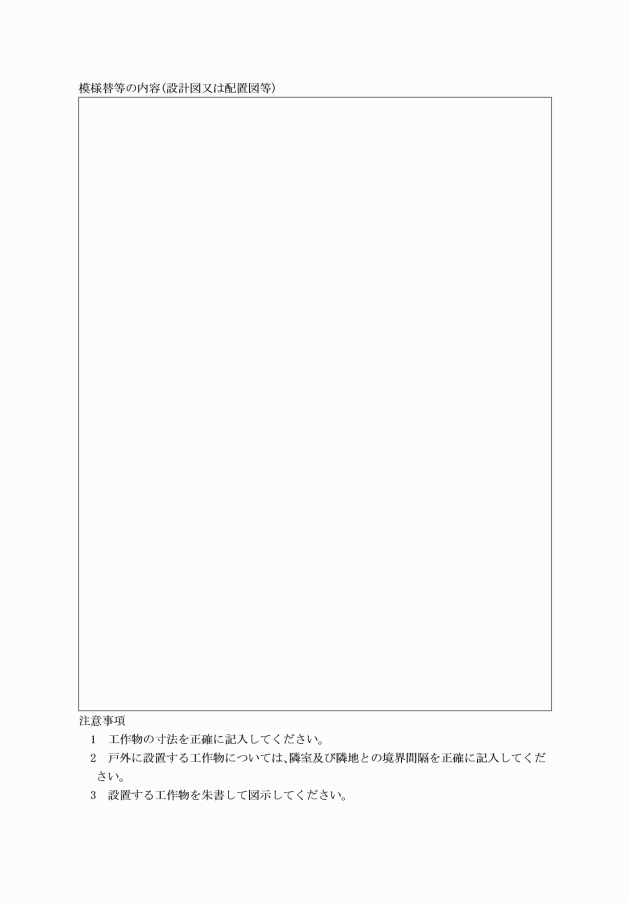

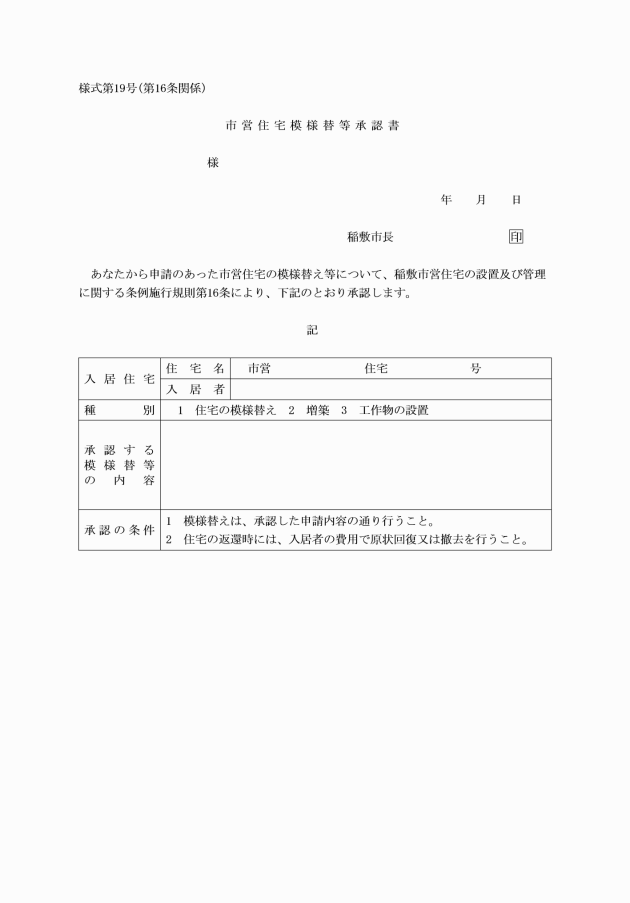

(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)

第16条 条例第29条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(1) 模様替えにあっては、住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場、炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上であって、基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の建物又は工作物の設置にあっては、前号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

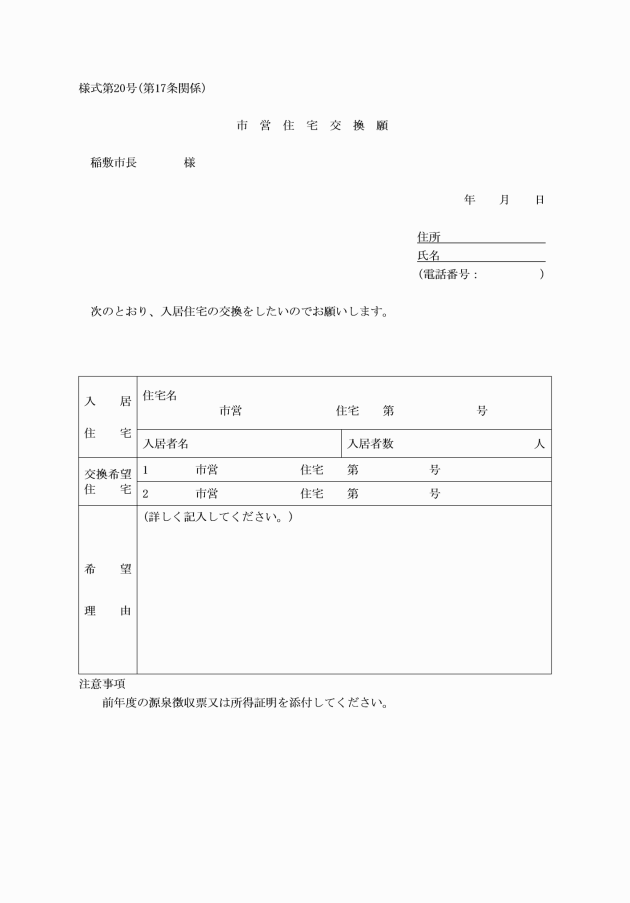

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、交換を承認することができる。

(1) 両者の合意による交換であって、交換後3箇月以上居住するものであること。

(2) 住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第4項に規定する老人及び心身障害者にあっては、この限りでない。

(3) 住宅を交換しようとする入居者それぞれが、条例第6条に規定する入居者資格に適合するものであること。

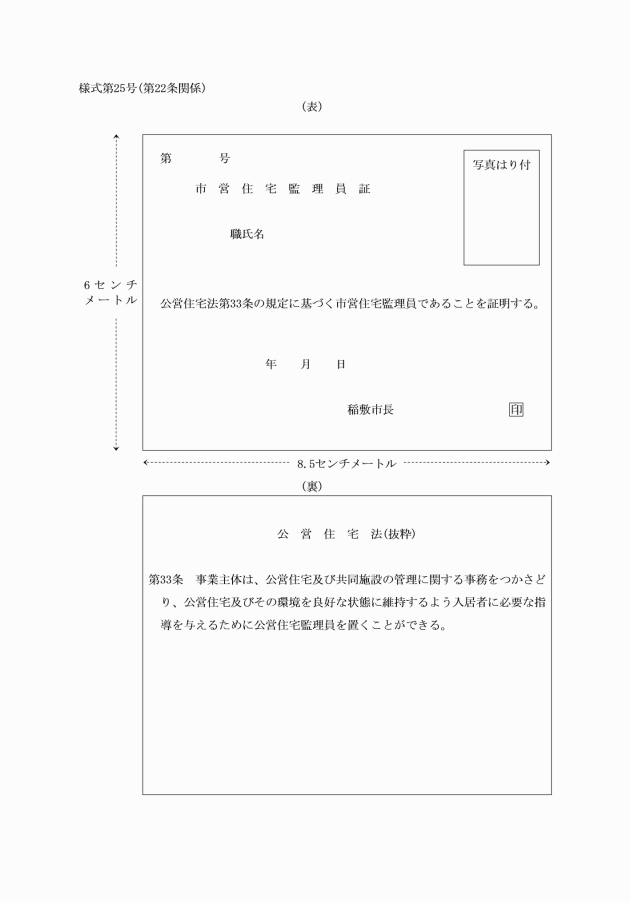

(住宅監理員の証票)

第22条 市長は、法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に、市営住宅監理員証(様式第25号)を交付する。

2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。

(極度額)

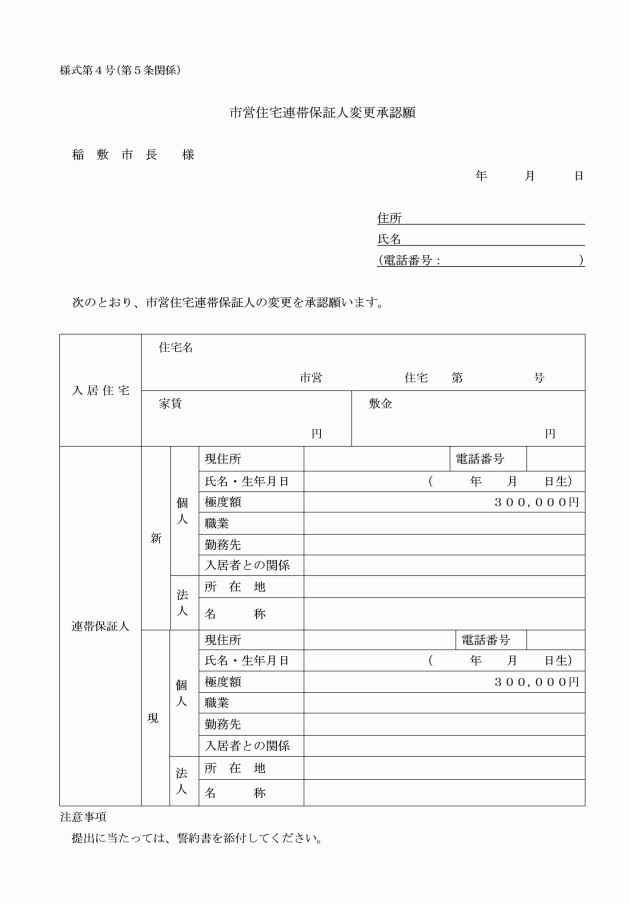

第23条 条例第12条第2項で規定する極度額は、30万円とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町営住宅管理条例施行規則(平成10年江戸崎町規則第1号)、新利根町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年新利根町規則第1号)、桜川村村営住宅管理条例施行規則(平成9年桜川村規則第14号)又は東町営住宅管理条例施行規則(平成10年東町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

附則(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(被保険者証に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。