○稲敷市助産施設及び母子生活支援施設における助産の実施及び母子保護の実施等に関する規則

平成20年2月15日

規則第4号

稲敷市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置等に関する規則(平成18年稲敷市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定に基づく母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)又は扶養義務者から費用を徴収するものとし、その額等は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)児童入所施設徴収金基準額表に定めるところによる。なお、入所者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子に該当する者であると認められる場合は、当該入所者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号、同法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び同法第314条の6(寡婦に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税額又は所得税法第81条及び租税特別措置法第41条の17第1項の規定の例により算定した所得税額に対応する階層とする。

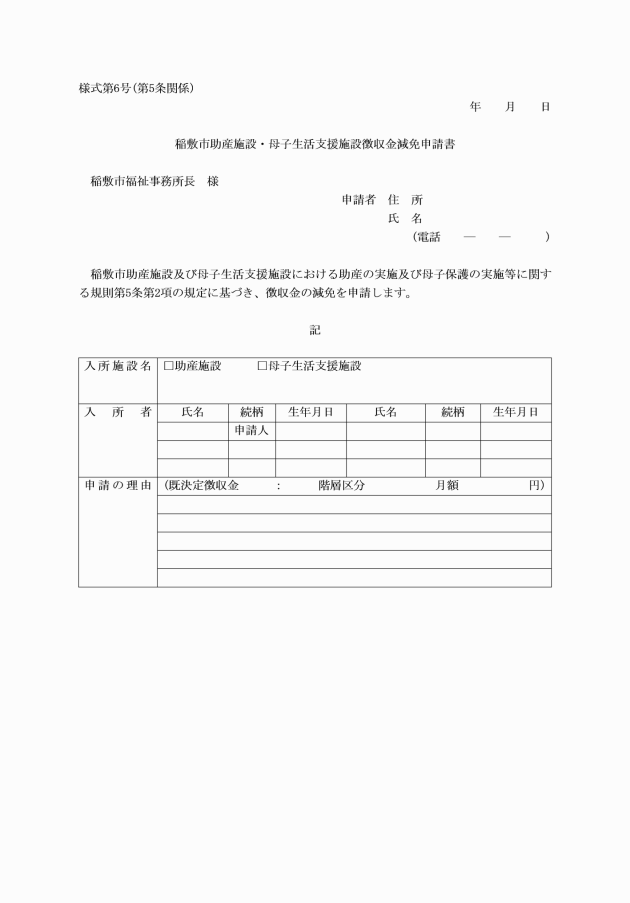

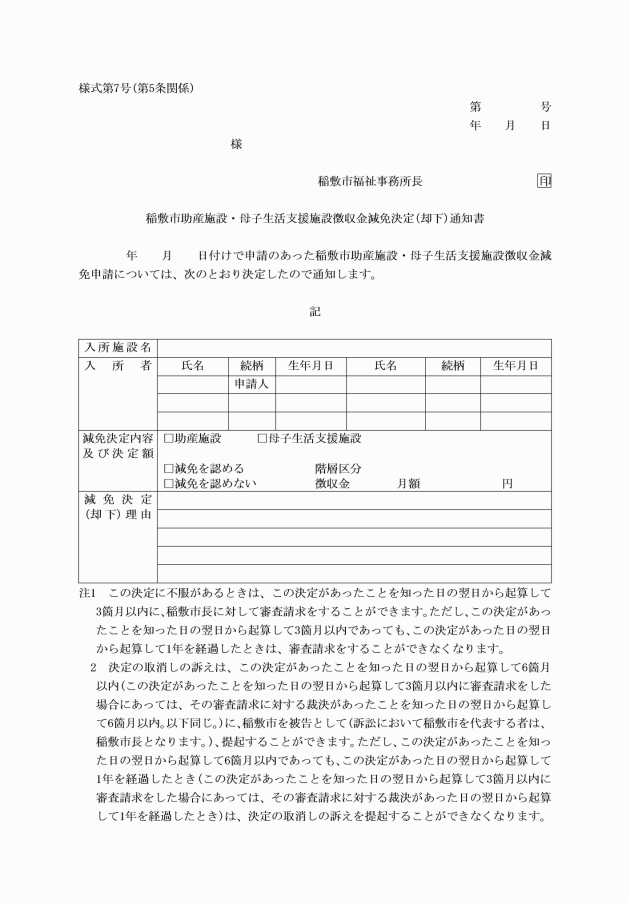

(徴収金の減免)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する入所者に対し、徴収金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) その他福祉事務所長が特別の事由があると認めた者

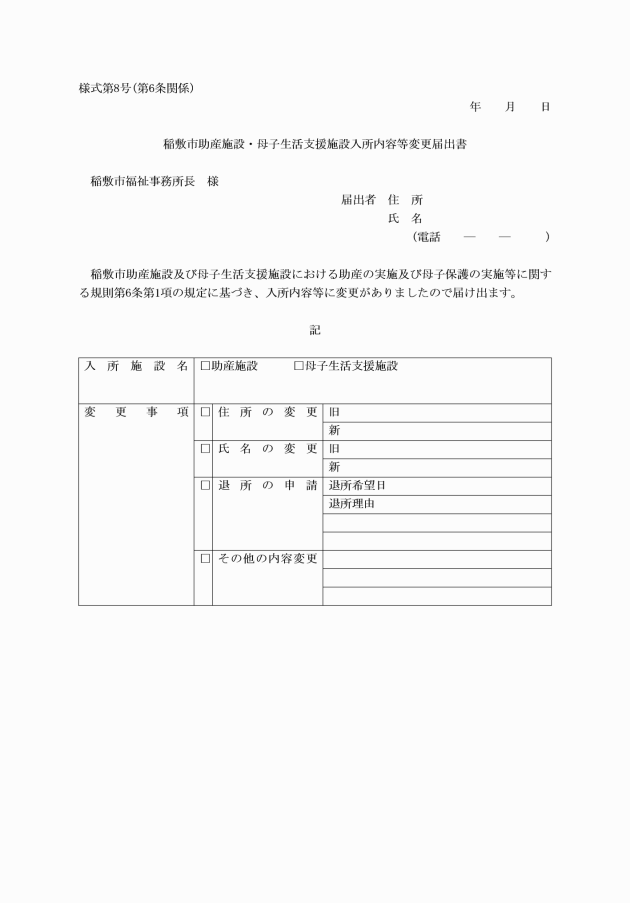

(届出の義務)

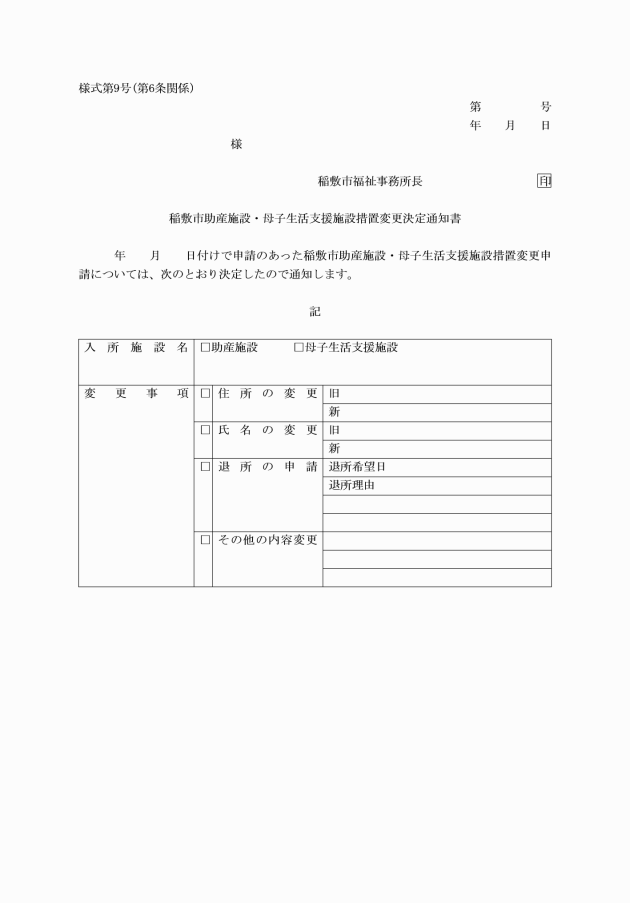

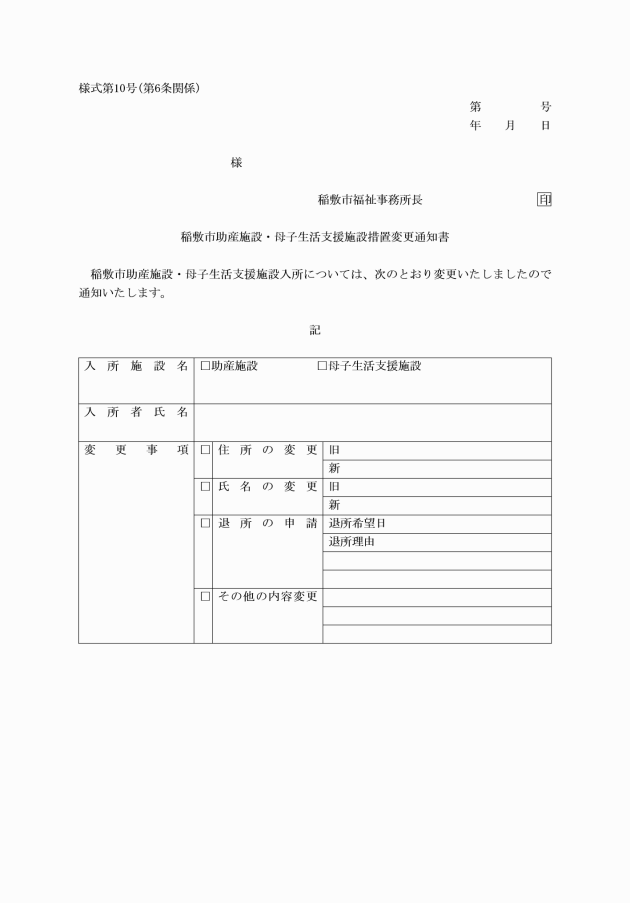

第6条 入所者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに稲敷市助産施設・母子生活支援施設入所内容等変更届出書(様式第8号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 施設を退所しようとするとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(被保険者証に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。