○稲敷市公有財産等売却に係る一般競争入札実施要領

平成26年8月29日

告示第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産等の売却(第3条―第7条)

第3章 一般競争入札の実施(第8条―第21条)

第4章 契約とその履行(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払いに係る一般競争入札の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 この告示に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年稲敷市条例第56号)、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号。以下「会計規則」という。)、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「契約規則」という。)、稲敷市公有財産規則(平成17年稲敷市規則第43号)、稲敷市物品規則(平成17年稲敷市規則第44号)、稲敷市契約事務等に関する規程(昭和17年稲敷市告示第2号)及び稲敷市普通財産管理及び処分に関する事務処理要領(平成23年稲敷市告示第24号)に定めるところによるものとする。

(1) インターネット入札 インターネットを利用して行う一般競争入札をいう。

(2) インターネット公有財産売却システム インターネットを利用して公有財産の売払いを行うシステムをいう。

第2章 公有財産等の売却

(公有財産等の売却の決定)

第3条 公有財産等を一般競争入札によって売却しようとするときは、原則として稲敷市市有財産等利活用検討委員会設置要綱(平成23年稲敷市訓令第17号)第1条に規定する稲敷市市有財産等利活用検討委員会に諮り、当該売却の是非、売却の方法、売却予定価格、売却の際に付する利用制限その他の条件等を決定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市市有財産等利活用検討委員会の開催を省略することができる。

(1) 第5条に定める方法によって算出した売却予定価格が50万円以下である公有財産等(不動産を除く。)を売却しようとするとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

第4条 削除

(予定価格)

第5条 売払いを予定している公有財産等(以下「物件」という。)の予定価格は、物件の種類に応じ、次の各号に掲げるところにより算出するものとする。ただし、当該物件の状態に照らし、この算出方法によることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 土地(借地権は付着した土地を除く。) 不動産鑑定士による評価額(以下「不動産鑑定評価額」という。)又は固定資産税評価額を一定の率で除して得た額(以下「評価価格」という。)

(2) 借地権が付着した土地 不動産鑑定評価額から相続税財産評価基本通達に定める地域別借地権割合相当額を控除した額

(3) 建物等 評価価格又は建築費等若しくは再建築価格等から減価償却相当額を控除した額

(4) 美術・骨董品等 類似の実例取引価格又は専門家による評価額

(5) 機械器具、什器備品等 類似の実例取引価格又は取得価格から減価償却相当額を控除した額

(6) その他 別に定めるところによる。

(面積の取扱い)

第6条 土地の面積の取扱いは、実測によるものとする。ただし、国土調査が完了した地区等で現況と公図等がおおむね一致する等の場合は、公簿面積によることができる。

(用途の制限等)

第7条 物件は、次の各号のいずれかに該当する用途に供してはならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の用途

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による処分を受けた団体の用途

第3章 一般競争入札の実施

(入札の方法等)

第8条 物件の売却に係る一般競争入札は、インターネット入札により実施することができる。

2 インターネット入札の手続のうち、入札の仮申込み及び入札並びに開札に関する事務については、システム提供法人の運営するインターネット公有財産売却システムを使用して行うものとする。

(入札参加者の資格)

第10条 入札参加者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項に規定する者

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定に基づく処分の対象になっている団体又はその構成員

(4) 令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者

(5) 市が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者

(6) 市税又は市の使用料等を滞納している者

(7) 法第238条の3の規定に該当する市の職員

(入札参加者の順守条件)

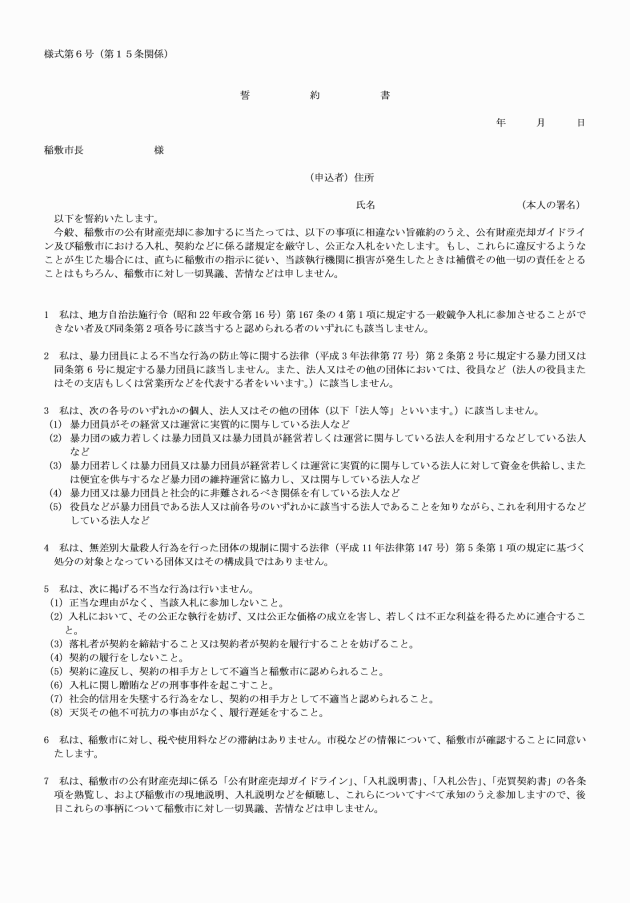

第11条 入札に参加する者が順守しなければならない条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札公告に定める手続に従って、あらかじめ入札への参加申込を行うこと。

(2) 入札心得(インターネット入札にあっては、市のガイドライン、システム提供法人が定めるオークションに関連する利用規約及び各種ガイドラインの内容)を承諾し、順守すること。

(入札の公告)

第12条 物件の売却に係る入札の公告は、当該入札期日の前日から起算して20日前までに、市の掲示板に掲示するとともに、インターネット入札にあっては、必要な情報をシステム提供法人の運営するインターネット公有財産売却システムに提供するものとする。

2 前項の規定による入札公告を行ったときは、市広報紙及び市の公式ホームページ等を利用してその周知に努めるものとする。

2 インターネット入札にあっては、システム提供法人のインターネット公有財産売却システムのホームページにおいても、入札参加希望者が様式その他必要な情報を入手することができるよう必要な措置を講じるものとする。

(物件の現地説明)

第14条 物件の現地説明は、特に必要と認める場合を除き、実施しないものとする。

(入札参加申込書の受理)

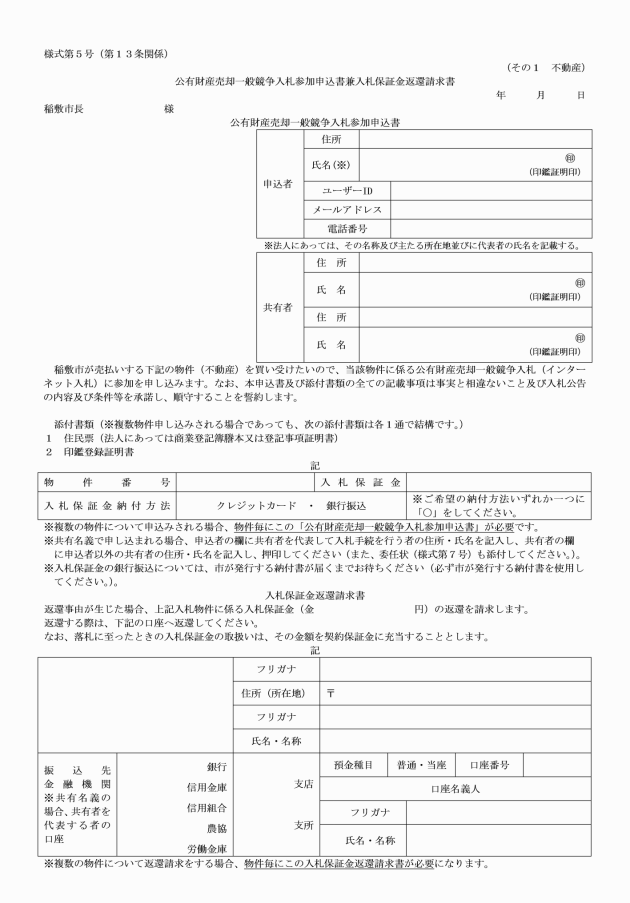

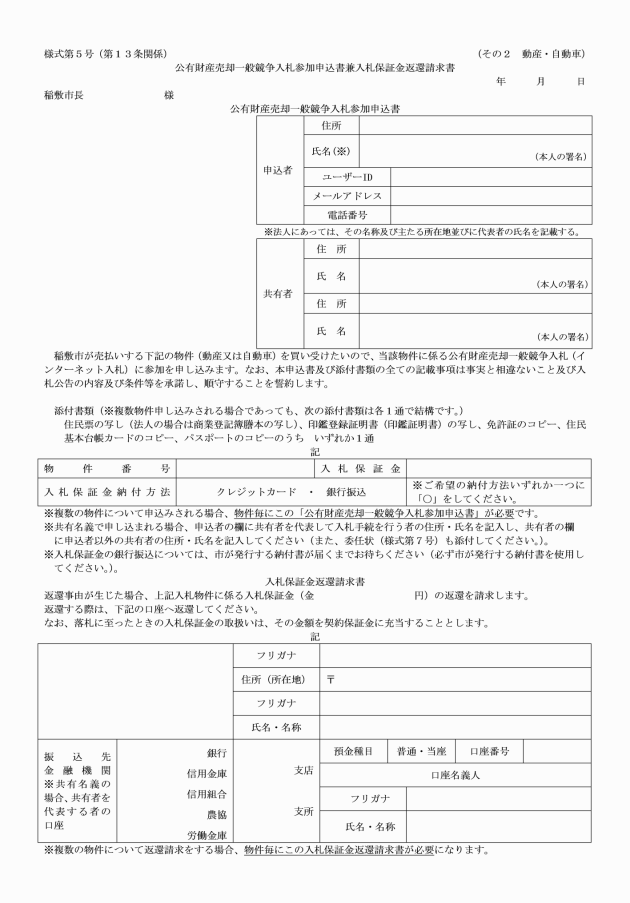

第15条 入札に参加を希望する者から、所定の期日までに入札参加申込書を提出させるものとする。

2 入札参加申込書には、住民票(法人にあっては、商業登記簿謄本又は登記事項証明書)、印鑑登録証明書及び誓約書(様式第6号)を添付させるものとする。ただし、物件が動産(自動車を含む。)である場合は、この限りでない。

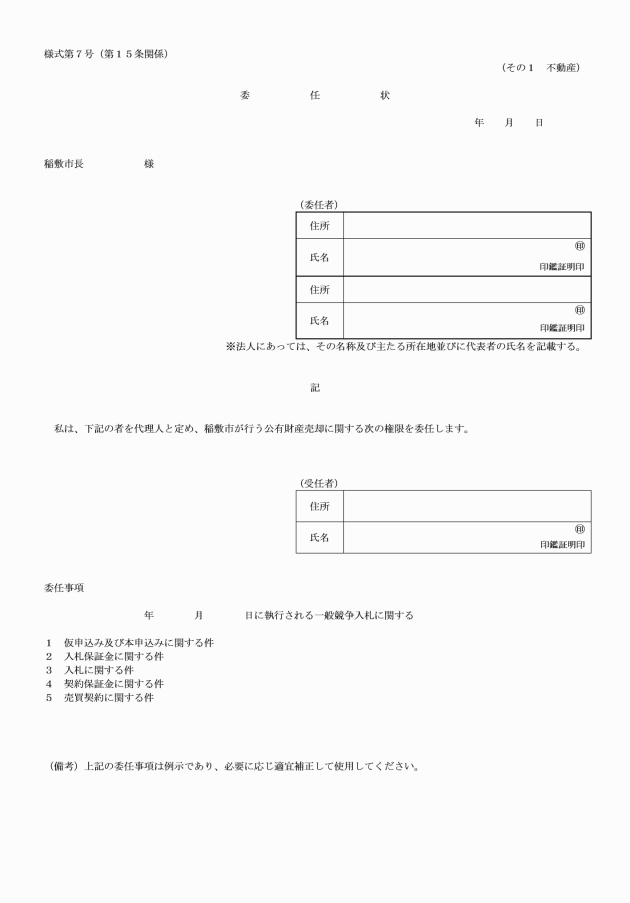

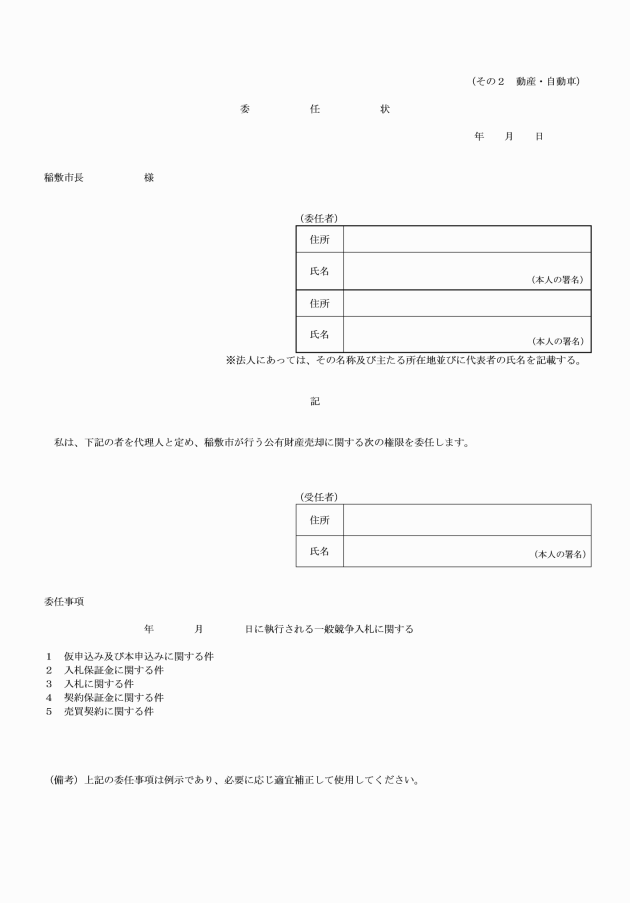

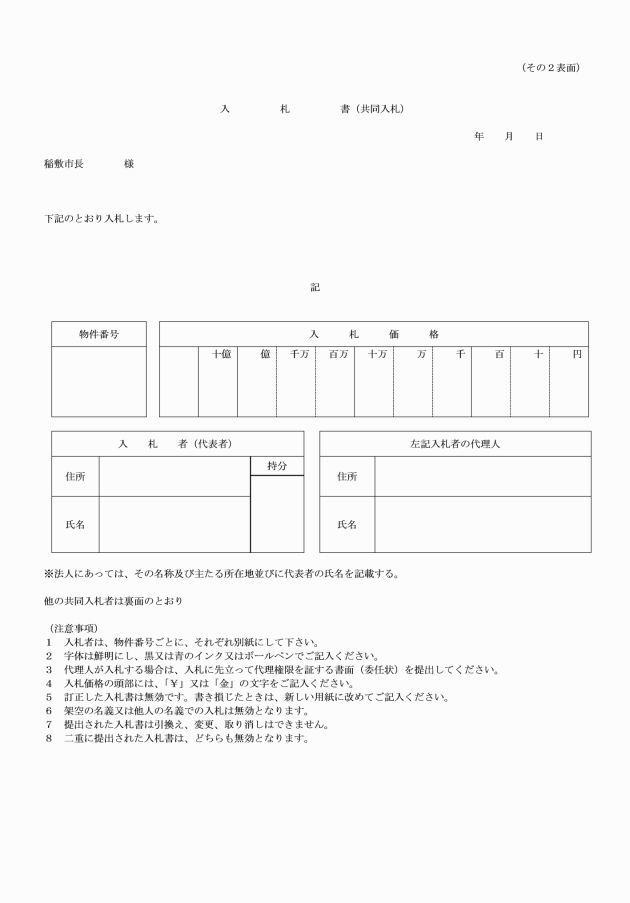

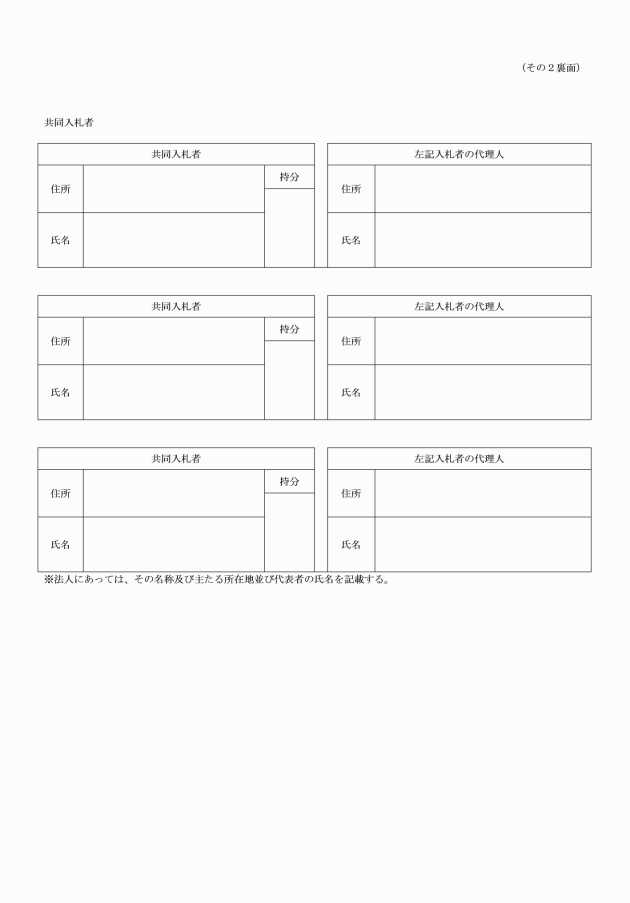

3 共同入札(一つの物件について、複数の者で共有する目的で入札することをいう。以下同じ。)の代表者が入札事務を行う場合にあっては、入札参加申込書に全員の住民票(法人にあっては、全法人の商業登記簿謄本又は登記事項証明書)、印鑑登録証明書及び誓約書並びに委任状(様式第7号)を添付させるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、インターネット入札における入札で、インターネット公有財産売却システムにより誓約書に同意する場合は、誓約書の提出を省略することができる。

(入札参加資格の確認)

第16条 入札参加申込書が提出されたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該入札参加申込者に対し、契約規則に定める入札保証金の納付に必要な納付書を発行するものとする。

(予定価格の公表)

第17条 予定価格は、入札公告において公表するものとする。ただし、予定価格を事前に公表することが適当でない場合は、この限りでない。

(入札)

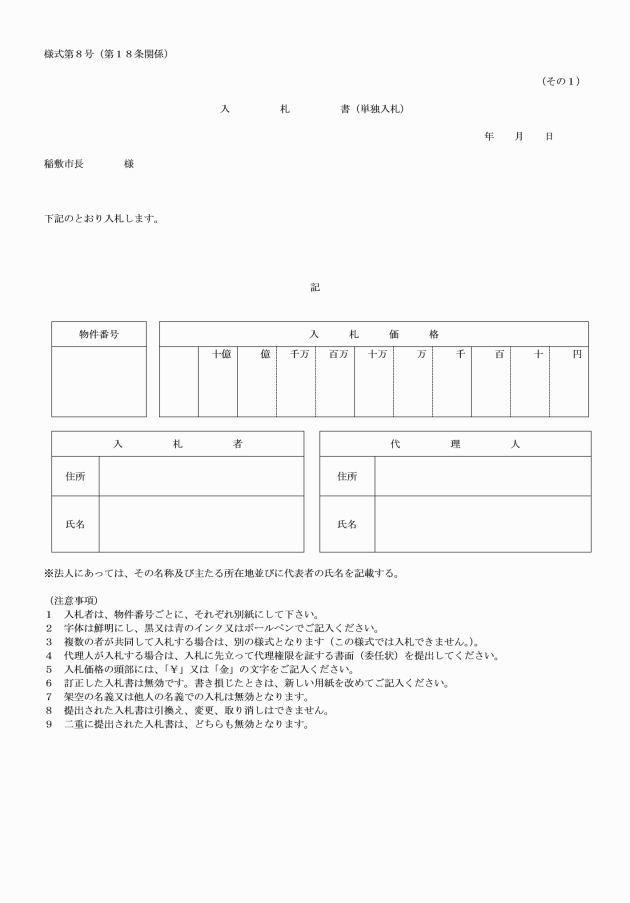

第18条 入札に参加しようとする者は、入札書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット入札における入札で、インターネット公有財産売却システムにより入札価格を登録する場合は、入札書の提出を省略することができる。

3 入札の回数は、1回とする。

(入札の無効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札参加者以外の者(委任状による代理人を除く。)が入札をした場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 指定の日時までに入札保証金を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印(代理人が入札する場合は、当該代理人の記名押印を含む。)がない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した場合

(10) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した場合

(落札者の決定)

第20条 入札価格が予定価格以上、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。ただし、インターネット入札にあっては、入札期間終了後、インターネット公有財産売却システム上の開札と同時に、当該開札結果を確認し、物件の区分ごとに、入札価格が予定価格以上、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。

2 落札となるべき最高価格の入札者が複数存在する場合は、くじ引き(インターネット入札の場合は自動抽選)により落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第21条 入札結果は、開札の場所において、落札の有無、落札者の氏名又は法人名及び落札価格を公表するものとする。ただし、インターネット入札に係る入札結果は、インターネット公有財産売却システム上において、落札の有無、システム提供法人が付与した落札者のID番号及び落札価格を公表するものとする。

第4章 契約とその履行

(契約の締結)

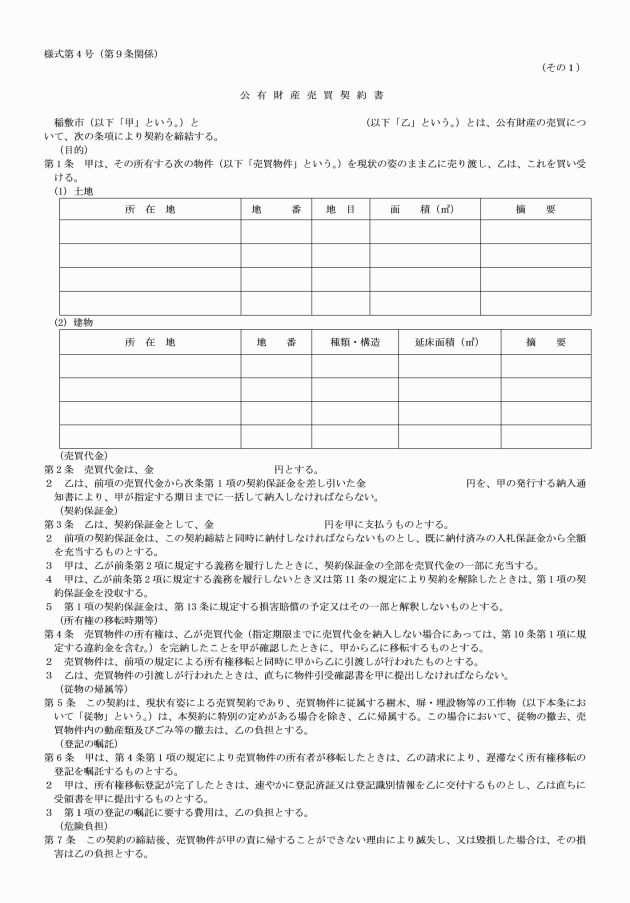

第22条 落札決定の通知の日から7日以内の日までに、物件の売買契約又は仮契約(契約が議会の議決を必要とするものに限る。)を締結するものとする。

(売買代金の納付)

第23条 物件の売買代金は、会計規則に定める納入通知書により、契約締結日から20日以内の日までに納付させるものとする。ただし、入札公告において分割納付等を認めた場合は、この限りでない。

(所有権の移転)

第24条 所有権の移転時期は、売買代金の完納を確認したときとする。

2 物件の引渡しは、原則として所有権の移転時とする。

(移転登記等)

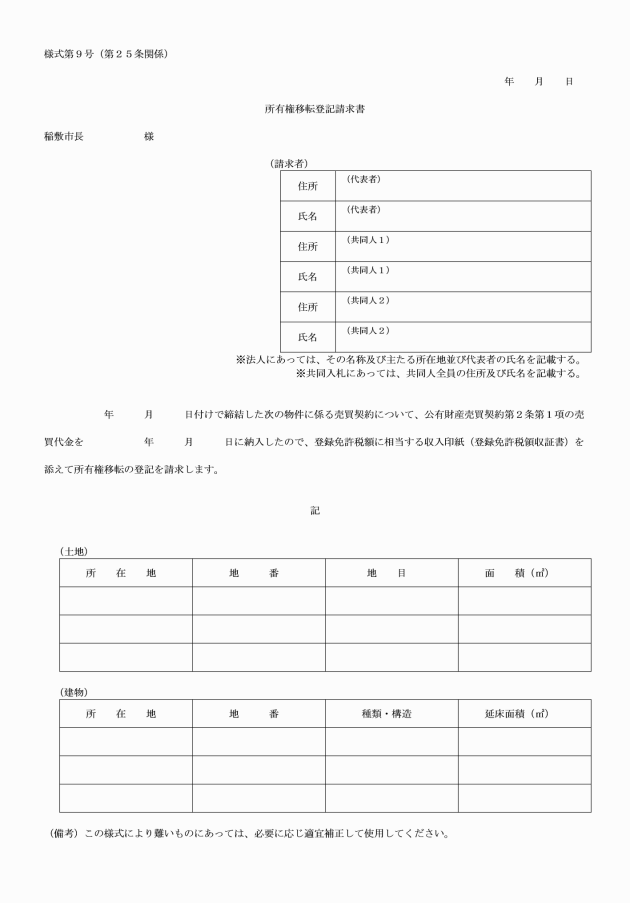

第25条 不動産の所有権の移転登記は、所有権移転登記請求書(様式第9号)に基づき、原則として市において行うものとする。この場合において、移転登記に要する費用は落札者の負担とし、所有権移転登記請求書に収入印紙又は登録免許税領収証書を添付させるものとする。

2 不動産の登記完了後、登記済証又は登記識別情報(記号番号が記載されたもの)を請求者に送付するものとする。

3 自動車の登録(名義変更等移転登録も含む。)は、落札者において行うものとする。この場合において、登録(名義変更等移転登録も含む。)に要する費用は落札者の負担とする。

(危険負担)

第26条 物件に係る危険負担は、売買契約の締結時点で落札者に移転するものとし、この旨を入札公告において明示するとともに、契約において約定するものとする。

第5章 雑則

第27条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

附則(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

附則(令和4年告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第53号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(被保険者証に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。

(様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。