○稲敷市債権管理条例施行規則

令和元年12月26日

規則第10号

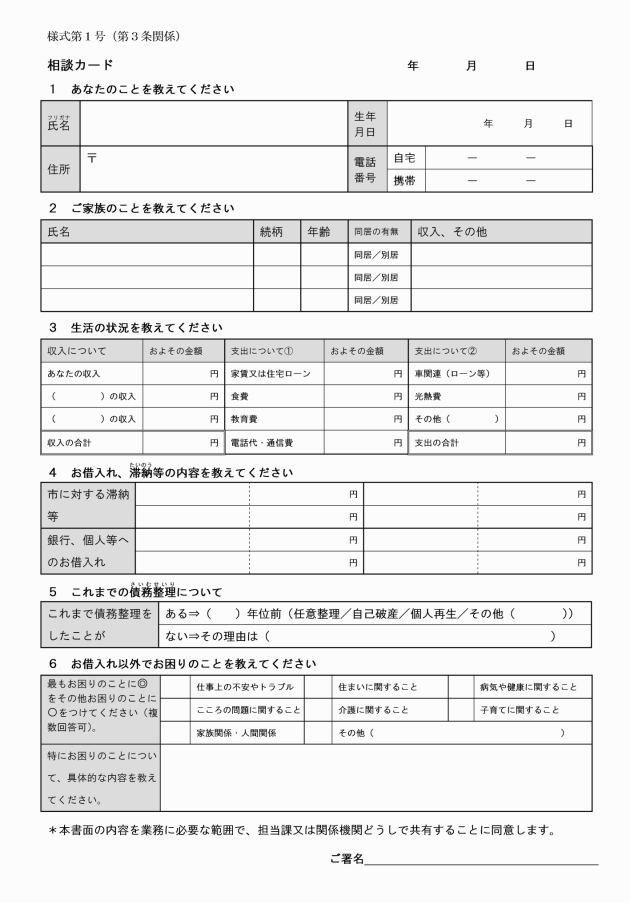

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市債権管理条例(令和元年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例における用語の例による。

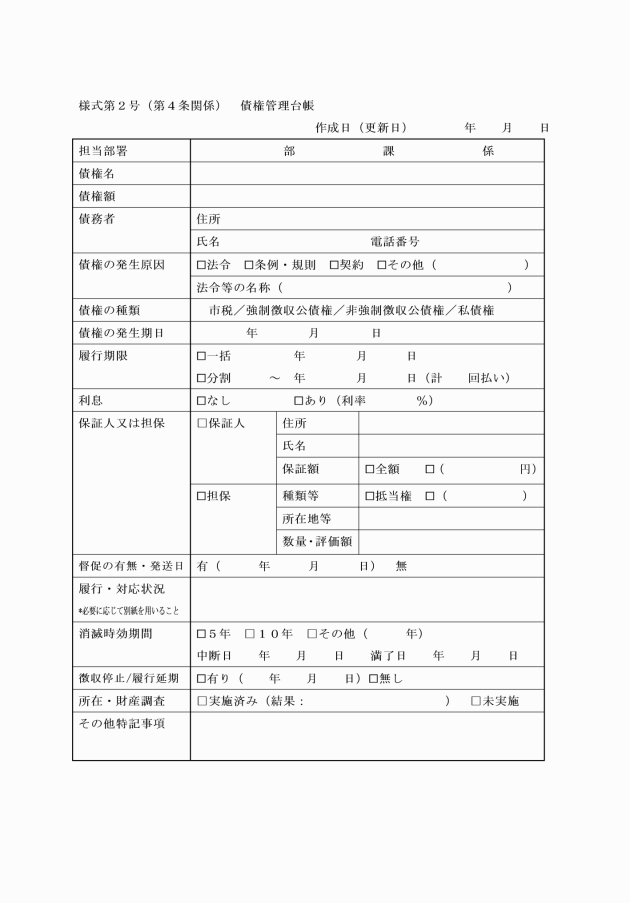

(債権管理台帳)

第4条 各課(課に相当する部署を含む。以下同じ。)の長は、その所管する市の債権について、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている場合その他債権管理者が認める場合を除き、条例第5条に規定する台帳を、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成しなければならない。

2 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 市の債権の金額

(4) 市の債権の発生日

(5) 市の債権の履行期限

(6) 利息の有無・利率

(7) 担保(保証人による保証を含む。)の設定がある場合はその内容

(8) 督促状の発送日

(9) 履行状況、対応状況等

(10) 債務者の所在及び財産調査の状況

(11) 債権の消滅時効の期間及び中断日並びに期間満了予定日

(12) 徴収停止又は履行延期の有無等

(13) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理について必要な事項

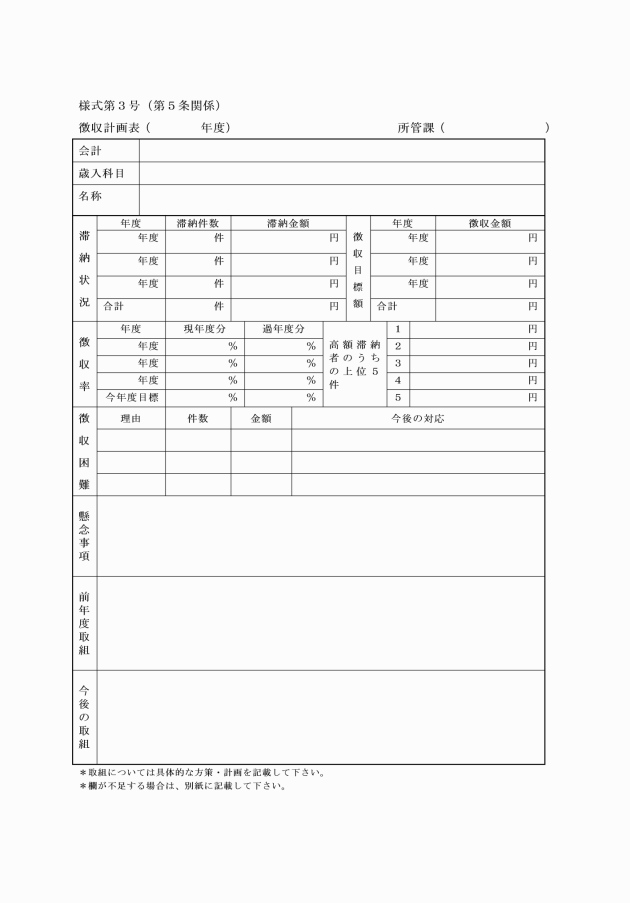

(徴収計画)

第5条 各課の長は、その所管する市の債権について、条例第6条の徴収計画を定めるため、毎年度、当該年度の初日の前日までに次に掲げる事項を含む徴収計画を策定するものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 未収の状況

(3) 目標とする徴収額及び徴収率

(4) 前年度までの取組

(5) 当該年度以後の取組

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理について必要な事項

2 各課を所管する部(部に相当する部署を含む。以下同じ。)の長は、前項の徴収計画を総括するものとする。

(督促後の期間)

第6条 条例第11条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

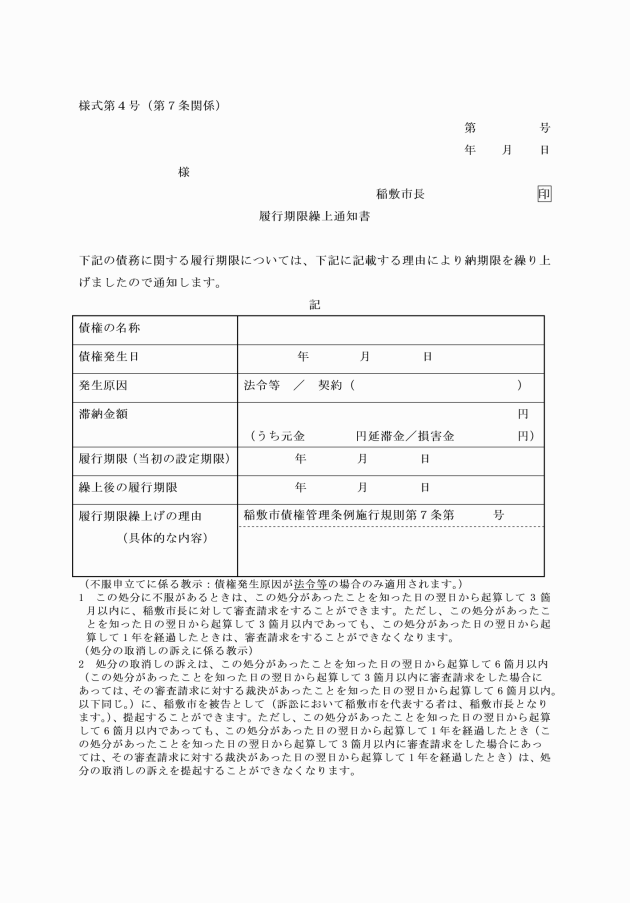

(履行期限の繰上げの理由)

第7条 条例第13条で規定する履行期限を繰り上げることができる理由は、次に掲げるところによる。

(1) 債務者が破産手続の開始決定を受けたとき。

(2) 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をしたとき。

(5) 債務者が死亡し、その相続財産について財産分離が行われたとき。

(6) 債務者が死亡し、その相続財産について、相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約によって履行期限の繰上げをすることができるとされているとき。

(債権の申出等)

第8条 条例第14条で規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げることを知ったときとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 会社更生手続開始又は民事更生手続開始の決定があったこと。

(6) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

(8) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令によって債権の申出等ができるとされている事由が発生したこと。

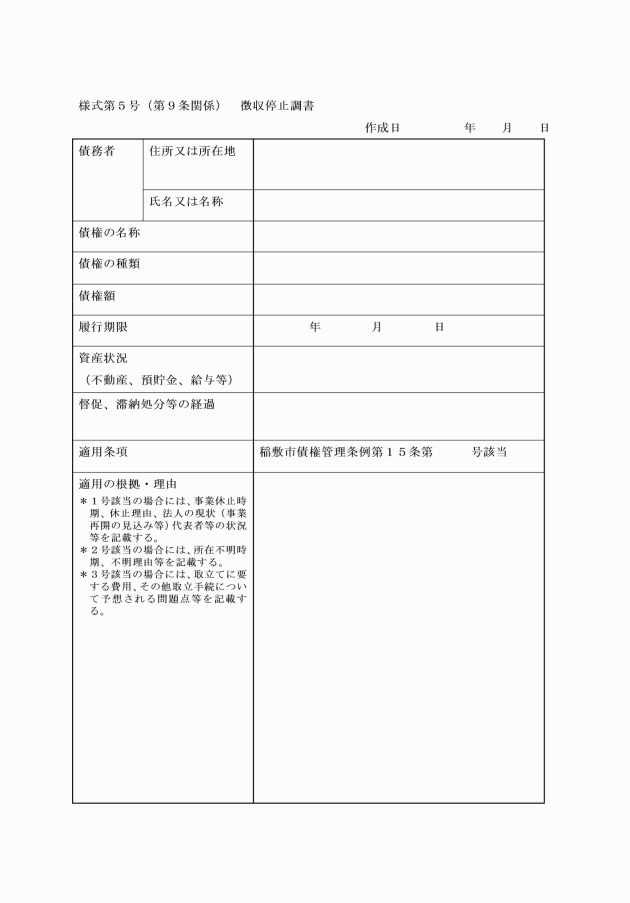

2 条例第15条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

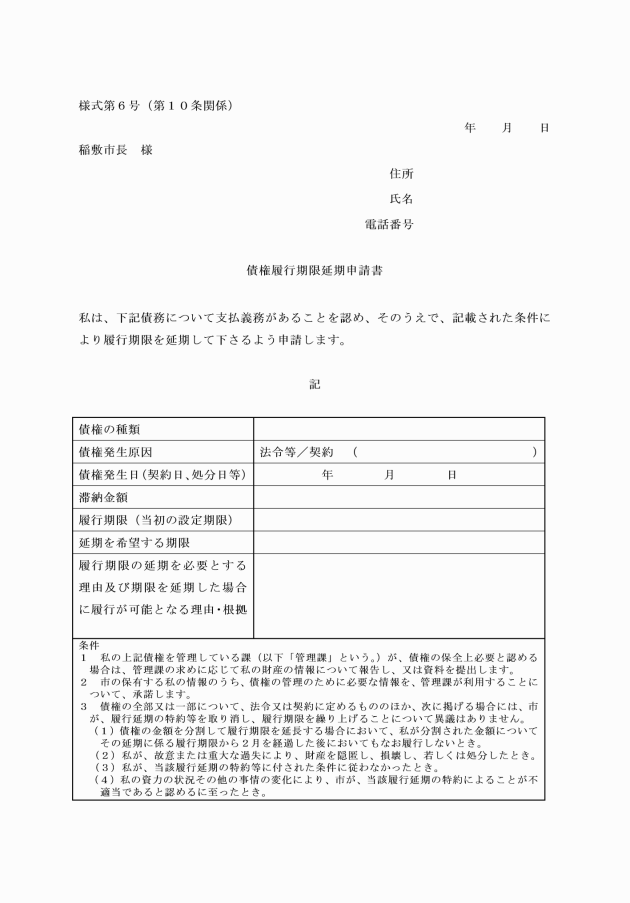

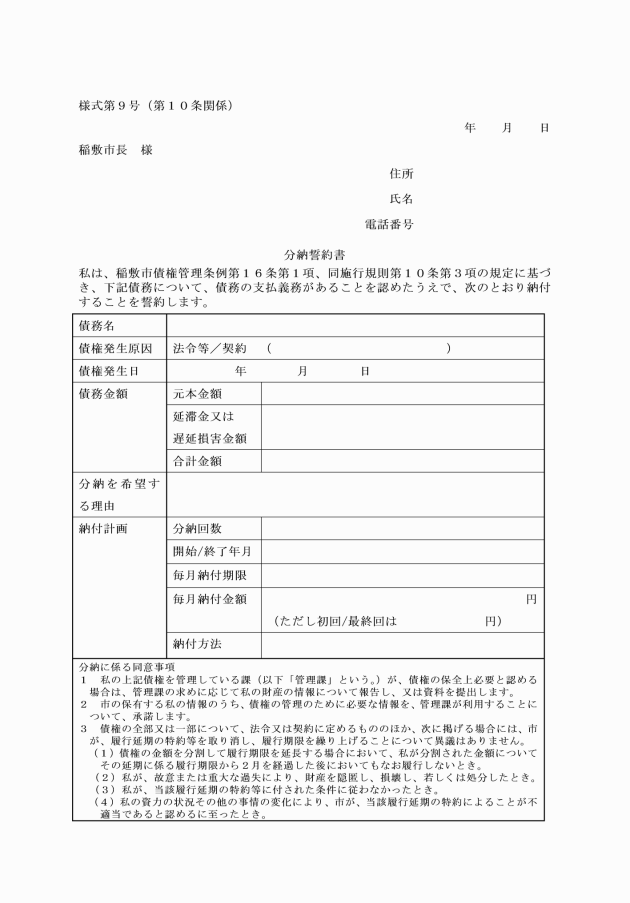

3 条例第16条第1項後段に規定する債権の分割納付の適用を受けようとする債務者は、分納誓約書(様式第9号)を債権管理者に提出しなければならない。

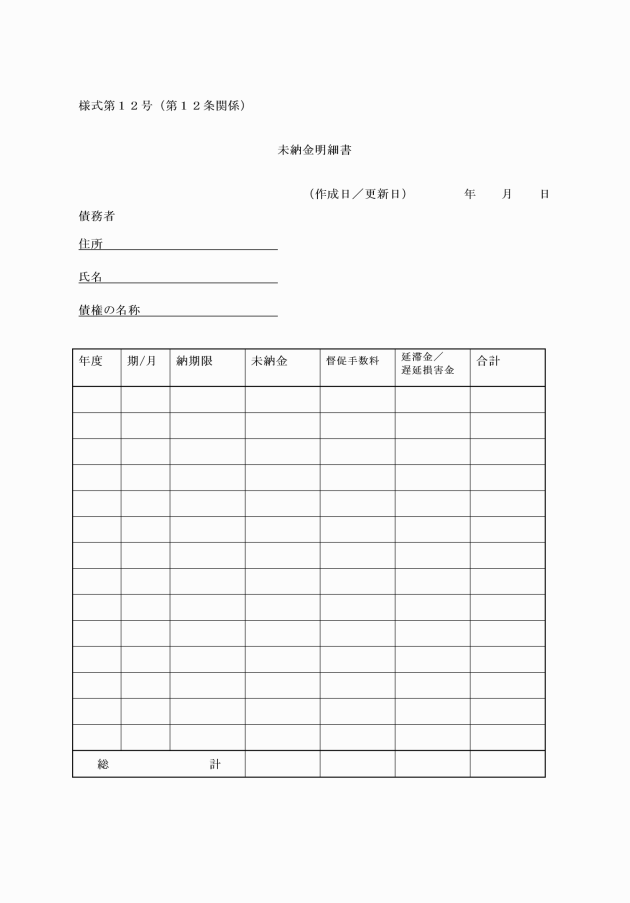

(1) 調定年度

(2) 調定期又は月

(3) 債権の名称

(4) 未納金額

(5) 督促手数料

(6) 延滞金額又は遅延損害金額

(7) 前3号の合計金額

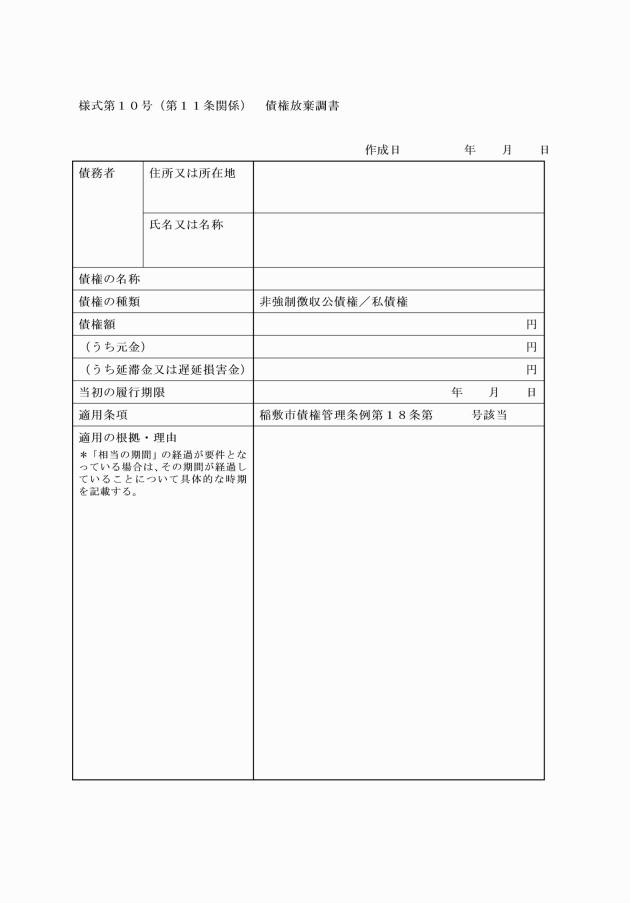

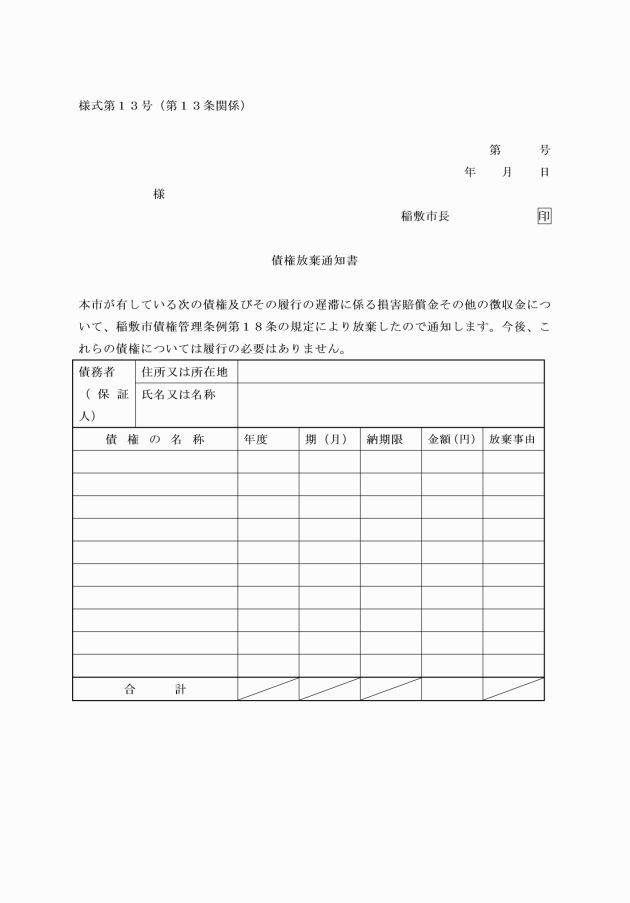

(放棄の通知)

第13条 条例第18条第1項の規定に基づき非強制徴収債権を放棄したときは、その旨を債務者に通知するものとする。ただし、債務者の所在が不明である場合その他債務者に通知しないことにつき相当の理由がある場合については、この限りでない。

(徴収停止後に市の債権を放棄するまでの期間)

第14条 条例第18条第1項第5号に規定する相当の期間は3年とする。

(生活困窮状態の継続により債権を放棄するまでの期間)

第15条 条例第18条第1項第6号に規定する相当の期間は3年とする。ただし、同号が規定する著しい生活困窮状態になった理由が、事件、事故、病気等による身体的障害又は精神的障害等によるものであって、その回復が見込まれない場合その他やむを得ないと市長が認める場合は、本条の規定に関わらず、債権放棄をすることができる。

(市議会への報告)

第16条 条例第18条第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の合計金額及び件数

(3) 債権を放棄した理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。