○稲敷市一般廃棄物処理業許可に関する指導要項

平成17年3月22日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の要件)

第2条 条例第10条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可に当たっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 市による処理(収集運搬及び処分をいう。以下同じ。)が困難である一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 一般廃棄物の増加等により市による処分が困難であると認めるとき。

(3) 稲敷市一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(申請者の基準)

第3条 一般廃棄物処理業の許可の申請しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第5項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準のほか、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 一般廃棄物の適正な処理を継続して行う事業計画を有すること。

(2) 安定的な処理業務を行う経理的基礎を有すること。

(3) 申請前1年において国税、都道府県税及び市町村税等に滞納がないこと。

(計画の事前協議)

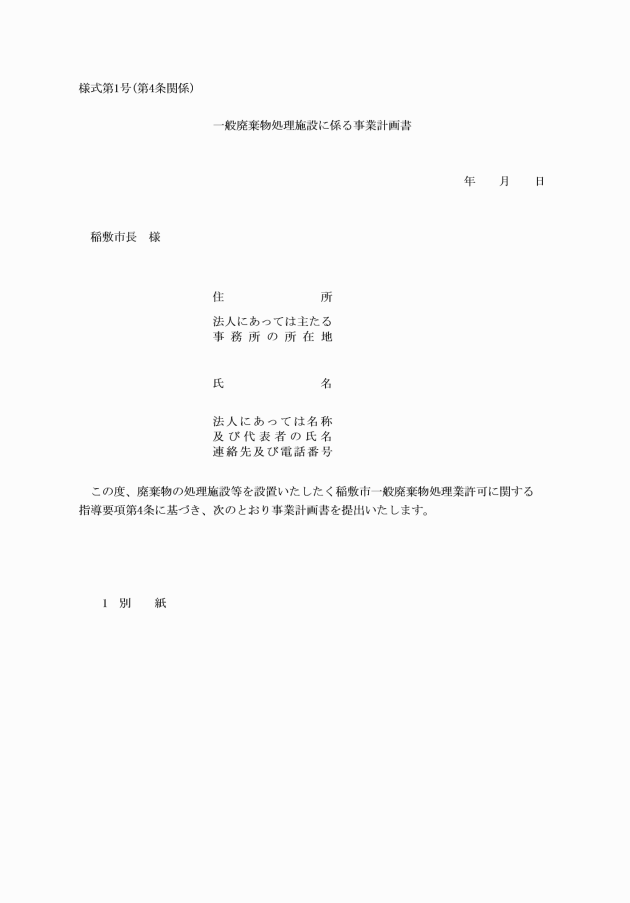

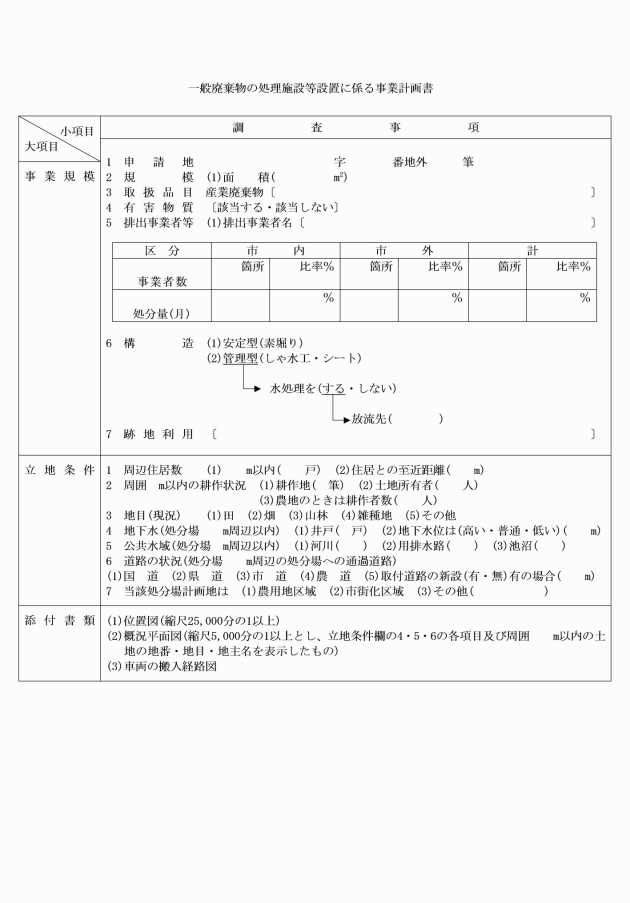

第4条 条例第10条第1項第2号のごみ等の処分業の許可を受けようとする者は、条例による許可申請をする前に一般廃棄物処理施設に係る事業計画書(様式第1号)を市に提出するものとする。

(調整及び諮問)

第5条 市長は、前条の規定による事業計画書が提出されたときは、関係機関と合同で現地調査及び調整会議を行うとともに市の環境審議会に諮問し、その意見を求めることとする。

(1) 収集運搬業、処分業及び浄化槽清掃業共通事項

ア 新規の許可にあっては、取引先事業所との委託契約書の写しを許可を受けた日から10日以内に市に提出すること。

イ 許可を受けてから30日以内に処理業を開始すること。

ウ 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮すること。

エ 地域住民からの施設の苦情等については誠意を持って対処すること。

オ 施設の維持管理については適切に実施すること。

カ 許可期限は2年以内とする。

キ 次に掲げる法令等を遵守し、常に生活環境の美化及び保全並びに公衆衛生の向上に努めること。

(ア) 廃棄物処理法

(イ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(エ) 条例

ク その他市長が必要と認める事項を遵守すること。

(2) 処分業

ア 自ら運営する適法に設置された一般廃棄物処理施設を有することとし、廃棄物関係施設の立地に関する基準(別紙1)、廃棄物関係施設の構造に関する基準(別紙2)及び廃棄物関係施設の維持管理に関する基準(別紙3)を遵守すること。

イ 処理後の残渣物を適正に処分できる処分先を有すること。

ウ 法令及び廃棄物の保管に関する基準(別紙4)で定められている基準を遵守した保管施設を有すること。

エ 他市町村の一般廃棄物は持ち込まないこと。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(3) 収集運搬業

ア 他市町村の一般廃棄物は、持ち込まないこと。

イ 収集又は運搬車輌は市長が適当と認める車輌に限る。

ウ 産業廃棄物の収集及び運搬はしないこと。

エ 営業ナンバーの車両を有すること。

(4) 浄化槽清掃業

ア 浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)を遵守すること。

(公害防止協定の締結)

第7条 第4条の規定により事業計画書を提出した者は、関係機関との調整が整い次第、市長と公害防止協定書を締結しなければならない。

(事後の責務)

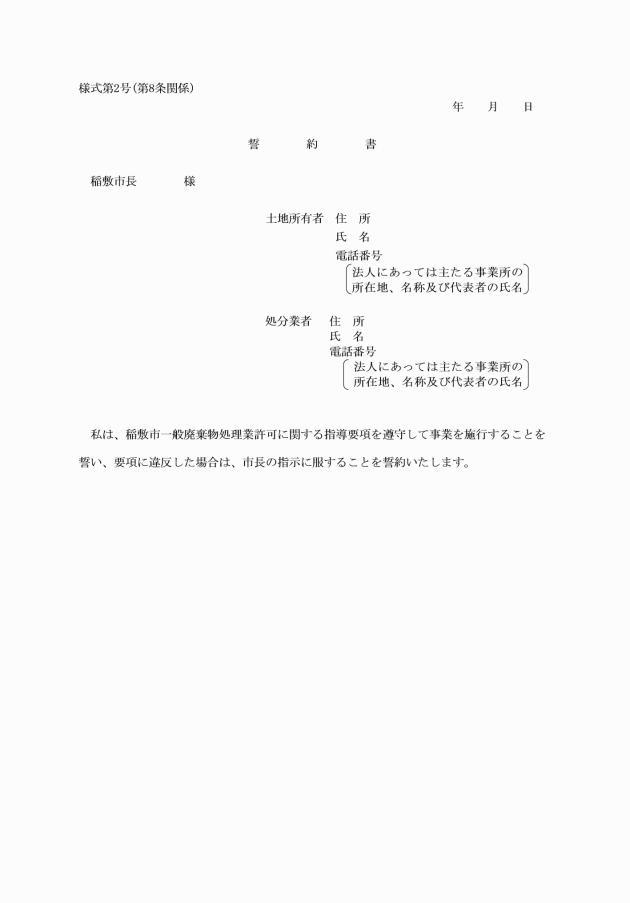

第8条 処理施設等の土地の所有者及び処分業者は、廃棄物の処理を適正に行うとともに、公害の発生に対して、一切の責任を負うものとする。

(処分)

第10条 廃棄物処理法及び関係法令に違反したとき、又は市に重大な損害を与えたときは、許可の取消し等を行うものとする。

附則

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

別紙1(第6条関係)

廃棄物関係施設の立地に関する基準

1 周辺環境に関する留意事項

(1) 上水道、簡易水道等の飲料水に影響のおそれがないこと。

(2) 河川、水路、湖沼等及び地下水の汚濁による生活環境へのおそれがないこと。

(3) 史跡、名勝、天然記念物、埋蔵文化財等の保護に対する影響のおそれがないこと。

(4) 大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。

(5) 地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれがないこと。

2 立地場所に関する要件

(1) 施設に係る土地の使用権限が得られ、かつ、取り扱う廃棄物の種類、処理方法等必要な事項について、土地所有者の承諾が得られること。

(2) 同意を取得する範囲は、次のとおりとする。

ア 施設予定地の土地所有者

イ 施設予定地の境界からおおむね100メートル以内の土地所有者(農地のときは耕作者)

ウ 計画施設において、解体・分別・破砕のみを行う場合は、施設予定地の境界からおおむね500メートル以内に居住する者(事業所を含む。)

エ 計画施設において、ウ以外の作業を行う場合は、施設予定地の境界からおおむね1,000メートル以内に居住する者(事業所を含む。)

オ 施設予定地の境界からおおむね500メートル以内に居住する住民が所属する自治会(区長)の同意書。ただし、地形、自然環境等を勘案し、市長と協議の上決定する。

カ 施設外に放流する場合、水路等の管理者

(3) 説明会の開催

施設設置者は、説明会を開催し、関係する区域に事業計画の概要を周知しなければならない。関係する区域は、施設予定地の境界からおおむね500メートル以内の地域とするが、地形、自然環境等、計画施設の概要を勘案し、市長と協議の上決定する。なお、説明会の内容等を市に提出するものとする。

(4) 施設に係る土地までの搬出入道路は、次の条件を有していること。

ア 道路幅員は、搬出入車輌及びその他の車輌の通行に支障がないよう確保できていること。

イ その他必要に応じて、安全施設等の整備を行うこと。

3 関係法令の規制

関係法令の規制を受けている場合には、関係法令による許可等が得られるものであること。

4 生活環境保全上の配慮

(1) 施設を設置するものは、当該施設の周辺にその利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に配慮が必要な施設(以下「周辺施設」という。)がある場合には、適正な配慮をしなくてはならない。

(2) (1)に規定する周辺施設は、次に掲げる施設とする。

ア 学校教育法に規定する学校等

イ 児童福祉法に規定する児童福祉施設等

ウ 老人福祉法に規定する老人福祉施設等

エ 身体障害者福祉法、知的障害福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する障害者福祉施設等

オ 医療法に基づく病院、診療所等

カ その他市長が必要と認める施設

(3) (2)に規定する施設への適正な配慮の一つとして、それらの施設から原則として100メートル以上離して建設すること。

別紙2(第6条関係)

廃棄物関係施設の構造に関する基準

1 囲い等

施設に係る土地の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止できる囲いが設けられていること。

(1) 囲いは、原則として全周囲に設けられていること。ただし、所々施設内がうかがえる構造とすること。

(2) 囲いは、原則として地盤面より1.8メートル以上の高さとし、耐久性を有し、風雨等により破損しない構造であること。

(3) 保管する廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐久上安全であること。

(4) 施設の出入口には、施錠できる門扉が設けられていること。

2 立札等

施設出入口の見やすい箇所に次に掲げる用件を備えた立札その他の設備が設けられていること。

(1) 縦及び横は、75センチメートル×105センチメートルとすること。

(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。

ア 廃棄物の中間処理施設の場所であること。

イ 中間処理する廃棄物の種類

ウ 中間処理施設の管理者の氏名及び連絡先

エ 中間処理施設の能力

オ 廃棄物を屋外保管する場合の高さ及び数量

カ 廃棄物を屋内保管する場合の数量

3 施設の構造要件

(1) 廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の処理に適する処理施設を有すること。

(2) 施設から廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。

(3) 著しい騒音及び振動を発生し、周辺の生活環境を損なわないものであること。

(4) 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

4 消火設備

火災の発生を防止するため、消火器その他の消火設備が設けられていること。

5 雨水等の流入防止施設

施設内へ外部から雨水等が流入するのを防止するため、開渠その他の設備が設けられていること。

6 駐車場

運搬車輌等のための駐車場が設けられていること。

別紙3(第6条関係)

廃棄物関係施設の維持管理に関する基準

1 囲い等

(1) 囲い等が破損した場合は、直ちに補修、復旧すること。

(2) 作業終了後又は作業員等が不在のときは、出入口を閉鎖し、門扉を施錠しておくこと。

2 立札等

(1) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合は、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

(2) 立札その他の設備が破損した場合は、直ちに補修、復旧すること。

3 防火

火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他防火水槽等の消火設備を備え、常に能力が発揮できるよう点検整備を行うこと。

4 屋外焼却行為等の禁止

施設内外を問わず、野焼き等の焼却処分行為を行わないこと。

5 衛生害虫等の発生防止

施設敷地内にねずみが生息し、蚊及びハエその他の害虫が発生しないようにすること。また、万一害虫等が発生した場合は、速やかに駆除すること。

6 雨水等の流入防止

開渠その他の設備(以下「開渠等」という。)の機能を維持するため、定期的に点検を行い開渠等に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。

7 施設能力に見合った保管等

(1) 廃棄物の保管に当たっては、保管能力を超えて行わないようにするとともに、保管期間は、できるだけ短期間とすること。

(2) 廃棄物の種類又は性状の異なる物を混入しないこと。

(3) 廃棄物は、保安上支障のない高さで保管すること。

8 廃棄物の搬出入

廃棄物の搬出入については、早朝、深夜及び通学時間帯は避けて行うこと。また、交通安全や地域の交通に支障が生じないようにすること。

9 飛散・流出の防止

施設から、廃棄物が飛散・流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発生しないよう定期的に点検、清掃等必要な措置を講ずること。

10 騒音、振動及び粉じんの発生防止

施設内で使用する設備等により、周辺の生活環境に支障を及ぼすことのないよう点検、散水等必要な措置を講ずること。

11 記録及び保存

施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、5年間保存すること。

12 事故の防止

施設の破損その他の事故を防止するために、定期的に巡回監視及び点検を実施すること。

別紙4(第6条関係)

廃棄物の保管に関する基準

1 保管容量等

廃棄物処分業

(1) 中間処理前の廃棄物及び中間処理後の廃棄物等の保管容量は、当該廃棄物等に係る処理施設1日当たりの処理能力に相当する数量(処理後減容する場合は、減容率を乗じた数量)にそれぞれ7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

(2) 施設内における廃棄物の積上げ高さは、保管施設の各部分について次のア及びイに定める高さを超えないようにすること。

ア 保管の場所の囲いに保管する廃棄物の荷重が直接係る構造である部分(以下「直接負荷部分」という。)がない場合、当該保管場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さとする。

イ 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合、次の①及び②に掲げる部分に応じ、当該①及び②に定める高さとする。

① 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」という。)から当該保管場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次のAに規定する高さ(当該保管場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、A又はBに規定する高さのうちいずれか低いもの)

A 地盤面から当該点を通る鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ。

B アに規定する高さ

② 基準線から当該保管場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次のAに規定する高さ(当該保管場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、A又はBに規定する高さのうちいずれか低いもの)

A 当該点から、当該点を通る鉛直線と基準線から当該保管場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ

B アに規定する高さ