○稲敷市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市農業集落排水処理施設条例(平成17年稲敷市条例第115号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

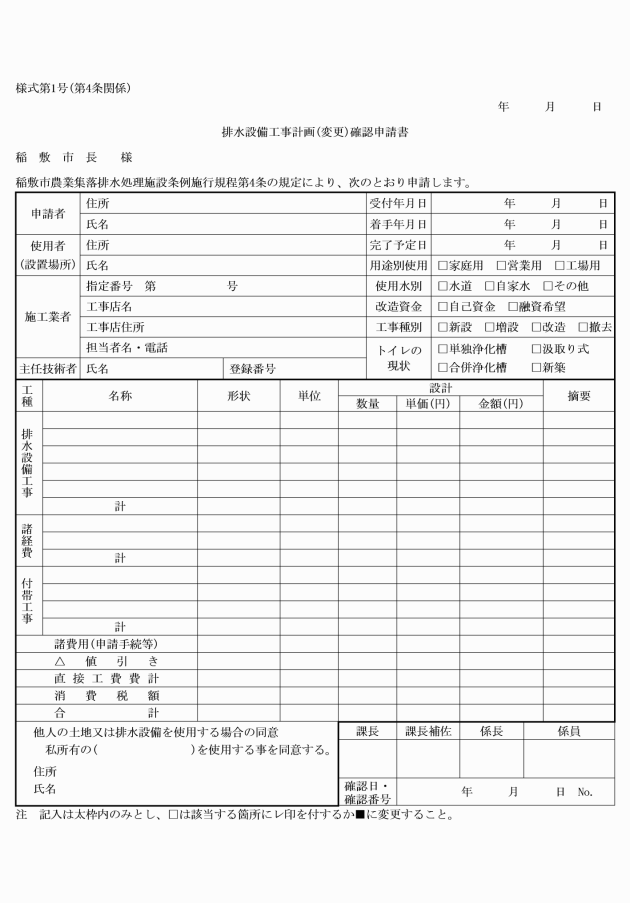

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第4条第1号に規定する排水設備を公共ますに固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下水を排除するための排水設備は、ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。

(2) 塩化ビニール製インバートますに固着させる場合は、受口内面及び差口外面をきれいにぬぐい、接着剤を均等に塗布し接合する。

(排水設備の設置基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に規定するもののほか、次に定める基準に従わなければならない。

(1) 下水を排除する枝管の内径は、次の表のとおりとする。

枝管の種類 | 内径(単位:ミリメートル) |

小便器・手洗い器・洗面器の排水管 | 50以上 |

浴槽(家庭用)又は台所の排水管 | 75以上 |

大便器の排水管 | 100以上 |

(2) 水洗便所、浴室及び流し場等の下水流出口には、防臭装置を設けなければならない。

(3) 浴室及び流し場等の下水流出口には、10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし、内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。

(4) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(5) 土砂を多量に含む下水流出箇所には、有効な深さを有するどろだめを設けなければならない。

(6) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除する箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。

(7) 地下室その他下水の自然流下が十分でない箇所には、下水が逆流しない構造のようなポンプ施設を設けなければならない。

(8) 排水管の始点、集合及び屈曲箇所並びに内径、こう配、材質の異なる接続箇所等には、ますを設けなければならない。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い、又は清掃口を設けてこれに変えることができる。

(9) 各ますは、おおむね内径15センチメートル以上のものとし、底部は、接続する管径に応じ、インバートを設け、ますのふたは、検査清掃等の際に開閉できる塩化ビニール製又は鋳鉄製の密閉できるふたとすること。

(10) 排水管の土被りは、公道内60センチメートル以上、私道40センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上を標準とする。

2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

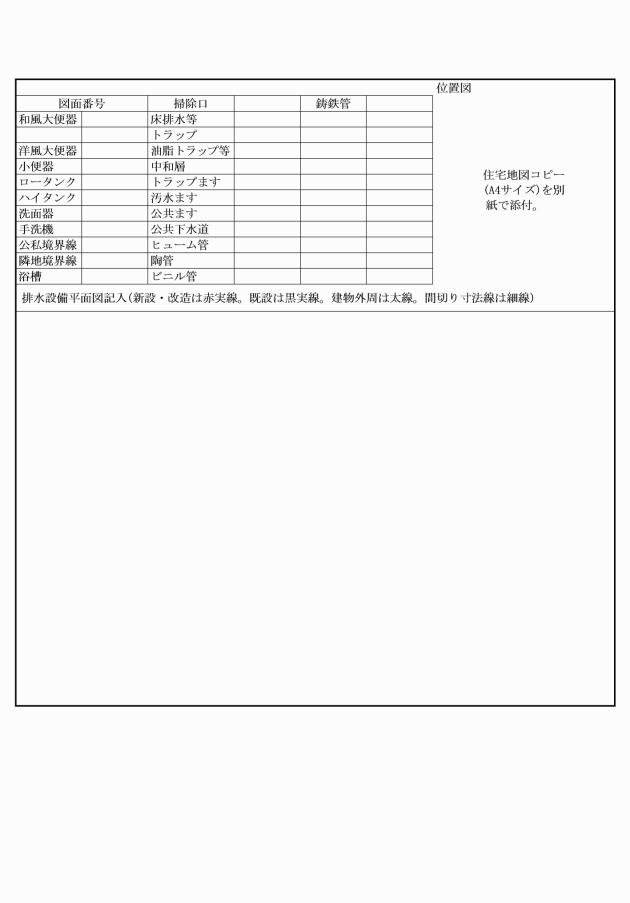

(1) 申請地付近の位置図、縦断面図及び次の事項を記載した平面図

ア 申請地付近の道路、境界及び農排施設の位置

イ 浴室、水洗便所等の下水を排除する施設の位置

ウ 排水管の配置、形状、寸法及びこう配

エ 汚水ます、ポンプ施設又は防臭装置等の位置

オ 他人の排水設備を使用するときは、その配置

(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、所有者の同意書

(3) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力形状及び寸法を表示した図面

(4) その他管理者が必要と認める書類

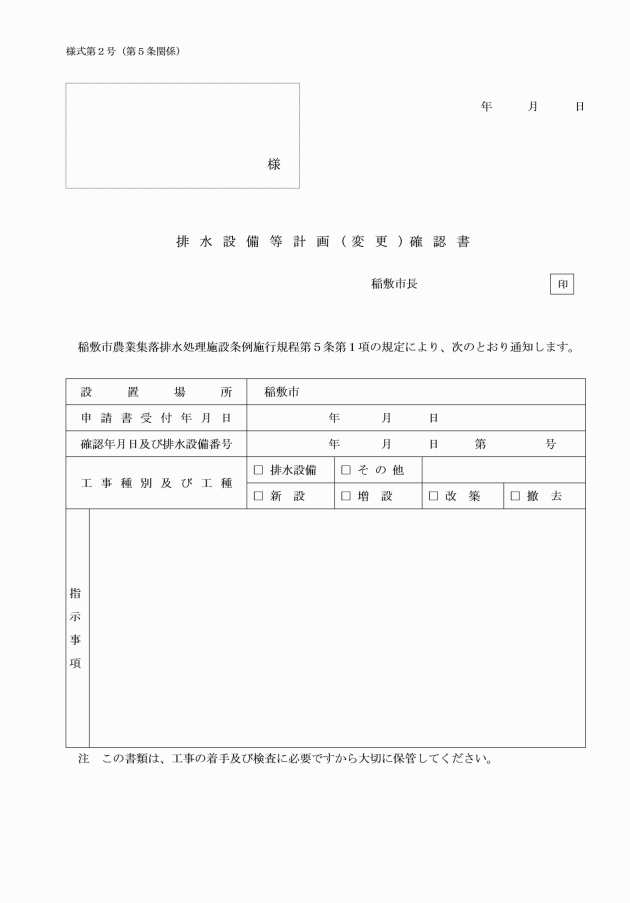

2 管理者は、前項の計画(変更)確認書を交付した日から1箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、確認を取り消すことができる。

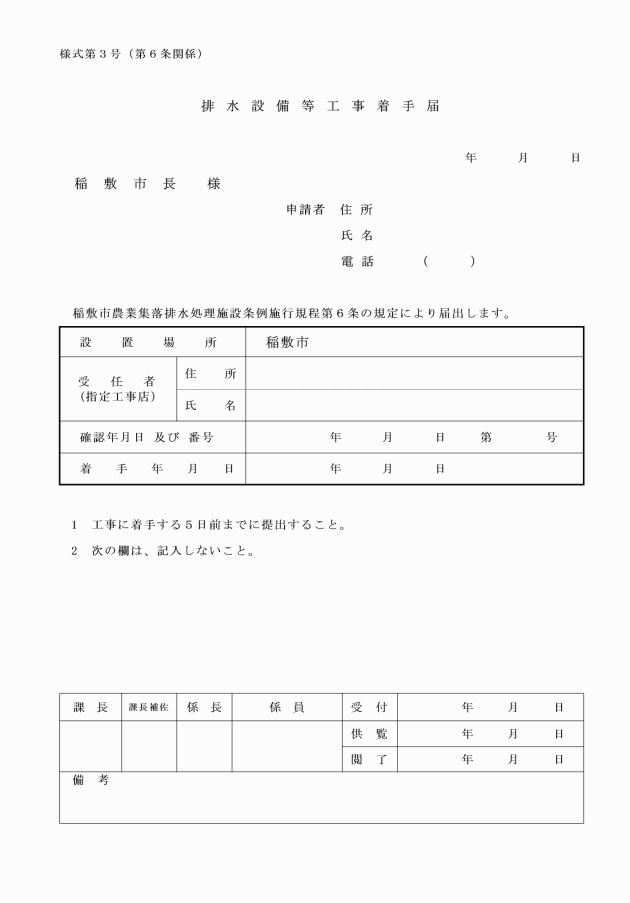

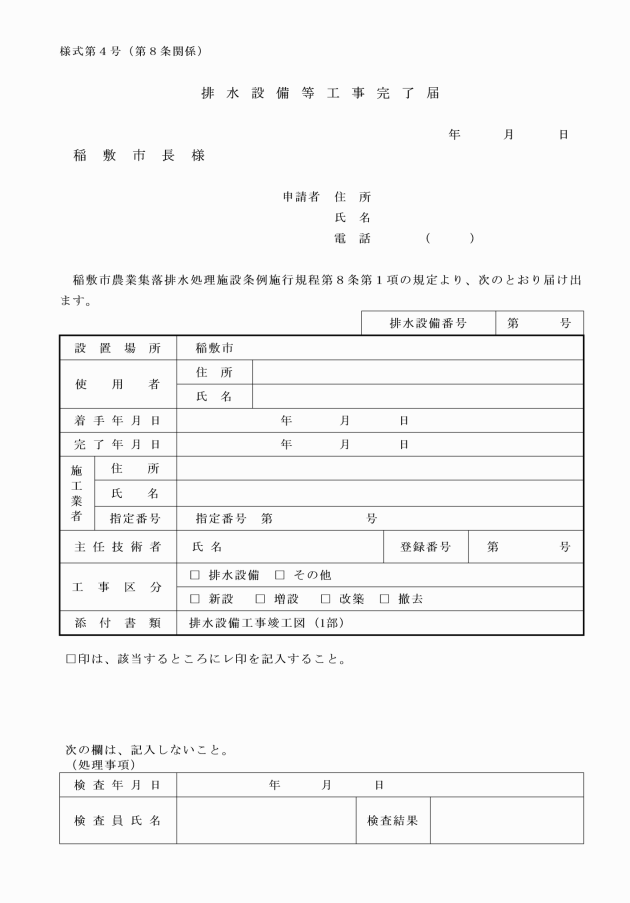

(工事着手届出等)

第6条 排水設備の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備指定工事店)

第7条 条例第6条の指定その他指定工事店に関し必要な事項は、稲敷市排水設備指定工事店規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第7号)の例による。

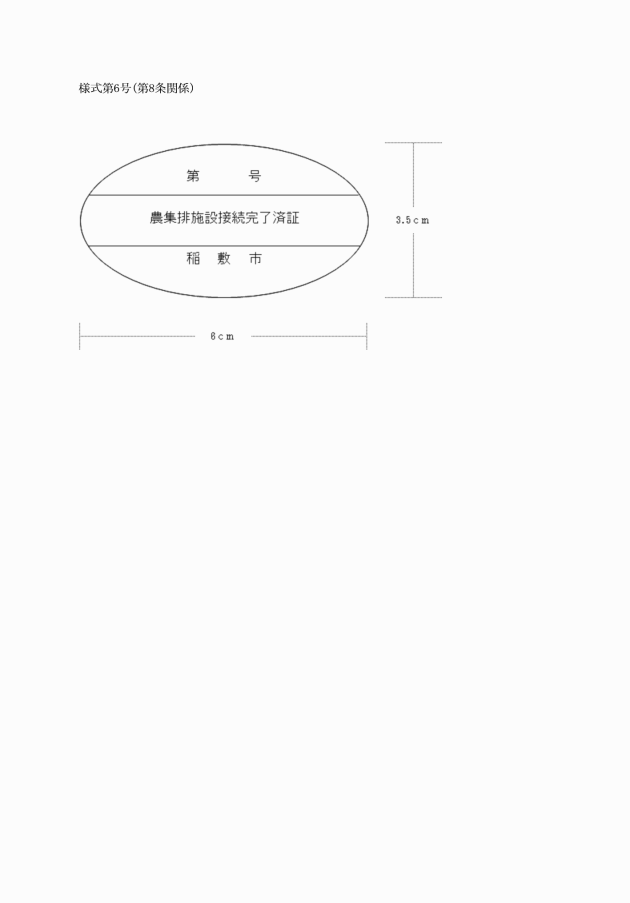

3 前項の農集排施設接続完了済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(区域外下水の排除)

第10条 条例第12条の規定により、処理区域外の下水を農排施設に排除することを認められた者は、取付管及びその他の施設の新設に要する費用を負担するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

2 公道に布設された取付管及びその他の施設は、工事の完成後無償で市の所有に移管する。

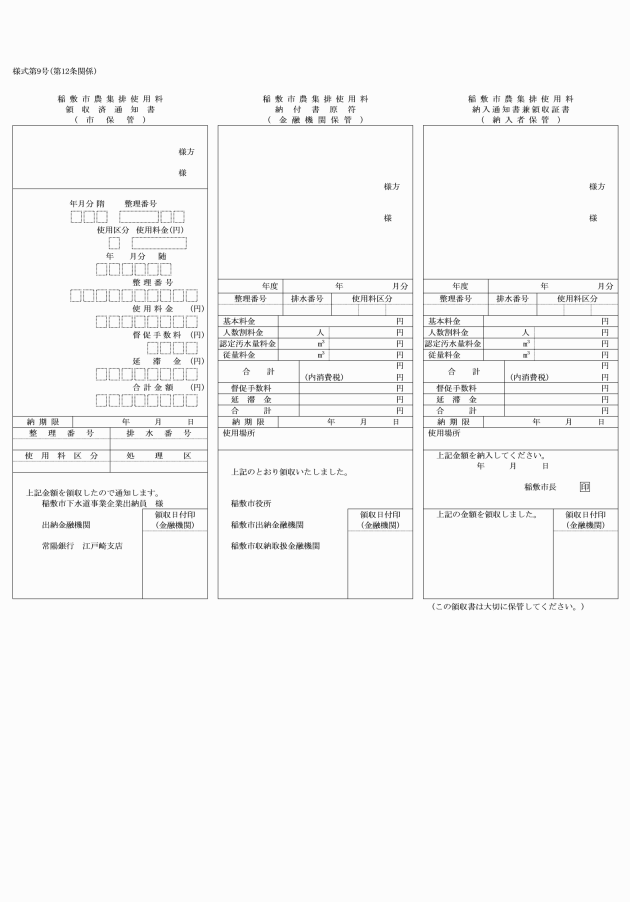

(農排施設の使用月)

第11条 条例第2条第1項第6号に規定する使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用し、又は水道水以外の水を使用し、計量のための装置を取り付けてある場合は、使用量を計量した日から次の計量の日までとする。

(2) 前号以外の場合は、月の始めから月の末日までとする。

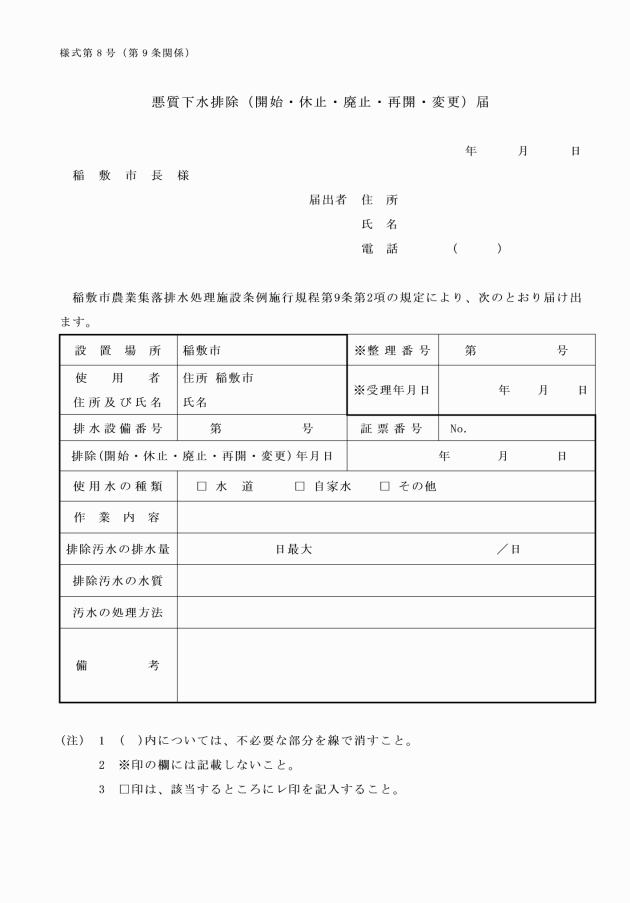

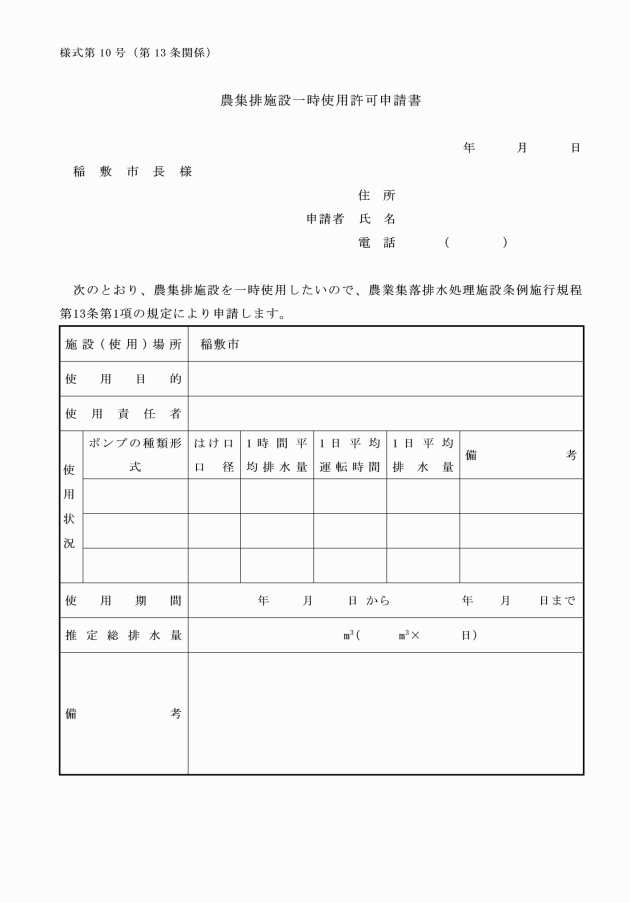

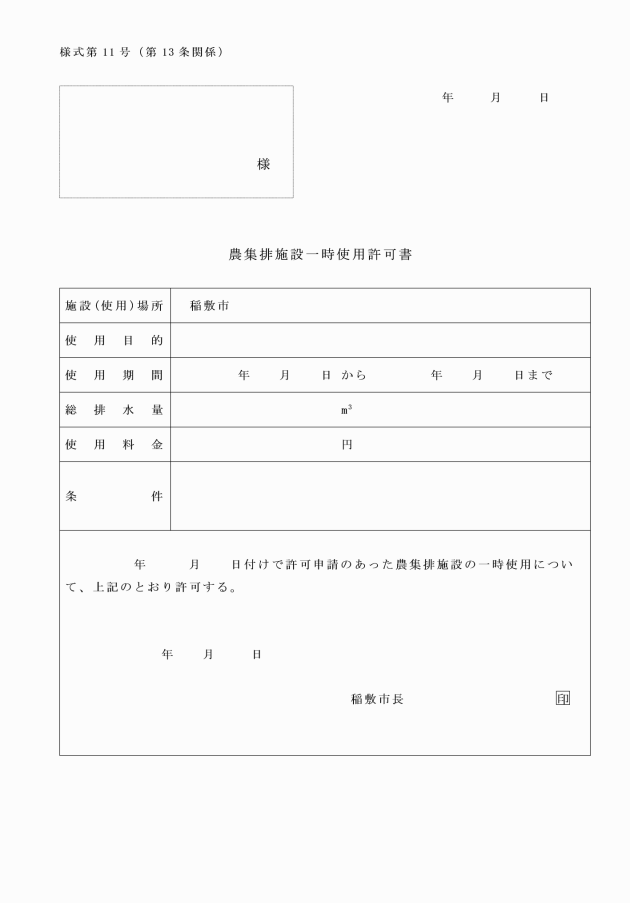

(農排施設の一時使用)

第13条 農排施設を一時的に使用しようとする者は、農集排施設一時使用許可申請書(様式第10号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(汚水排水量の認定)

第14条 条例第14条第2項に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次に掲げるものとする。

(1) 水道水以外の水を家庭用として使用する場合は、住民基本台帳による世帯人員1人につき、1箇月6立方メートルをもって汚水排水量とする。ただし、特別な理由があるときは実人数によることができるものとする。

(2) 水道水と水道水以外の水を家庭用として併用する場合は、前号と同様とする。ただし、水道水量が世帯人員によって算定した認定水量を超えているときは、水道水量をもって認定水量とする。

(3) 水道水以外の水又は水道水と水道水以外の水を併用し営業用として使用する場合は、使用者の人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水排水量を認定する。この場合において、水道水と水道水以外の水を併用する場合は、それぞれの使用水量の合計をもって認定水量とする。

(4) 管理者は、前3号の認定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。

(特別な場合における使用料の算定)

第15条 月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定について、水道水を使用した場合は、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用水量が5立法メートル以下のときの使用料は、条例別表第1に定める基本料金の2分の1の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。

(2) 使用水量が6立法メートル以上のときの使用料は、条例別表第1に定める額に、消費税相当額を加算した額とする。

2 月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定について、水道水以外の水を使用した場合は、次の各号の定めるところによる。

(2) 使用日数が16日以上のときの使用料は、条例別表第1に定める額に、消費税相当額を加算した額とする。

3 月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定について、水道水と水道水以外の水を使用した場合は、第1項と同様とする。

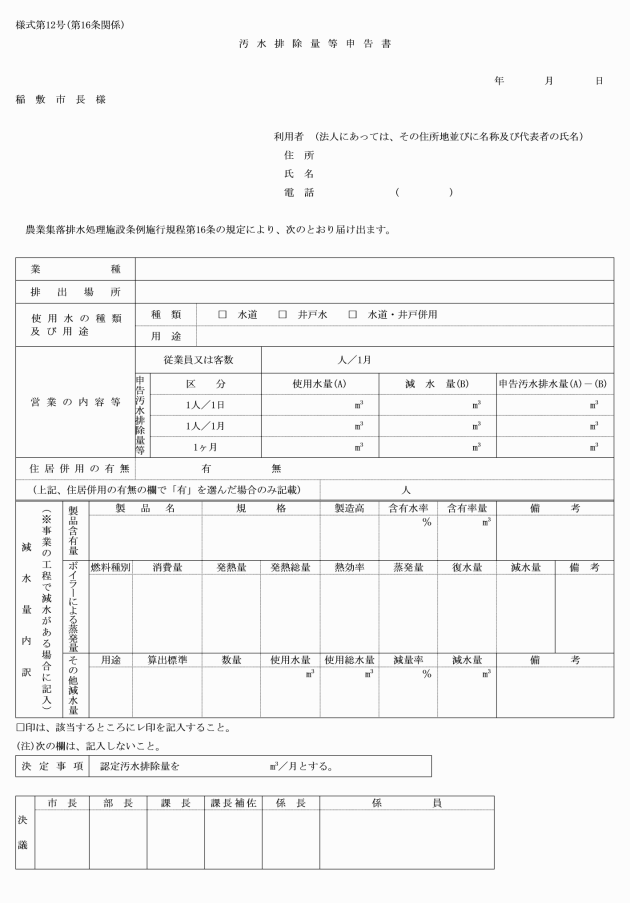

(下水量等の申告)

第16条 条例第14条第2項第4号に規定する申告書は、汚水排除量等申告書(様式第12号)によるものとする。

(取付管の修理等の費用の負担)

第17条 使用者は、条例第17条の規定による取付管及び公共ますの修理等に要した費用を、管理者の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。