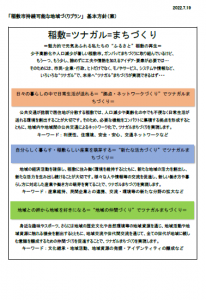

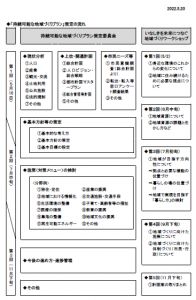

稲敷市持続可能な地域づくりプラン

令和2年の国勢調査の結果が発表され、国による過疎地域の基準の見直しが行われた結果、令和4年4月1日から市全域が「過疎地域」として指定されました。

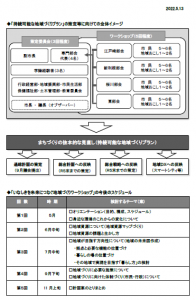

稲敷市では、この市全域の過疎地域指定を受けて、今後のまちづくりのあり方について抜本的な見直しを行うため、令和4年12月に「稲敷市持続可能な地域づくりプラン」を策定しました。

この地域づくりプランは、参加応募のあった市民等や地域おこし協力隊による「いなしきを未来につなぐ地域づくりワークショップ」をとおして、専門家や市民等で構成される「稲敷市持続可能な地域づくりプラン策定委員会」において協議を行い、策定したものです。

稲敷市持続可能な地域づくりプラン [PDF形式/11.54MB]

稲敷市持続可能な地域づくりプラン策定委員会

委員長 筑波大学 大澤義明教授(写真左)より、

稲敷市長へ「稲敷市持続可能な地域づくりプラン」が渡されました。

第3回稲敷市持続可能な地域づくりプラン策定委員会

令和4年12月14日(水)に第3回目となる地域づくりプラン策定委員会を開催しました。

最終回(第5回)のワークショップに続き、策定委員会も今回が最終回となります。部会代表者から、これまでのワークショップでの議論をまとめた内容が発表され、各委員・オブザーバーの意見を聴きながら、地域づくりプランの最終取りまとめがなされ、「稲敷市持続可能な地域づくりプラン」が承認されました。

最終回(第5回)のワークショップに続き、策定委員会も今回が最終回となります。部会代表者から、これまでのワークショップでの議論をまとめた内容が発表され、各委員・オブザーバーの意見を聴きながら、地域づくりプランの最終取りまとめがなされ、「稲敷市持続可能な地域づくりプラン」が承認されました。

また、ワークショップメンバーが自主的に行ってきた活動や、今後のさらなる取組についても報告がなされ、新たなまちづくりの芽に期待が寄せられました。

持続可能な地域づくりは、これからがスタートです。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.8 [PDF形式/645.71KB]

第5回いなしきを未来につなぐ地域づくりワークショップ

令和4年11月25日(金)に第5回目となるワークショップを開催しました。

今回がワークショップの最終回となるため、これまでのワークショップでの議論を盛り込んだ地域づくりプラン(案)について話し合いました。この地域づくりプラン(案)は、次回の策定委員会での最終的な議論を経て、正式に策定される予定です。

今回がワークショップの最終回となるため、これまでのワークショップでの議論を盛り込んだ地域づくりプラン(案)について話し合いました。この地域づくりプラン(案)は、次回の策定委員会での最終的な議論を経て、正式に策定される予定です。

新型コロナウイルスが蔓延し、近年は対面で意見交換を行う機会が失われていましたが、ワークショップをきっかけとして、市民間での連携が図られたことは大きな成果でした。メンバーからは、今後もつながりを継続するための提案もなされ、新たなコミュニティの創出に注目です。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.7 [PDF形式/1010.22KB]

稲敷市過疎地域持続的発展計画の変更(令和4年9月30日)

令和4年4月1日に市全域が過疎地域に指定されたことにより、令和3年9月に策定した「稲敷市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」の変更を行う必要があることから、これまでのワークショップや策定委員会では、これを見据えた議論を行ってきました。

そしてこの度の9月定例議会において、ワークショップや策定委員会で出されたアイデア等を取り入れた、「稲敷市過疎地域持続的発展計画」の変更案が可決されました。

変更後の「稲敷市過疎地域持続的発展計画」はこちら

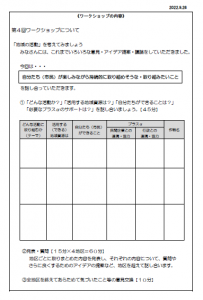

第4回いなしきを未来につなぐ地域づくりワークショップ

令和4年9月22日(木)に第4回目となるワークショップを開催しました。

今回のワークショップでは、「地域の活動」をテーマに、自分たち(市民)が楽しみながら持続的に取り組めそうなこと・取り組みたいこと、そしてその取組には民間企業や行政からどのようなサポートが必要かを話し合いました。各部会からは、商店街や笑遊館、公園、地区の公民館、新利根川沿いの桜堤などを活用するアイデアが発表され、部会を超えた全体での意見交換を行いました。

今回のワークショップでは、「地域の活動」をテーマに、自分たち(市民)が楽しみながら持続的に取り組めそうなこと・取り組みたいこと、そしてその取組には民間企業や行政からどのようなサポートが必要かを話し合いました。各部会からは、商店街や笑遊館、公園、地区の公民館、新利根川沿いの桜堤などを活用するアイデアが発表され、部会を超えた全体での意見交換を行いました。

ワークショップも残すところあと1回となりました。地域づくりプランの策定まであと一歩です。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.6 [PDF形式/468.92KB]

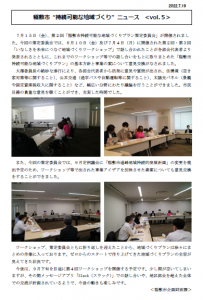

第2回稲敷市持続可能な地域づくりプラン策定委員会

令和4年7月15日(金)に第2回目となる地域づくりプラン策定委員会を開催しました。

今回の策定委員会では、第2回・第3回ワークショップにおいて話し合われた、地域の拠点・方向性などが発表されました。また、これまでに出された意見やアイデアを取りまとめ、地域づくりプランの基本方針(案)ができましたので、これについても意見交換を行いました。日常生活の中で感じている不便さや、市の取り組み状況などについて、率直な議論ができました。

今回の策定委員会では、第2回・第3回ワークショップにおいて話し合われた、地域の拠点・方向性などが発表されました。また、これまでに出された意見やアイデアを取りまとめ、地域づくりプランの基本方針(案)ができましたので、これについても意見交換を行いました。日常生活の中で感じている不便さや、市の取り組み状況などについて、率直な議論ができました。

また、「稲敷市過疎地域持続的発展計画」の変更について、ワークショップなどで出た意見を反映させた素案ができましたので、9月定例議会への提出に向けて準備を進めているところです。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.5 [PDF形式/530.34KB]

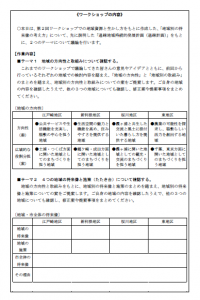

第3回いなしきを未来につなぐ地域づくりワークショップ

令和4年7月4日(月)に第3回目となるワークショップを開催しました。

今回のワークショップでは、これまでの話し合いで出た意見やアイデアをいったん整理する作業を行いました。地域が目指す方向性を確認した上で、地域の将来像と施策について話し合いました。

今回のワークショップでは、これまでの話し合いで出た意見やアイデアをいったん整理する作業を行いました。地域が目指す方向性を確認した上で、地域の将来像と施策について話し合いました。

前半では、メンバーの1人から15年後の稲敷市の考察や検討する施策の「目的」を発表していただきました。メンバー間で共通認識を持てたことで、なんとなくぼんやりしていたイメージの輪郭が見えてきたように思います。

9月には「稲敷市過疎地域持続的発展計画」の変更を定例議会に提出するため、ワークショップでの意見をできるだけ反映させたいと考えています。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.4 [PDF形式/475.86KB]

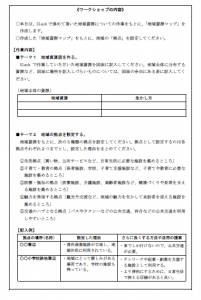

第2回いなしきを未来につなぐ地域づくりワークショップ

令和4年6月10日(金)に第2回目となるワークショップを開催しました。

地域づくりプラン策定委員会の大澤委員長のご協力により、今回のワークショップから筑波大学の学生さんが加わりました。

地域づくりプラン策定委員会の大澤委員長のご協力により、今回のワークショップから筑波大学の学生さんが加わりました。

今回のテーマは「拠点づくり」です。それぞれの部会で意見の挙がった、生活に欠かせない、またはこれから活用できる可能性がある地域資源を地図に落とし込み、「地域資源マップ」を作成しました。これをもとに、(1)生活の拠点、(2)子育て・教育の拠点、(3)医療・福祉の拠点、(4)魅力を発信する拠点、(5)交通のハブとなる拠点の5つをどこに設定するか話し合いました。

地図を用いたことで、地域機能の集積しているところ、分散しているところが可視化され、新たな気づきがあったようでした。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.3 [PDF形式/687.71KB]

第1回稲敷市持続可能な地域づくりプラン策定委員会

令和4年5月16日(月)に第1回目となる地域づくりプラン策定委員会を開催しました。

委員長に筑波大学の大澤教授、副委員長に塩畑副市長、委員に学識経験者2名、ワークショップ4部会の各代表および市役所6部長、オブザーバーに篠田市議会議長および筧市長を加えた、総勢16名の委員会です。

委員長に筑波大学の大澤教授、副委員長に塩畑副市長、委員に学識経験者2名、ワークショップ4部会の各代表および市役所6部長、オブザーバーに篠田市議会議長および筧市長を加えた、総勢16名の委員会です。

4部会の各代表より第1回ワークショップで話し合われたことが発表され、医療、都市計画、サイクルツーリズム、農業など幅広い分野にわたり意見等がありました。市役所の担当部長等からは、行政手続の実情や現在取り組んでいる事業などの説明があり、市の課題について意見交換を行いました。

市民目線の意見をこれからの委員会でどう取り入れていくか、検討を重ねたいと思います。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.2 [PDF形式/679.95KB]

第1回いなしきを未来につなぐ地域づくりワークショップ

令和4年5月2日(月)に第1回目となるワークショップを行いました。

ワークショップは旧町村単位の江戸崎・新利根・桜川・東部会にわかれて進めていきます。

ワークショップは旧町村単位の江戸崎・新利根・桜川・東部会にわかれて進めていきます。

今回のワークショップでは、「人口減少や高齢化が進むとどうなるか」と「地域に住み続けるために必要な視点」をテーマに、それぞれ意見を出し合いました。

普段の生活の中で感じている稲敷市の現状を参加者間で再確認・共有するとともに、このまま人口減少や高齢化が進んだ稲敷市の10年後を予想してもらいました。日常生活、地域の環境、教育・福祉、地域の継承など、さまざまな角度から市民目線のアイディアや意見が飛び交いました。

詳細はこちら↓

稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.1 [PDF形式/735.5KB]

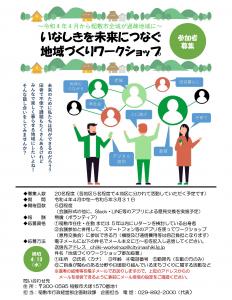

地域づくりワークショップの参加者を募集します!

募集は終了しました。

ご応募いただいた皆さま、ありがとうございました。

地域づくりワークショップ参加者募集 [PDF形式/573.01KB]

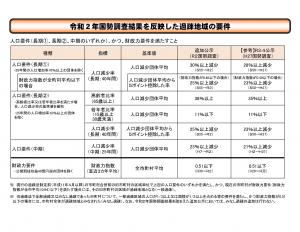

過疎地域とは

過疎法に規定された「人口要件」及び「財政力要件」を満たす市町村(又は合併前の旧市町村単位)が過疎地域として指定されます。

日本では大都市圏への人口集中が問題になり始めた昭和45年に最初の法律が制定され、その後、法改正をくり返し現在の法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に至ります。

過疎地域の要件は下表のとおりですが、稲敷市は平成7年~令和2年(25年間)の人口減少率が24.4%、平成30年度~令和2年度の平均財政力指数が0.5のため該当になりました。

過疎地域の要件 [PDF形式/140.42KB]

過疎地域の要件 [PDF形式/140.42KB]

| 平成7年(1995年) | 令和2年(2020年) | 人口減少率 | |

| 稲敷市の人口(国勢調査) | 51,652人 | 39,039人 | 24.4% |

| 平成30年度~令和2年度 | |||

| 稲敷市の財政力指数(※) | 0.50 | ||

※地方公共団体の財政力を示す指数。標準的な税収を必要経費で割った数値の過去3年間の平均値。数値が高いほど、自主財源の割合が高く財政状況に余裕があるとされる。

過疎地域指定の状況

令和4年4月1日時点で過疎地域指定が予定されている市町村は全国で半数を超える885市町村(51.5%)に上り、過疎化は全国的な問題となっています。

茨城県内では44市町村のうち25%にあたる11市町が全域もしくは一部の過疎地域指定を受けています。

| 市町村数 | うち過疎市町村 | 割合 | |

| 全国 | 1,718 | 885 | 51.5% |

| 茨城県内 | 44 | 11 | 25.0% |

【茨城県内の過疎地域】

・稲敷市(全域)

・行方市(全域)

・利根町(全域)

・河内町(全域)

・潮来市(旧牛堀町のみ)

・かすみがうら市(旧霞ケ浦町のみ)

・桜川市(全域)

・城里町(旧七会村、旧桂町)

・常陸大宮市(旧山方町、旧御前山村、旧緒川村、旧美和村)

・常陸太田市(旧金砂郷町、旧水府村、旧里美村)

・大子町(全域)

関連ファイルダウンロード

- 稲敷市持続可能な地域づくりプランPDF形式/11.54MB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.8PDF形式/521.84KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.7PDF形式/1010.22KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.6PDF形式/468.06KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.5PDF形式/530.34KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.4PDF形式/464.17KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.3PDF形式/697.97KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.2PDF形式/680.09KB

- 稲敷市持続可能な地域づくりニュースVol.1PDF形式/735.22KB

- 地域づくりワークショップ参加者募集PDF形式/573.01KB

- 過疎地域の要件PDF形式/140.42KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 政策企画担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら- 2025年3月3日

- 印刷する